Валентин Катасонов. 21-03-2016

Американо-китайская торговля как фактор дестабилизации мирового порядка

Любой экономический кризис – результат накопившихся диспропорций и проявление неравновесия в экономических отношениях. Одна из фундаментальных диспропорций мировой экономики – неравновесная торговля между странами (большое превышение экспорта над импортом и наоборот). Тенденция к росту межгосударственных торговых диспропорций наблюдается совершенно отчётливо, это влечет целый ряд неприятных последствий: разнонаправленные изменения валютных курсов, гигантский рост официальных валютных резервов и одновременно внешних долгов государств, нарастание валютного хаоса, разрушение реальной экономики как в странах-экспортерах, так и в странах-импортерах (закрытие предприятий и сворачивание производств, упрощение структуры экономики и т.п.). Политические последствия этих процессов — усиление протекционизма, торговые и валютные войны, рост медународной напряженности.

Всемирная торговая организация (ВТО), озабоченная лишь либерализацией международной торговли, даже формально не ставит перед собой задачу обеспечения сбалансированной торговли. Тем более не ставят перед собой такой задачи международные финансовые организации — МВФ и Всемирный банк. Эти организации, наоборот, только усугубляют торговые диспропорции.

В 1944 году на Бреттон-Вудской конференции английский экономист Джон Кейнс предлагал свой вариант послевоенной мировой финансовой системы. Ее фундаментальным принципом должно было стать равновесие торговых балансов, что в свою очередь гарантировало бы стабильность валютных курсов и устойчивость мировой экономики. Однако Кейнса не услышали. Был поддержан американский вариант, который в неявном виде закладывал мину под мировую экономику. В явном виде эта мина была заложена на Ямайской валютно-финансовой конференции (1976 год), легализовавшей свободное плавание валют. Отсюда вытекало, что диспропорции в торговле – норма жизни. А рынок, мол, сам всё отрегулирует.

В 2014 году ведущая десятка мировых экспортеров выглядела следующим образом (экспорт товаров, включая реэкспорт, млрд. долл. США): КНР – 2.343,0; США – 1.623,0; Германия – 1.511,0; Япония – 684,0; Франция – 584,0; Южная Корея – 573,0; Нидерланды – 571,8; Гонконг — 519,2; Италия — 513,7; РФ – 497,4; Великобритания – 480,0. В 2014 году общий объем экспорта в мире составил 17.779 млрд. долл. Таким образом, на первые три страны пришлось 30,8% мирового экспорта, а на первые две (КНР и США) – 22,3%.

Ведущая десятка импортеров в 2013 году включала в себя следующие страны (импорт товаров, млрд. долл. США): США – 2.273,0; КНР — 1.950,0; Германия – 1.233,0; Великобритания – 782,5; Япония – 766,6; Франция – 659,8; Гонконг – 520,6; Южная Корея – 514,2; Нидерланды – 477,8; Канада – 471,0. В 2013 году общий объем импорта в мире был оценен в 18.000 млрд. долл. Таким образом, на первую тройку стран пришлось 30,3%, а первые две (США и КНР) – 23,5%.

В мире четко определилась группа лидеров мировой торговли – КНР, США и Германия. После Второй мировой войны первое место по оборотам внешней торговли стабильно занимали США. В 2014 году их обошел Китай. Вот как, по данным ЮНКТАД, в 2014 году выглядела группа лидеров мировой торговли по внешнеторговым оборотам (млрд. долл.): КНР – 4.052,5; США – 4.006,0; Германия — 2.677,6. А вот как выглядело в 2014 году сальдо торгового баланса этих стран (млрд. долл.): КНР – плюс 435,1; США – минус 735,8;Германия – плюс 304,2.

Особое внимание обращают на себя США и Китай. На них в 2014 году пришлось более 22% мирового торгового оборота, но дело не столько в абсолютных цифрах, сколько в том, что эти два государства создают гигантские дисбалансы во взаимной торговле.

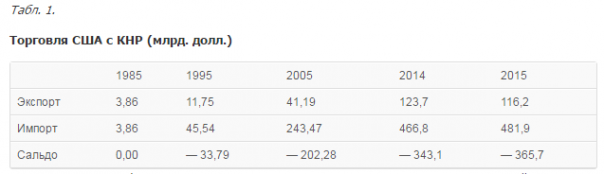

На днях Министерство торговли США опубликовало свежие статистические данные о внешней торговле США за 2015 год. Дефицит торгового баланса США составил 736,2 млрд. долл. А вот список стран, торговля с которыми была наиболее дефицитной для США в 2015 году (дефицит баланса взаимной товарной торговли, млрд. долл.): КНР – 365,7; Германия – 74,2; Япония – 68,6; Мексика – 58,4; Вьетнам – 30,9. Как видим, половина всего торгового дефицита США в прошлом году возникла в результате торговли с Китаем. Причём американо-китайская торговля складывается для США с дефицитом начиная с 1985 года (табл. 1).

Последние 30 лет дефицит в торговле США с Китаем неуклонно возрастал. Сегодня не найдёшь среди крупных и средних государств такую несбалансированную двухстороннюю торговлю, какая сложилась у США и КНР. В 2015 году импорт товаров Соединенными Штатами из Китая превысил экспорт из США в Китай в 4,2 раза! Еще в 2014 году этот показатель составлял 3,8 раза.

Дефицит торговли США с Китаем обеспечивается с помощью печатного станка ФРС, штампующего ничем не обеспеченные доллары, которыми Америка оплачивает свой громадный, всё время растущий импорт. Диспропорции международной торговли США – яркое проявление паразитического характера американской экономики. Это уже даже не экономика, то есть не система производства, обмена, распределения и потребления продукта, а некая машина, наращивающая потребление.

Если двухсторонняя торговля США – Китай создает половину общего дефицита торгового баланса США, то для торгового баланса Китая эта торговля еще более значима. По предварительным данным, общее положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом году составило 560 млрд. долл. То есть торговля с Америкой обеспечила почти 2/3 положительного торгового сальдо Китая!

Хорошо известно, что высокая динамика экономического развития Китая уже давно создается за счет внешних рынков. Уточним: прежде всего, за счет рынка США.

Однако любые диспропорции не могут расти до бесконечности. Американский рынок перенасыщен товарами. За 2014-15 гг. прирост китайского экспорта в США составил 15,1 млрд. долл. В относительном выражении это всего 3 процента. Этого явно недостаточно для того, чтобы обеспечивать рост ВВП Китая на 6-7% в год, как предусмотрено пятилетним планом Китая на 2016-2020 годы. Форсировать дальнейший рост экспорта за счет субсидирования своих товаропроизводителей Китаю вряд ли удастся. До конца 2016 года Китай должен на деле показать, что его экономика является «рыночной». Таковы были условия вступления Китая в ВТО в 2001 году. Пока Запад не признаёт такого статуса китайской экономики, что позволяет ему защищаться от китайских товаров с помощью антидемпинговых пошлин. Так, в начале марта сего года власти США заявили о введении пошлин в размере 266% на китайскую холоднокатаную сталь.

Впрочем, главную ставку Китай собирается сделать на такое средство форсирования экспорта, как плавное понижение курса юаня по отношению к доллару США. Народный банк Китая (НБК), правда, сделал в феврале заявление, что он имеет достаточное количество валютных резервов для того, чтобы поддерживать курс юаня. Действительно, КНР — рекордсмен по величине золотовалютных резервов (3,5 трлн. долл.), но есть большие сомнения насчёт того, что НБК будет на деле проводить обещанную политику поддержания курса юаня, а также его статуса резервной валюты.

Статус юаня, конечно важен, но выполнение пятилетнего плана социально-экономического развития Китая на 2016-20 годы, наверное, еще важнее. Да и «спалить» за несколько лет триллионы долларов, которые Китай накапливал несколько десятилетий, тоже жалко. И даже нелепо. Пекину в текущем году предстоит принятие непростых решений, и каждое решение будет представлять выбор между плохим и очень плохим.

У Соединённых Штатов есть достаточно большой арсенал средств экономического давления на Китай, но применение каждого такого средства может создавать серьезные негативные последствия для самих США. Можно, например, продолжить повышение базовых процентных ставок ФРС (первое повышение за долгие годы был сделано в декабре 2015 года), что ускорит бегство капитала из Китая, будет давить на курс юаня, потребует от НБК постоянных валютных интервенций и будет опустошать валютные резервы Китая. Однако повышение процентных ставок ФРС бьёт одновременно и по американской экономике. Пекин же вместо валютных интервенций может ввести ограничения или запреты на международное движение капитала. А такой ход китайцев просто перечеркнёт стратегию Вашингтона по глобализации мировой экономики.

Две фазы торгово-экономических отношений Вашингтон и Пекин уже прошли. Первая фаза – сотрудничество «ко взаимному удовольствию» – продолжалась с конца 1970-х годов до финансового кризиса 2007-2009 гг. Данный кризис – рубеж, обозначивший завершение процесса экономической глобализации, который был организован Вашингтоном с конца 70-х гг. ХХ века. Тогда экспортно ориентированный Китай был частью американского проекта глобализации.

Вторая фаза – со времени окончания финансового кризиса по настоящее время – характеризуется обострением внутренних проблем США и Китая на фоне усиления диспропорций в их торгово-экономических отношениях. Сегодня наблюдается резкое обострение противоречий между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли и валютно-финансовых отношений. Возможности снижения этих противоречий с помощью традиционных экономических средств (стимулирование экспорта, усиление протекционизма, введение валютных ограничений на движение капитала, управление валютным курсом и т.д.) уже не дают необходимого эффекта и еще больше усугубляют положение каждой из сторон. Любая экономическая мера — как со стороны Вашингтона, так и Пекина — вызывает мощный эффект бумеранга.

Третья фаза еще не наступила, но может наступить в любой момент. Хороших ходов на шахматной доске экономического сотрудничества/противоборства США и КНР не осталось ни у одной из сторон. В этой ситуации существенно повышается вероятность того, что для победы в «шахматной партии» стороны могут использовать средства, далекие от торговли и финансов. То есть средства военные. Громадное неравновесие в американо-китайской торговле может спровоцировать нарушения хрупких балансов не только в мировой экономике, но и во всём мировом порядке.

Источник

Криптовалюты: деньги или инструмент азартных игр?

Сегодня все чаще мы слышим такие слова, как «криптовалюта», «цифровые деньги», «виртуальная валюта», «электронные деньги», «биткойны», «электронные кошельки», «блокчейны», «альтернативные деньги», «сетевые деньги» и т.п.

Еще несколько лет назад подобным лексиконом пользовался очень узкий круг людей – математики, программисты, специалисты по платежным и коммуникационным системам, шифровальщики из банков и спецслужб. Сегодня о криптовалютах, биткойнах и прочих премудростях рассуждают уже руководители центральных банков, международных финансовых организаций, политические деятели высшего уровня.

Все перечисленные выше термины описывают новации, которые захватили мир финансов XXI века. Речь идет о новейших «альтернативных» операциях и инструментах финансового рынка. Криптовалюта в понимании тех, кто её создаёт и пользуется ею, — это новый вид денег, который существует параллельно с традиционными деньгами (наличными и безналичными), но существенно от них отличается.

Во-первых, операции с такими «альтернативными» деньгами имеют хорошую (некоторые утверждают, что 100-процентную) информационную защиту.

Во-вторых, криптовалюта — исключительно частные деньги, то есть они создаются и принадлежат частным лицам. Такие деньги полностью эмансипировались от государства с его регулирующими и надзорными функциями.

В-третьих, они создаются и обращаются в децентрализованной системе. Предполагается, что такая система не позволяет кому-либо из её участников завладеть системой или установить над ней свой единоличный контроль.

Сторонники криптовалюты обращают особое внимание на то, что этот новый вид денег обеспечивает людям максимальную свободу. Дескать, люди выходят из-под опеки государства. Центральные банки и другие институты финансового надзора, которые ревниво следят за тем, чтобы никто не посягал на банковскую монополию в деле эмиссии денег, не в состоянии контролировать операции с криптовалютой. Криптовалюты не знают национальных границ, они могут использоваться в тех случаях, когда государства вводят ограничения и запреты на международные расчеты. Фактически это новейшая электронная версия существующей много веков системы «хавала» — неформального финансово-расчётного механизма, используемого преимущественно в Азии и Африке (эта система позволяет обходиться без перемещения через границу обычных наличных и безналичных денег).

Особенно удовлетворены появлением криптовалюты представители австрийской экономической школы, либертианцы, настойчиво боровшиеся на протяжении всего ХХ века против монополии центральных банков в деле денежной эмиссии и ратовавшие за переход к частным деньгам.

Самая известная на сегодняшний день криптовалюта – биткойн (BitCoin). Часто она обозначается английской аббревиатурой BTC. Это виртуальные деньги, создаваемые частными лицами, причем количество эмитентов таких денег может быть очень большим. При создании BTC используются определенные алгоритмы и программы, которые устроены таким образом, что максимальное количество биткойнов, которые можно создать, составляет 21 миллион. Каждый новый член сообщества BTC может участвовать не только в использовании новой валюты, но также в ее создании. Каждый очередной блок BTC, будучи созданным, продолжает построение цепи блоков (блокчейн). Количество BTC, по замыслу разработчиков этой денежной единицы, не может множиться бесконечно. Биткойн в этом смысле напоминает золото – денежный металл, имеющий ограниченные запасы в природе. Разработчики BTC, видимо, в тайне надеются, что новая валюта будет обслуживать большие обороты торговли товарами и услугами и предусмотрительно избегают возможных инфляционных эффектов, закладывая дефицит BTC.

Биткойн делает еще только первые шаги. Впервые о новой валюте люди услышали 31 октября 2008 года, когда на свет появился документ с описанием BTC, подписанный автором проекта Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Многие полагают, что это псевдоним, за которым скрывается другой человек или даже группа разработчиков. В последующие годы проводилось множество журналистских расследований, но никому не удалось воочию увидеть таинственного разработчика Сатоши Накамото. Стартовал проект 3 января 2009 года, когда был создан первый блок в сети BTC (так называемый генезис-блок). Этот день считается днем рождения биткойна и отмечается сообществом BTC по всему миру.

Сегодня уже во многих странах сложились достаточно обширные сети участников систем BTC, включающие так называемых майнеров (тех, кто создает виртуальные деньги в виде блоков), рядовых пользователей (накапливающих BTC в своих «электронных кошельках» и расходующих их), специализированных бирж. В некоторых странах Запада появились POS-терминалы для расчётов биткойнами в магазинах, банкоматы для криптовалюты. Сообщество BTC насчитывает миллионы членов. Систему можно представить в виде децентрализованной вычислительной сети, производительность которой более чем в восемь раз превышает суммарную вычислительную мощность всех суперкомпьютеров в мире.

BTC нередко называют электронным аналогом золота. Биткойн – продукт «майнинга» — вычислительных операций, обеспечивающих передачу транзакций по цепочке блоков. Производится запись в один блок всех транзакций, сделанных в сети с момента выпуска предыдущего блока (в среднем интервал между созданием блоков составляет около 10 минут), и «запечатывается» сложной криптографической подписью. Следующий блок вычисляется на основе подписи предыдущего. Трудоёмкость «добычи» каждого последующего блока растет. На старте осенью 2009 года всё было очень легко и просто. 1 единицу BTC можно было купить менее чем за один цент. Затем трудоемкость «добычи» и покупательная способность единицы BTC стали быстро расти. BTC стали использовать для покупки сначала самых простых товаров (например, чашки кофе и пиццы), затем появились покупки сотовых телефонов и компьютеров. Возникли специализированные биржи, на которых торговались «монетки» BTC за обычные валюты. Был момент, когда биржевой курс BTC достиг 1000 долларов США.

Впрочем, BTC – не единственная криптовалюта в мире. По некоторым оценкам, существуют более тысячи подобных виртуальных валют. Общий объем криптовалют, выпущенных в разных странах мира, на сегодня исчисляется суммами, эквивалентными нескольким миллиардам долларов. Пока это капля в море. Однако сторонники виртуальных валют не унывают. Они уверены, что объемы эмиссии криптовалют будут быстро нарастать, поскольку криптовалюты имеют неоспоримые преимущества перед обычными деньгами. Кроме того, BTC и другие виртуальные деньги обладают дефляционным эффектом, это означает, что их масса будет увеличивать свою покупательную способность.

Всё сказанное выше — это то, что обычно предлагается изданиями, скрыто рекламирующими новую валюту. Однако у этого явления имеется и теневая сторона. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что криптовалюта потенциально является идеальным инструментом для финансирования терроризма и тайных операций (в том числе цветных революций»). Кроме того, в условиях ужесточения некоторыми странами условий использования офшорных юрисдикций криптовалюты могут помочь обходить новые ограничения. Существует версия, что криптовалюта зародились в недрах западных спецслужб, а разработчик самой известной — биткойна Сатоши Накамото, которого никто никогда не видел живьём, – это прикрытие Центрального разведывательного управления США.

В принципе, криптовалюта — это угроза подрыва монопольного права центральных банков на эмиссию наличных денег (банкнот) и права коммерческих банков на эмиссию безналичных (депозитных) денег. В мире каждый год делаются многочисленные попытки создания различных альтернативных денег. Например, местных денег по типу свободных денег Гезелля (появились в ХХ веке во время Великой депрессии). Другим примером альтернативных денег являются частные электронные деньги на основе золота (e-gold). Имеется большое количество видов квазиденег (самый простой пример – векселя).

За редкими исключениями денежные власти стремятся в зародыше пресечь подобные проекты. На фоне такой жесткой политики отношение денежных властей многих стран к криптовалюте можно оценить как весьма терпимое. Особенно в таких странах, как Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Германия, Нидерланды. Явно симпатизируют криптовалюте власти некоторых штатов США. Власти штата Нью-Йорк, например, решили оседлать стихийный процесс развития рынка криптовалют и организовали выдачу лицензий на операции с биткойнами. Начиная с прошлого года, достаточно терпимое отношение к криптовалюте стали демонстрировать руководители Народного банка Китая.

Формула отношения денежных властей к криптовалюте примерно такая: «Мы не запрещаем использование криптовалюты за пределами официальной денежно-кредитной системы, но при этом не разрешаем осуществлять операции с альтернативной валютой банкам и небанковским финансовым организациям. Мы не отвечаем за те риски, которые возникают у участников операций с криптовалютой, это их добровольный выбор».

Правовой статус криптовалют в большинстве стран до сих пор не определен. Есть страны, которые без всяких оговорок запрещают криптовалюты, но среди них нет ведущих экономически развитых стран. В основном это небольшие государства (Боливия, Эквадор). В России отношение к криптовалюте – крайне сдержанное. Можно сказать, негативное. Банк России в январе 2014 года выступил с заявлением о том, что криптовалюты – это разновидность «денежных суррогатов», запрещенных согласно статье 27 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».

Хотя новые финансовые криптоинструменты называют «валютой», «деньгами», но это явное преувеличение. Основная функция любых денег — быть «мерой стоимости», с помощью денег определяются цены на товары, услуги, активы, рабочую силу и т.п. Даже современные официальные валюты плохо выполняют эту функцию, поскольку в мире сложился бумажно-денежный стандарт, а курсы валют «гуляют». Тем более «гуляет» курс криптовалют. На специализированных биржах, торгующих биткойнами, курс этой валюты в течение одного операционного дня может изменяться в ту или иную сторону на 20 и более процентов.

Точно так же сомнительно, чтобы криптовалюта могла выполнять другие функции денег – служить средством обмена или средством платежа. Многочисленные примеры того, как криптовалюта используется для покупки товаров и услуг, — из разряда рекламы. Львиная доля всех операций с использованием криптовалюты – обмены на другие валюты. Учитывая резкие колебания курса криптовалюты, можно уверенно сказать, что это операции исключительно спекулятивного характера.

Главный вывод: криптовалюта – это не деньги, а инструмент азартных игр. Подобно рулетке или игральным картам. При этом для урегулирования отношений между игроками используются обычные валюты.

В некоторых странах началось лицензирование компаний и лиц, работающих с криптовалютой, но вмешательство государства не может да и не имеет целью изменить природу этого инструмента. Просто создается еще одна кормушка. Здесь произойдет сращивание полукриминальных элементов, организующих азартные игры, и надзорных органов. Экономика от этого в лучшем случае ничего не выиграет, а в худшем случае проиграет — деньги из реального сектора будут уходить на еще одну «игровую площадку».

Источник

Любой экономический кризис – результат накопившихся диспропорций и проявление неравновесия в экономических отношениях. Одна из фундаментальных диспропорций мировой экономики – неравновесная торговля между странами (большое превышение экспорта над импортом и наоборот). Тенденция к росту межгосударственных торговых диспропорций наблюдается совершенно отчётливо, это влечет целый ряд неприятных последствий: разнонаправленные изменения валютных курсов, гигантский рост официальных валютных резервов и одновременно внешних долгов государств, нарастание валютного хаоса, разрушение реальной экономики как в странах-экспортерах, так и в странах-импортерах (закрытие предприятий и сворачивание производств, упрощение структуры экономики и т.п.). Политические последствия этих процессов — усиление протекционизма, торговые и валютные войны, рост медународной напряженности.

Всемирная торговая организация (ВТО), озабоченная лишь либерализацией международной торговли, даже формально не ставит перед собой задачу обеспечения сбалансированной торговли. Тем более не ставят перед собой такой задачи международные финансовые организации — МВФ и Всемирный банк. Эти организации, наоборот, только усугубляют торговые диспропорции.

В 1944 году на Бреттон-Вудской конференции английский экономист Джон Кейнс предлагал свой вариант послевоенной мировой финансовой системы. Ее фундаментальным принципом должно было стать равновесие торговых балансов, что в свою очередь гарантировало бы стабильность валютных курсов и устойчивость мировой экономики. Однако Кейнса не услышали. Был поддержан американский вариант, который в неявном виде закладывал мину под мировую экономику. В явном виде эта мина была заложена на Ямайской валютно-финансовой конференции (1976 год), легализовавшей свободное плавание валют. Отсюда вытекало, что диспропорции в торговле – норма жизни. А рынок, мол, сам всё отрегулирует.

В 2014 году ведущая десятка мировых экспортеров выглядела следующим образом (экспорт товаров, включая реэкспорт, млрд. долл. США): КНР – 2.343,0; США – 1.623,0; Германия – 1.511,0; Япония – 684,0; Франция – 584,0; Южная Корея – 573,0; Нидерланды – 571,8; Гонконг — 519,2; Италия — 513,7; РФ – 497,4; Великобритания – 480,0. В 2014 году общий объем экспорта в мире составил 17.779 млрд. долл. Таким образом, на первые три страны пришлось 30,8% мирового экспорта, а на первые две (КНР и США) – 22,3%.

Ведущая десятка импортеров в 2013 году включала в себя следующие страны (импорт товаров, млрд. долл. США): США – 2.273,0; КНР — 1.950,0; Германия – 1.233,0; Великобритания – 782,5; Япония – 766,6; Франция – 659,8; Гонконг – 520,6; Южная Корея – 514,2; Нидерланды – 477,8; Канада – 471,0. В 2013 году общий объем импорта в мире был оценен в 18.000 млрд. долл. Таким образом, на первую тройку стран пришлось 30,3%, а первые две (США и КНР) – 23,5%.

В мире четко определилась группа лидеров мировой торговли – КНР, США и Германия. После Второй мировой войны первое место по оборотам внешней торговли стабильно занимали США. В 2014 году их обошел Китай. Вот как, по данным ЮНКТАД, в 2014 году выглядела группа лидеров мировой торговли по внешнеторговым оборотам (млрд. долл.): КНР – 4.052,5; США – 4.006,0; Германия — 2.677,6. А вот как выглядело в 2014 году сальдо торгового баланса этих стран (млрд. долл.): КНР – плюс 435,1; США – минус 735,8;Германия – плюс 304,2.

Особое внимание обращают на себя США и Китай. На них в 2014 году пришлось более 22% мирового торгового оборота, но дело не столько в абсолютных цифрах, сколько в том, что эти два государства создают гигантские дисбалансы во взаимной торговле.

На днях Министерство торговли США опубликовало свежие статистические данные о внешней торговле США за 2015 год. Дефицит торгового баланса США составил 736,2 млрд. долл. А вот список стран, торговля с которыми была наиболее дефицитной для США в 2015 году (дефицит баланса взаимной товарной торговли, млрд. долл.): КНР – 365,7; Германия – 74,2; Япония – 68,6; Мексика – 58,4; Вьетнам – 30,9. Как видим, половина всего торгового дефицита США в прошлом году возникла в результате торговли с Китаем. Причём американо-китайская торговля складывается для США с дефицитом начиная с 1985 года (табл. 1).

Последние 30 лет дефицит в торговле США с Китаем неуклонно возрастал. Сегодня не найдёшь среди крупных и средних государств такую несбалансированную двухстороннюю торговлю, какая сложилась у США и КНР. В 2015 году импорт товаров Соединенными Штатами из Китая превысил экспорт из США в Китай в 4,2 раза! Еще в 2014 году этот показатель составлял 3,8 раза.

Дефицит торговли США с Китаем обеспечивается с помощью печатного станка ФРС, штампующего ничем не обеспеченные доллары, которыми Америка оплачивает свой громадный, всё время растущий импорт. Диспропорции международной торговли США – яркое проявление паразитического характера американской экономики. Это уже даже не экономика, то есть не система производства, обмена, распределения и потребления продукта, а некая машина, наращивающая потребление.

Если двухсторонняя торговля США – Китай создает половину общего дефицита торгового баланса США, то для торгового баланса Китая эта торговля еще более значима. По предварительным данным, общее положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом году составило 560 млрд. долл. То есть торговля с Америкой обеспечила почти 2/3 положительного торгового сальдо Китая!

Хорошо известно, что высокая динамика экономического развития Китая уже давно создается за счет внешних рынков. Уточним: прежде всего, за счет рынка США.

Однако любые диспропорции не могут расти до бесконечности. Американский рынок перенасыщен товарами. За 2014-15 гг. прирост китайского экспорта в США составил 15,1 млрд. долл. В относительном выражении это всего 3 процента. Этого явно недостаточно для того, чтобы обеспечивать рост ВВП Китая на 6-7% в год, как предусмотрено пятилетним планом Китая на 2016-2020 годы. Форсировать дальнейший рост экспорта за счет субсидирования своих товаропроизводителей Китаю вряд ли удастся. До конца 2016 года Китай должен на деле показать, что его экономика является «рыночной». Таковы были условия вступления Китая в ВТО в 2001 году. Пока Запад не признаёт такого статуса китайской экономики, что позволяет ему защищаться от китайских товаров с помощью антидемпинговых пошлин. Так, в начале марта сего года власти США заявили о введении пошлин в размере 266% на китайскую холоднокатаную сталь.

Впрочем, главную ставку Китай собирается сделать на такое средство форсирования экспорта, как плавное понижение курса юаня по отношению к доллару США. Народный банк Китая (НБК), правда, сделал в феврале заявление, что он имеет достаточное количество валютных резервов для того, чтобы поддерживать курс юаня. Действительно, КНР — рекордсмен по величине золотовалютных резервов (3,5 трлн. долл.), но есть большие сомнения насчёт того, что НБК будет на деле проводить обещанную политику поддержания курса юаня, а также его статуса резервной валюты.

Статус юаня, конечно важен, но выполнение пятилетнего плана социально-экономического развития Китая на 2016-20 годы, наверное, еще важнее. Да и «спалить» за несколько лет триллионы долларов, которые Китай накапливал несколько десятилетий, тоже жалко. И даже нелепо. Пекину в текущем году предстоит принятие непростых решений, и каждое решение будет представлять выбор между плохим и очень плохим.

У Соединённых Штатов есть достаточно большой арсенал средств экономического давления на Китай, но применение каждого такого средства может создавать серьезные негативные последствия для самих США. Можно, например, продолжить повышение базовых процентных ставок ФРС (первое повышение за долгие годы был сделано в декабре 2015 года), что ускорит бегство капитала из Китая, будет давить на курс юаня, потребует от НБК постоянных валютных интервенций и будет опустошать валютные резервы Китая. Однако повышение процентных ставок ФРС бьёт одновременно и по американской экономике. Пекин же вместо валютных интервенций может ввести ограничения или запреты на международное движение капитала. А такой ход китайцев просто перечеркнёт стратегию Вашингтона по глобализации мировой экономики.

Две фазы торгово-экономических отношений Вашингтон и Пекин уже прошли. Первая фаза – сотрудничество «ко взаимному удовольствию» – продолжалась с конца 1970-х годов до финансового кризиса 2007-2009 гг. Данный кризис – рубеж, обозначивший завершение процесса экономической глобализации, который был организован Вашингтоном с конца 70-х гг. ХХ века. Тогда экспортно ориентированный Китай был частью американского проекта глобализации.

Вторая фаза – со времени окончания финансового кризиса по настоящее время – характеризуется обострением внутренних проблем США и Китая на фоне усиления диспропорций в их торгово-экономических отношениях. Сегодня наблюдается резкое обострение противоречий между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли и валютно-финансовых отношений. Возможности снижения этих противоречий с помощью традиционных экономических средств (стимулирование экспорта, усиление протекционизма, введение валютных ограничений на движение капитала, управление валютным курсом и т.д.) уже не дают необходимого эффекта и еще больше усугубляют положение каждой из сторон. Любая экономическая мера — как со стороны Вашингтона, так и Пекина — вызывает мощный эффект бумеранга.

Третья фаза еще не наступила, но может наступить в любой момент. Хороших ходов на шахматной доске экономического сотрудничества/противоборства США и КНР не осталось ни у одной из сторон. В этой ситуации существенно повышается вероятность того, что для победы в «шахматной партии» стороны могут использовать средства, далекие от торговли и финансов. То есть средства военные. Громадное неравновесие в американо-китайской торговле может спровоцировать нарушения хрупких балансов не только в мировой экономике, но и во всём мировом порядке.

Источник

Криптовалюты: деньги или инструмент азартных игр?

Сегодня все чаще мы слышим такие слова, как «криптовалюта», «цифровые деньги», «виртуальная валюта», «электронные деньги», «биткойны», «электронные кошельки», «блокчейны», «альтернативные деньги», «сетевые деньги» и т.п.

Еще несколько лет назад подобным лексиконом пользовался очень узкий круг людей – математики, программисты, специалисты по платежным и коммуникационным системам, шифровальщики из банков и спецслужб. Сегодня о криптовалютах, биткойнах и прочих премудростях рассуждают уже руководители центральных банков, международных финансовых организаций, политические деятели высшего уровня.

Все перечисленные выше термины описывают новации, которые захватили мир финансов XXI века. Речь идет о новейших «альтернативных» операциях и инструментах финансового рынка. Криптовалюта в понимании тех, кто её создаёт и пользуется ею, — это новый вид денег, который существует параллельно с традиционными деньгами (наличными и безналичными), но существенно от них отличается.

Во-первых, операции с такими «альтернативными» деньгами имеют хорошую (некоторые утверждают, что 100-процентную) информационную защиту.

Во-вторых, криптовалюта — исключительно частные деньги, то есть они создаются и принадлежат частным лицам. Такие деньги полностью эмансипировались от государства с его регулирующими и надзорными функциями.

В-третьих, они создаются и обращаются в децентрализованной системе. Предполагается, что такая система не позволяет кому-либо из её участников завладеть системой или установить над ней свой единоличный контроль.

Сторонники криптовалюты обращают особое внимание на то, что этот новый вид денег обеспечивает людям максимальную свободу. Дескать, люди выходят из-под опеки государства. Центральные банки и другие институты финансового надзора, которые ревниво следят за тем, чтобы никто не посягал на банковскую монополию в деле эмиссии денег, не в состоянии контролировать операции с криптовалютой. Криптовалюты не знают национальных границ, они могут использоваться в тех случаях, когда государства вводят ограничения и запреты на международные расчеты. Фактически это новейшая электронная версия существующей много веков системы «хавала» — неформального финансово-расчётного механизма, используемого преимущественно в Азии и Африке (эта система позволяет обходиться без перемещения через границу обычных наличных и безналичных денег).

Особенно удовлетворены появлением криптовалюты представители австрийской экономической школы, либертианцы, настойчиво боровшиеся на протяжении всего ХХ века против монополии центральных банков в деле денежной эмиссии и ратовавшие за переход к частным деньгам.

Самая известная на сегодняшний день криптовалюта – биткойн (BitCoin). Часто она обозначается английской аббревиатурой BTC. Это виртуальные деньги, создаваемые частными лицами, причем количество эмитентов таких денег может быть очень большим. При создании BTC используются определенные алгоритмы и программы, которые устроены таким образом, что максимальное количество биткойнов, которые можно создать, составляет 21 миллион. Каждый новый член сообщества BTC может участвовать не только в использовании новой валюты, но также в ее создании. Каждый очередной блок BTC, будучи созданным, продолжает построение цепи блоков (блокчейн). Количество BTC, по замыслу разработчиков этой денежной единицы, не может множиться бесконечно. Биткойн в этом смысле напоминает золото – денежный металл, имеющий ограниченные запасы в природе. Разработчики BTC, видимо, в тайне надеются, что новая валюта будет обслуживать большие обороты торговли товарами и услугами и предусмотрительно избегают возможных инфляционных эффектов, закладывая дефицит BTC.

Биткойн делает еще только первые шаги. Впервые о новой валюте люди услышали 31 октября 2008 года, когда на свет появился документ с описанием BTC, подписанный автором проекта Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Многие полагают, что это псевдоним, за которым скрывается другой человек или даже группа разработчиков. В последующие годы проводилось множество журналистских расследований, но никому не удалось воочию увидеть таинственного разработчика Сатоши Накамото. Стартовал проект 3 января 2009 года, когда был создан первый блок в сети BTC (так называемый генезис-блок). Этот день считается днем рождения биткойна и отмечается сообществом BTC по всему миру.

Сегодня уже во многих странах сложились достаточно обширные сети участников систем BTC, включающие так называемых майнеров (тех, кто создает виртуальные деньги в виде блоков), рядовых пользователей (накапливающих BTC в своих «электронных кошельках» и расходующих их), специализированных бирж. В некоторых странах Запада появились POS-терминалы для расчётов биткойнами в магазинах, банкоматы для криптовалюты. Сообщество BTC насчитывает миллионы членов. Систему можно представить в виде децентрализованной вычислительной сети, производительность которой более чем в восемь раз превышает суммарную вычислительную мощность всех суперкомпьютеров в мире.

BTC нередко называют электронным аналогом золота. Биткойн – продукт «майнинга» — вычислительных операций, обеспечивающих передачу транзакций по цепочке блоков. Производится запись в один блок всех транзакций, сделанных в сети с момента выпуска предыдущего блока (в среднем интервал между созданием блоков составляет около 10 минут), и «запечатывается» сложной криптографической подписью. Следующий блок вычисляется на основе подписи предыдущего. Трудоёмкость «добычи» каждого последующего блока растет. На старте осенью 2009 года всё было очень легко и просто. 1 единицу BTC можно было купить менее чем за один цент. Затем трудоемкость «добычи» и покупательная способность единицы BTC стали быстро расти. BTC стали использовать для покупки сначала самых простых товаров (например, чашки кофе и пиццы), затем появились покупки сотовых телефонов и компьютеров. Возникли специализированные биржи, на которых торговались «монетки» BTC за обычные валюты. Был момент, когда биржевой курс BTC достиг 1000 долларов США.

Впрочем, BTC – не единственная криптовалюта в мире. По некоторым оценкам, существуют более тысячи подобных виртуальных валют. Общий объем криптовалют, выпущенных в разных странах мира, на сегодня исчисляется суммами, эквивалентными нескольким миллиардам долларов. Пока это капля в море. Однако сторонники виртуальных валют не унывают. Они уверены, что объемы эмиссии криптовалют будут быстро нарастать, поскольку криптовалюты имеют неоспоримые преимущества перед обычными деньгами. Кроме того, BTC и другие виртуальные деньги обладают дефляционным эффектом, это означает, что их масса будет увеличивать свою покупательную способность.

Всё сказанное выше — это то, что обычно предлагается изданиями, скрыто рекламирующими новую валюту. Однако у этого явления имеется и теневая сторона. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что криптовалюта потенциально является идеальным инструментом для финансирования терроризма и тайных операций (в том числе цветных революций»). Кроме того, в условиях ужесточения некоторыми странами условий использования офшорных юрисдикций криптовалюты могут помочь обходить новые ограничения. Существует версия, что криптовалюта зародились в недрах западных спецслужб, а разработчик самой известной — биткойна Сатоши Накамото, которого никто никогда не видел живьём, – это прикрытие Центрального разведывательного управления США.

В принципе, криптовалюта — это угроза подрыва монопольного права центральных банков на эмиссию наличных денег (банкнот) и права коммерческих банков на эмиссию безналичных (депозитных) денег. В мире каждый год делаются многочисленные попытки создания различных альтернативных денег. Например, местных денег по типу свободных денег Гезелля (появились в ХХ веке во время Великой депрессии). Другим примером альтернативных денег являются частные электронные деньги на основе золота (e-gold). Имеется большое количество видов квазиденег (самый простой пример – векселя).

За редкими исключениями денежные власти стремятся в зародыше пресечь подобные проекты. На фоне такой жесткой политики отношение денежных властей многих стран к криптовалюте можно оценить как весьма терпимое. Особенно в таких странах, как Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Германия, Нидерланды. Явно симпатизируют криптовалюте власти некоторых штатов США. Власти штата Нью-Йорк, например, решили оседлать стихийный процесс развития рынка криптовалют и организовали выдачу лицензий на операции с биткойнами. Начиная с прошлого года, достаточно терпимое отношение к криптовалюте стали демонстрировать руководители Народного банка Китая.

Формула отношения денежных властей к криптовалюте примерно такая: «Мы не запрещаем использование криптовалюты за пределами официальной денежно-кредитной системы, но при этом не разрешаем осуществлять операции с альтернативной валютой банкам и небанковским финансовым организациям. Мы не отвечаем за те риски, которые возникают у участников операций с криптовалютой, это их добровольный выбор».

Правовой статус криптовалют в большинстве стран до сих пор не определен. Есть страны, которые без всяких оговорок запрещают криптовалюты, но среди них нет ведущих экономически развитых стран. В основном это небольшие государства (Боливия, Эквадор). В России отношение к криптовалюте – крайне сдержанное. Можно сказать, негативное. Банк России в январе 2014 года выступил с заявлением о том, что криптовалюты – это разновидность «денежных суррогатов», запрещенных согласно статье 27 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».

Хотя новые финансовые криптоинструменты называют «валютой», «деньгами», но это явное преувеличение. Основная функция любых денег — быть «мерой стоимости», с помощью денег определяются цены на товары, услуги, активы, рабочую силу и т.п. Даже современные официальные валюты плохо выполняют эту функцию, поскольку в мире сложился бумажно-денежный стандарт, а курсы валют «гуляют». Тем более «гуляет» курс криптовалют. На специализированных биржах, торгующих биткойнами, курс этой валюты в течение одного операционного дня может изменяться в ту или иную сторону на 20 и более процентов.

Точно так же сомнительно, чтобы криптовалюта могла выполнять другие функции денег – служить средством обмена или средством платежа. Многочисленные примеры того, как криптовалюта используется для покупки товаров и услуг, — из разряда рекламы. Львиная доля всех операций с использованием криптовалюты – обмены на другие валюты. Учитывая резкие колебания курса криптовалюты, можно уверенно сказать, что это операции исключительно спекулятивного характера.

Главный вывод: криптовалюта – это не деньги, а инструмент азартных игр. Подобно рулетке или игральным картам. При этом для урегулирования отношений между игроками используются обычные валюты.

В некоторых странах началось лицензирование компаний и лиц, работающих с криптовалютой, но вмешательство государства не может да и не имеет целью изменить природу этого инструмента. Просто создается еще одна кормушка. Здесь произойдет сращивание полукриминальных элементов, организующих азартные игры, и надзорных органов. Экономика от этого в лучшем случае ничего не выиграет, а в худшем случае проиграет — деньги из реального сектора будут уходить на еще одну «игровую площадку».

Источник

Новостной сайт E-News.su | E-News.pro. Используя материалы, размещайте обратную ссылку.

Оказать финансовую помощь сайту E-News.su | E-News.pro

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (не выделяйте 1 знак)