Новая подборка новостей мира науки и техники 07-07-2016

Ученые CERN объявили об открытии новых экзотических частиц

оборудование LHCb

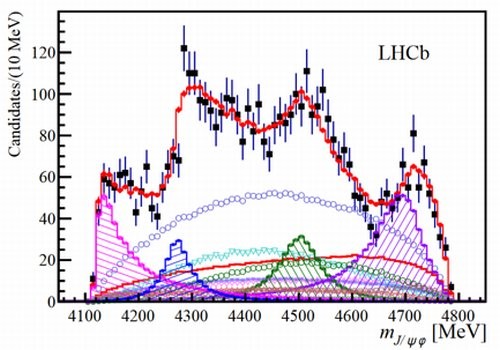

28 июня 2016 года, в ходе проведения очередных исследований на Большом Адронном Коллайдере, датчики эксперимента LHCb зарегистрировали факт появления трех новых экзотических частиц и четвертой подобной частицы, о существовании которой было известно ранее. Экзотическая природа этих частиц заключается в том, что они состоят из четырех кварков, двух кварков и двух антикварков, фундаментальных "кирпичиков", из которых состоит вся окружающая нас материя. Эти частицы, называемые тетракварками, были включены в широкую категорию экзотических частиц, а теоретическая интерпретация их природы является объектом дополнительных исследований.

Кварковая модель, разработанная в 1964 году физиками Марри Гелл-Ман (Murray Gell-Mann) и Джорджем Цвейгом (George Zweig), является на сегодняшний день самой точной и полной системой классификации адронов (сложных частиц), она является одной из составных частей Стандартной Модели физики элементарных частиц. В кварковой модели все частицы классифицируются по их кварковому "содержимому", к примеру, все адроны состоят из различных комбинаций пары кварк-антикварк (мезоны) или комбинаций трех кварков (барионы). Но в течение последнего десятилетия были получены доказательства существования частиц, состоящих более чем из трех кварков, к примеру, в 2009 году была найдена частица X (4140).

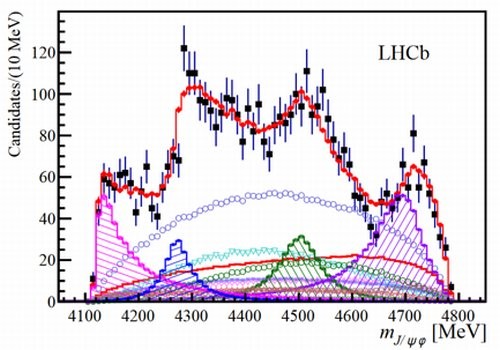

данные эксперимента

Однако, параметры частицы X (4140) не были точно определены даже после ее обнаружения, это удалось сделать несколько позже только ученым эксперимента LHCb, оборудование которого обеспечивает достаточно высокую точность измерений. Новые данные окажут большое влияние на область теоретической физики и позволяют исключить некоторые из предложенных теорий, касающихся природы этих экзотических частиц.

В то время, как ученым уже удавалось наблюдать появление тетракварка X (4140), то новым частицам X(4274), X(4500) и X(4700), имеющим большую массу, до последнего времени удавалось ускользать от внимания ученых. Но самым интересным является тот факт, что все эти четыре частицы имеют абсолютно одинаковое кварковое "наполнение", они отличаются друг от друга только внутренним строением, которое определяет их разницу в массе, энергии и в значениях квантовых параметров.

Новые частицы были "пойманы за руку" во время наблюдений за процессом распада B+ мезона на мезоны других типов. В ходе этого процесса появляется множество промежуточных частиц, а новые частицы были обнаружены благодаря совмещению набора данных, полученного в ходе первого периода работы коллайдера (2010-1012 г.) и данных, полученных в последнее время при работе коллайдера на новом уровне мощности.

Источник

Ученые сделали микроорганизмы реальными участниками игры "Pac-Man"

игра Pac-Man

Многие из наших читателей наверняка помнят одну из первых компьютерных игр 1980-х годов под названием "Pac-Man", которая по популярности не очень значительно уступала в свое время знаменитому "Тетрису". А ученые из Университетского колледжа юго-восточной Норвегии (University College of Southeast Norway) впервые перенесли сюжет игры "Pac-Man" в реальную жизнь. В заполненный жидкостью лабиринт, характерной для этой игры формы и размером не более одного миллиметра, они запустили группу микроорганизмов и наблюдали, как эти микроорганизмы упорно ищут друг друга.

Микроорганизмы, ставшие реальными участниками игры "Pac-Man" относятся к классу инфузорий (ciliates) и одноклеточных вида евглена (euglena), которые, изображая из себя Пак-Мана, стараются избежать многоклеточных организмов вида коловратки (rotifers), которые, в свою очередь, стараются их сожрать как в компьютерной игре. Исследователи добавили игре микроорганизмов большего сходства с компьютерной игрой, применив характерное синее освещение и световую индикацию происходящих событий.

Согласно Эрику Эндрю Джохэннессену (Erik Andrew Johannessen), профессору Отдела технологий микро- и наносистем (Department of micro- and nanosystem technology), такие сложности, связанные с изготовлением и использованием сложных микрожидкостных устройств, позволяют избавиться от некоторых проблем, с которыми ученые-микробиологи сталкиваются во время проведения экспериментов в обычной чашке Петри. В среде этой чашки микроорганизмы разных видов смешиваются друг с другом, а сама чашка Петри не позволяет использовать все возможности технологий микроскопии.

Более тонкие и плоские "микролабиринты" позволяют исследователям изучать поведение микроорганизмов в среде, более близкой к их естественной среде обитания, которая моделируется в виде микроскопических каналов и других элементов лабиринта.

Проект, в ходе которого ученые и устроили игру микроорганизмов в "Pac-Man", продолжается уже в течение одного года. А в ближайшем будущем группа профессора Джохэннессена планирует создать некто вроде цифровой системы, которая позволит с высокой точностью отслеживать передвижение каждого из микроорганизмов в лабиринте, что может быть использования для поиска объяснений некоторым особенностям их поведения.

Источник

Новая архитектура "Swarm" обеспечит повышение эффективности многоядерных процессоров

многоядерный процессор

В течение предыдущих десяти лет вычислительная мощность процессоров компьютеров повышалась в основном за счет увеличения количества вычислительных ядер, а не за счет изменений архитектуры и увеличения их тактовой частоты. Такой подход позволяет компьютерам и смартфонам быть более эффективными с точки зрения потребляемой энергии, однако, дело написания программ, которые используют все преимущества многоядерной архитектуры, требует использования некоторых тонкостей и хитростей. Swarm, новая многоядерная архитектура, разработанная специалистами Массачусетского технологического института, позволит решить проблему, связанную с программным обеспечением. Требуя, чтобы программисты внесли лишь незначительные поправки в исходный код программ, эта архитектура позволит получить в некоторых случаях 75-кратное ускорение работы программ.

Опытный образец 64-ядерного процессора Swarm, разработанный и созданный группой профессора Даниэля Санчеса (Prof. Daniel Sanchez), включает в себя специализированную схему, выполняющую автоматическую расстановку приоритетов выполняющихся задач, перекладывая это бремя с плеч программистов на плечи аппаратной части. А делается все это весьма эффективно и достаточно простым способом.

Написание программы, предназначенной для исполнения на многоядерных процессорах, походит на координирование работы многочисленной команды в рамках достаточно сложного проекта. Некоторые задачи могут быть выполнены только определенными членами команды, а те, которые могут выполняться всеми членами команды, должны быть равномерно распределены между всеми. В деле разработки программного обеспечения такое планирование является чрезвычайно сложной задачей, отнимающей много времени и существенно повышающей накладные расходы, которые приводят к снижению скорости работы программ. Поэтому распараллеливание программного обеспечения пока рентабельно только в рамках разработки больших программных комплексов, когда отдельные нити программы насчитывают более тысяч строк исходного кода.

Кроме этого, при создании параллельных программ разработчики все время сталкиваются с проблемой конфликтов доступа к одним и тем же данным со стороны различных параллельно работающих частей программы. Для решения этой проблемы используются специальные механизмы блокировки и синхронизации, позволяющие организовать очередь доступа к общедоступным данным.

Архитектура Swarm сама занимается всеми вышеописанными проблемами при помощи специальной схемы, своего рода диспетчера. Этот диспетчер позволяет быстро выстроить самую эффективную схему распределения приоритетов, которая позволяет выполнить с максимально возможной скоростью даже самую незначительную задачу. В результате этого программистам не требуется делать никаких дополнительных усилий, им необходимо лишь включить в состав своей программы несколько строчек кода и программа начнет выполняться в десятки раз быстрей.

"У архитектуры Swarm имеется несколько очевидных преимуществ перед обычными многоядерными архитектурами" - рассказывает профессор Санчес, - "Swarm поддерживает эффективное распараллеливание даже крошечных задач, состоящих всего из нескольких десятков инструкций. Это, в свою очередь, позволяет максимально эффективно использовать все аппаратные ресурсы многоядерных систем, ведь даже большие программы легко разделяются на множество независимых маленьких блоков".

"Кроме этого, Swarm поддерживает глобальное распределение приоритетов с учетом даже самых маленьких процессов и в этом заключается его главное отличие от обычных многоядерных систем".

Для проверки эффективности работы архитектуры Swarm профессор Санчес и его команда использовали шесть стандартных алгоритмов, исполненных в двух видах, в оптимизированном и неоптимизированном для параллельных вычислений. Неоптимизированный вариант, в который были включены участки кода для архитектуры Swarm, показал среднее 18-кратное превосходство перед просто оптимизированным вариантом. А превосходство неоптимизированного варианта с включением кода Swarm перед просто неоптимизированным вариантом составило 75 раз.

Исследователи уверены, что сложности разработки программного обеспечения для многоядерных процессоров служат тем тормозом, из-за которого производители процессоров сдерживают дальнейшее увеличение количества вычислительных ядер в процессорах. Архитектура Swarm позволит решить эту проблему и открыть путь новому поколению процессоров общего назначения, которые могут содержать десятки, сотни и даже тысячи ядер, ресурсы которых будут использоваться программным обеспечением с максимальной эффективностью.

А в настоящее время группа профессора Санчеса работает над методами, позволяющими уменьшить количество обмена данными, что позволит сделать архитектуру Swarm еще более эффективной. Кроме этого, ученые ведут создание новых моделей программного обеспечения, которые подходят для выполнения на процессорах Swarm наилучшим образом.

Источник

оборудование LHCb

28 июня 2016 года, в ходе проведения очередных исследований на Большом Адронном Коллайдере, датчики эксперимента LHCb зарегистрировали факт появления трех новых экзотических частиц и четвертой подобной частицы, о существовании которой было известно ранее. Экзотическая природа этих частиц заключается в том, что они состоят из четырех кварков, двух кварков и двух антикварков, фундаментальных "кирпичиков", из которых состоит вся окружающая нас материя. Эти частицы, называемые тетракварками, были включены в широкую категорию экзотических частиц, а теоретическая интерпретация их природы является объектом дополнительных исследований.

Кварковая модель, разработанная в 1964 году физиками Марри Гелл-Ман (Murray Gell-Mann) и Джорджем Цвейгом (George Zweig), является на сегодняшний день самой точной и полной системой классификации адронов (сложных частиц), она является одной из составных частей Стандартной Модели физики элементарных частиц. В кварковой модели все частицы классифицируются по их кварковому "содержимому", к примеру, все адроны состоят из различных комбинаций пары кварк-антикварк (мезоны) или комбинаций трех кварков (барионы). Но в течение последнего десятилетия были получены доказательства существования частиц, состоящих более чем из трех кварков, к примеру, в 2009 году была найдена частица X (4140).

данные эксперимента

Однако, параметры частицы X (4140) не были точно определены даже после ее обнаружения, это удалось сделать несколько позже только ученым эксперимента LHCb, оборудование которого обеспечивает достаточно высокую точность измерений. Новые данные окажут большое влияние на область теоретической физики и позволяют исключить некоторые из предложенных теорий, касающихся природы этих экзотических частиц.

В то время, как ученым уже удавалось наблюдать появление тетракварка X (4140), то новым частицам X(4274), X(4500) и X(4700), имеющим большую массу, до последнего времени удавалось ускользать от внимания ученых. Но самым интересным является тот факт, что все эти четыре частицы имеют абсолютно одинаковое кварковое "наполнение", они отличаются друг от друга только внутренним строением, которое определяет их разницу в массе, энергии и в значениях квантовых параметров.

Новые частицы были "пойманы за руку" во время наблюдений за процессом распада B+ мезона на мезоны других типов. В ходе этого процесса появляется множество промежуточных частиц, а новые частицы были обнаружены благодаря совмещению набора данных, полученного в ходе первого периода работы коллайдера (2010-1012 г.) и данных, полученных в последнее время при работе коллайдера на новом уровне мощности.

Источник

Ученые сделали микроорганизмы реальными участниками игры "Pac-Man"

игра Pac-Man

Многие из наших читателей наверняка помнят одну из первых компьютерных игр 1980-х годов под названием "Pac-Man", которая по популярности не очень значительно уступала в свое время знаменитому "Тетрису". А ученые из Университетского колледжа юго-восточной Норвегии (University College of Southeast Norway) впервые перенесли сюжет игры "Pac-Man" в реальную жизнь. В заполненный жидкостью лабиринт, характерной для этой игры формы и размером не более одного миллиметра, они запустили группу микроорганизмов и наблюдали, как эти микроорганизмы упорно ищут друг друга.

Микроорганизмы, ставшие реальными участниками игры "Pac-Man" относятся к классу инфузорий (ciliates) и одноклеточных вида евглена (euglena), которые, изображая из себя Пак-Мана, стараются избежать многоклеточных организмов вида коловратки (rotifers), которые, в свою очередь, стараются их сожрать как в компьютерной игре. Исследователи добавили игре микроорганизмов большего сходства с компьютерной игрой, применив характерное синее освещение и световую индикацию происходящих событий.

Согласно Эрику Эндрю Джохэннессену (Erik Andrew Johannessen), профессору Отдела технологий микро- и наносистем (Department of micro- and nanosystem technology), такие сложности, связанные с изготовлением и использованием сложных микрожидкостных устройств, позволяют избавиться от некоторых проблем, с которыми ученые-микробиологи сталкиваются во время проведения экспериментов в обычной чашке Петри. В среде этой чашки микроорганизмы разных видов смешиваются друг с другом, а сама чашка Петри не позволяет использовать все возможности технологий микроскопии.

Более тонкие и плоские "микролабиринты" позволяют исследователям изучать поведение микроорганизмов в среде, более близкой к их естественной среде обитания, которая моделируется в виде микроскопических каналов и других элементов лабиринта.

Проект, в ходе которого ученые и устроили игру микроорганизмов в "Pac-Man", продолжается уже в течение одного года. А в ближайшем будущем группа профессора Джохэннессена планирует создать некто вроде цифровой системы, которая позволит с высокой точностью отслеживать передвижение каждого из микроорганизмов в лабиринте, что может быть использования для поиска объяснений некоторым особенностям их поведения.

Источник

Новая архитектура "Swarm" обеспечит повышение эффективности многоядерных процессоров

многоядерный процессор

В течение предыдущих десяти лет вычислительная мощность процессоров компьютеров повышалась в основном за счет увеличения количества вычислительных ядер, а не за счет изменений архитектуры и увеличения их тактовой частоты. Такой подход позволяет компьютерам и смартфонам быть более эффективными с точки зрения потребляемой энергии, однако, дело написания программ, которые используют все преимущества многоядерной архитектуры, требует использования некоторых тонкостей и хитростей. Swarm, новая многоядерная архитектура, разработанная специалистами Массачусетского технологического института, позволит решить проблему, связанную с программным обеспечением. Требуя, чтобы программисты внесли лишь незначительные поправки в исходный код программ, эта архитектура позволит получить в некоторых случаях 75-кратное ускорение работы программ.

Опытный образец 64-ядерного процессора Swarm, разработанный и созданный группой профессора Даниэля Санчеса (Prof. Daniel Sanchez), включает в себя специализированную схему, выполняющую автоматическую расстановку приоритетов выполняющихся задач, перекладывая это бремя с плеч программистов на плечи аппаратной части. А делается все это весьма эффективно и достаточно простым способом.

Написание программы, предназначенной для исполнения на многоядерных процессорах, походит на координирование работы многочисленной команды в рамках достаточно сложного проекта. Некоторые задачи могут быть выполнены только определенными членами команды, а те, которые могут выполняться всеми членами команды, должны быть равномерно распределены между всеми. В деле разработки программного обеспечения такое планирование является чрезвычайно сложной задачей, отнимающей много времени и существенно повышающей накладные расходы, которые приводят к снижению скорости работы программ. Поэтому распараллеливание программного обеспечения пока рентабельно только в рамках разработки больших программных комплексов, когда отдельные нити программы насчитывают более тысяч строк исходного кода.

Кроме этого, при создании параллельных программ разработчики все время сталкиваются с проблемой конфликтов доступа к одним и тем же данным со стороны различных параллельно работающих частей программы. Для решения этой проблемы используются специальные механизмы блокировки и синхронизации, позволяющие организовать очередь доступа к общедоступным данным.

Архитектура Swarm сама занимается всеми вышеописанными проблемами при помощи специальной схемы, своего рода диспетчера. Этот диспетчер позволяет быстро выстроить самую эффективную схему распределения приоритетов, которая позволяет выполнить с максимально возможной скоростью даже самую незначительную задачу. В результате этого программистам не требуется делать никаких дополнительных усилий, им необходимо лишь включить в состав своей программы несколько строчек кода и программа начнет выполняться в десятки раз быстрей.

"У архитектуры Swarm имеется несколько очевидных преимуществ перед обычными многоядерными архитектурами" - рассказывает профессор Санчес, - "Swarm поддерживает эффективное распараллеливание даже крошечных задач, состоящих всего из нескольких десятков инструкций. Это, в свою очередь, позволяет максимально эффективно использовать все аппаратные ресурсы многоядерных систем, ведь даже большие программы легко разделяются на множество независимых маленьких блоков".

"Кроме этого, Swarm поддерживает глобальное распределение приоритетов с учетом даже самых маленьких процессов и в этом заключается его главное отличие от обычных многоядерных систем".

Для проверки эффективности работы архитектуры Swarm профессор Санчес и его команда использовали шесть стандартных алгоритмов, исполненных в двух видах, в оптимизированном и неоптимизированном для параллельных вычислений. Неоптимизированный вариант, в который были включены участки кода для архитектуры Swarm, показал среднее 18-кратное превосходство перед просто оптимизированным вариантом. А превосходство неоптимизированного варианта с включением кода Swarm перед просто неоптимизированным вариантом составило 75 раз.

Исследователи уверены, что сложности разработки программного обеспечения для многоядерных процессоров служат тем тормозом, из-за которого производители процессоров сдерживают дальнейшее увеличение количества вычислительных ядер в процессорах. Архитектура Swarm позволит решить эту проблему и открыть путь новому поколению процессоров общего назначения, которые могут содержать десятки, сотни и даже тысячи ядер, ресурсы которых будут использоваться программным обеспечением с максимальной эффективностью.

А в настоящее время группа профессора Санчеса работает над методами, позволяющими уменьшить количество обмена данными, что позволит сделать архитектуру Swarm еще более эффективной. Кроме этого, ученые ведут создание новых моделей программного обеспечения, которые подходят для выполнения на процессорах Swarm наилучшим образом.

Источник

Новостной сайт E-News.su | E-News.pro. Используя материалы, размещайте обратную ссылку.

Оказать финансовую помощь сайту E-News.su | E-News.pro

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (не выделяйте 1 знак)