Новая подборка новостей мира науки и техники 15-04-2016

Российские ученые разработали безопасную квантовую коммуникационную систему дальнего действия

квантовые коммуникации

Область информационной безопасности становится все актуальней с каждым днем. Если немногим ранее этой области уделяли внимание только крупные компании, банки и государственные организации, то сейчас информационной безопасностью занимаются специалисты предприятий малого бизнеса и даже индивидуальные пользователи. Однако, используемые сейчас алгоритмы шифрования несовершенны, независимо от сложности и запутанности алгоритма, его взлом является лишь делом времени в случае успешного перехвата зашифрованных данных.

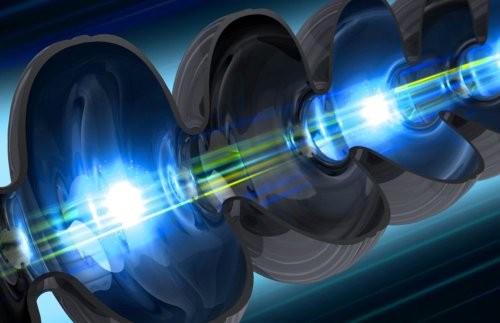

Кроме стандартных алгоритмов шифрования на свете существуют квантовые алгоритмы, которые защищают передаваемую информацию при помощи причудливых законов квантовой механики. Именно эти законы делают передачу данных неуязвимой для внешнего перехвата. Квантовая информация переносится при помощи отдельных фотонов света, она искажается и теряется безвозвратно в случае любой попытки ее перехвата. Поэтому обе передающие и принимающие стороны моментально будут поставлены в известность при попытке перехвата даже единственного бита информации.

Исследователи из Центра квантовой информатики Международного института фотоники и оптических информационных технологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), работавшие совместно с учеными из университета Хериот-Уотта (Heriot-Watt University) в Эдинбурге, разработали новый принцип эффективного получения и распределения квантовых битов, битов, несущих квантовую информацию. Созданная ими на основе этого коммуникационная система является первой российской системой, способной конкурировать с наилучшими зарубежными аналогами, ведь она позволяет передавать квантовую информацию по оптоволокну на расстояние до 250 километров.

"Для передачи квантовой информации мы используем так называемые боковые полосы частот" - рассказывает Артур Глейм, глава Квантового информационного центра ИТМО, - "Данный уникальный подход дает нам множество преимуществ, таких, как упрощение архитектуры аппаратных средств и большая пропускная способность квантового коммуникационного канала. С точки зрения скорости и дальности передачи наша система сопоставима с абсолютными рекордсменами среди имеющихся подобных зарубежных систем".

Для того, чтобы закодировать квантовую информацию, лазерный свет направляется в устройство, называемое электрооптическим фазовым модулятором. В этом модуляторе основная несущая частота, частота испускаемого лазером света, расщепляется на несколько различных фиксированных частот. Фотоны с отдельными частотами проходят через этапы квантовой обработки, и все это снова собирается в один луч, передаваемый по оптическому волокну. Практически такая же самая обработка выполняется и на втором конце оптического кабеля, только по относительному смещению фаз волн света с различными частотами производится декодирование содержащейся в свете квантовой информации, которая сейчас используется для передачи квантового ключа шифрования.

Созданные российскими учеными аппаратные средства квантовой коммуникационной системы обеспечивают высокую стабильность относительных фаз передаваемых оптических сигналов. "Все оптические сигналы, проходящие через волокно, подвергаются случайным искажениям" - рассказывает Олег Банник, один из исследователей, - "Но эти искажения всегда идентичны, их нетрудно выявить и компенсировать аппаратно на уровне демодулятора приемника".

Следует отметить, что аппаратные части новой системы обеспечивают одновременную передачу нескольких квантовых каналов по одному оптическому волокну, обеспечивают одновременную передачу в пределах одного волокна как квантовых каналов, так и обычных каналов. Более того, оборудование новой квантовой системы полностью совместимо с существующим коммуникационным оборудованием и для практического внедрения безопасных квантовых коммуникаций не потребуется прокладки новых оптических линий и других элементов инфраструктуры, тянущих за собой большие капиталовложения.

В настоящее время российские ученые перешли к реализации более масштабной идеи, к созданию квантовой коммуникационной системы, способной производить и распределять не только квантовые ключи шифрования, но и передавать в квантовом виде полезную информацию.

Источник

Самый мощный и быстрый в мире рентгеновский лазер получает кардинальный апгрейд

рентгеновский лазер

В природе существует множество вещей и явлений, которые мы не можем понять из-за того, что мы не имеем возможности их увидеть в реальном времени. Снимки отдельных атомов и молекул уже были получены какое-то время назад, уже были сделаны первые попытки проведения видеосъемки процессов, в том числе и движения электронов, протекающих во время химических реакций. Но для получения по-настоящему высококачественного научного материала требуются большие мощности за более короткие промежутки времени, чем то, что может обеспечить имеющееся сейчас научное оборудование.

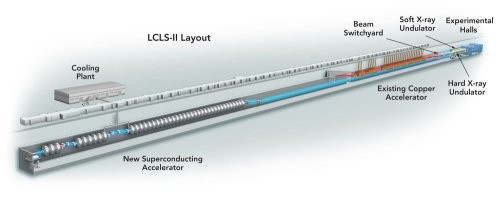

Одним из научных приборов, используемых для проведения скоростной съемки, является рентгеновский лазер LCLS (Linac Coherent Light Source), находящийся в распоряжении ученых Центра линейных ускорителей Стэнфордского университета (Stanford Linear Accelerator Center, SLAC). Этот лазер способен вырабатывать импульсы рентгеновского излучения с рекордным на сегодняшний день уровнем яркости и длительностью всего в несколько квадриллионных долей секунды. А в самом ближайшем времени этот лазер, суммарная длина которого превышает 3 километра (2 мили), получит кардинальный апгрейд, в результате которого он станет еще мощней и быстрей.

Стоимость проведения модернизации лазера оценивается в 1 миллиард долларов. План модернизации заключается в демонтаже около третьей части его оборудования и установке нового более современного оборудования. И после этого новый лазер, который получит название LCLS-II, станет в 8 тысяч раз быстрей и в 10 тысяч раз ярче.

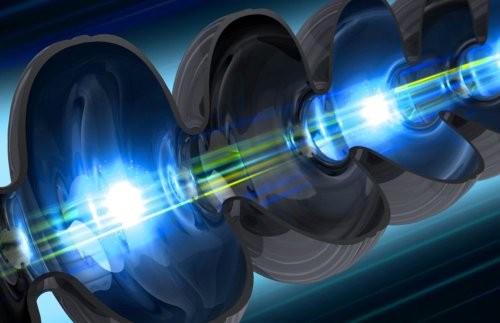

элемент ускорителя лазера

Нынешний лазер LCLS используется для изучения достаточно обыденных вещей, но с весьма необычной "точки зрения". Исследования процессов фотосинтеза на уровне отдельных атомов уже позволили поднять эффективность солнечных батарей, а снимки химических связей между атомами водорода и кислорода в молекуле воды используются в разработке новых типов катализаторов для процесса расщепления и получения водорода, который является перспективным типом экологически чистого топлива.

Лазер LCLS работает, фокусируя тераватты излучения рентгеновского диапазона, сжатые в очень короткий импульс, на очень маленькой точке пространства. Длительность импульсов, как уже упоминалось выше, измеряется фемтосекундами, квадриллионными долями секунды. Существующая энергетическая система позволяет сейчас лазеру LCLS генерировать сверхкороткие импульсы с частотой 120 импульсов в секунду. После модернизации лазер LCLS-II будет способен генерировать порядка миллиона импульсов в секунду, потребляя такое же количество энергии, как и прежде. Несмотря на то, что импульсы будут вырабатываться гораздо чаще, они будут намного короче, чем раньше и их энергия будет ниже, чем энергия импульсов лазера LCLS. И, для того, чтобы понять какими энергиями оперирует лазер LCLS, следует отметить, что сейчас энергия одного импульса эквивалентна энергии, заключенной в одной чашке горячего кофе.

Новый лазер LCLS-II будет использоваться для исследований, в которых не требуется большой энергии, но которые сильно зависят от времени наблюдения. Если ученым требуется определить с точностью до фемтосекунд время образования связей между атомами, то это уже можно будет сделать при помощи лазера LCLS-II. Но если ученым потребуются исследования более плотных материалов и органических веществ, то им придется вернуться к лазеру LCLS-I, который более медленный, но более ярок.

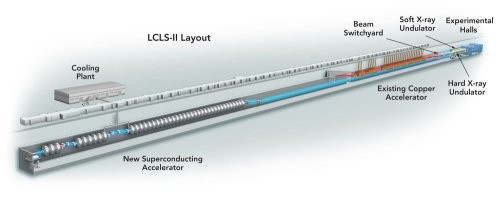

структура лазера LCLS-II

Главным компонентов будущего апгрейда является сверхпроводящий ускоритель. Сейчас большая часть токопроводящих узлов этого устройства изготовлена из меди. А в новом ускорителе медь будет заменена на сплав, содержащий ниобий. Когда этот сплав будет охлажден до криогенной температуры, он будет иметь практически нулевое сопротивление, позволяя электрическому заряду распространяться быстрее, с меньшими потерями по всей длине проводника.

Несмотря на изменения, новая система будет работать точно так же, как и старая. Электроны будут разгоняться почти до скорости света и направляться в промежуток между сильными магнитами. Магнитное поле будет тормозить высокоэнергетические электроны, которые сбрасывают излишки энергии в виде потока когерентного и монохроматического рентгеновского излучения.

Процесс модернизации лазера LCLS финансируется американским Министерством энергетики. Согласно планам, лазер LCLS-II вступит в строй в 2020 году, но существующий лазер LCLS будет продолжать функционировать за исключением 6-месячного периода в 2017 году и 12-месячного периода в 2018-2019 годах.

Источник

Ученые создали модель процесса возникновения первых во Вселенной сверхмассивных черных дыр

математическая модель процесса

Одними из самых ярких объектов в изученной учеными части Вселенной являются квазары, ореолы из нагретой до высокой температуры материи, окружающей черные дыры, масса которых превышает массу Солнца в миллиарды раз. У ученых имеется несколько теорий касательно процессов возникновения и формирования сверхмассивных черных дыр, но в этих теориях остается ряд нераскрытых вопросов, имеющих отношение к процессам формирования черных дыр в ранние моменты существования Вселенной. Некоторые ответы на эти вопросы были получены учеными из университета Осаки и университета Кентукки, которые создали математическую модель, описывающую формирование сверхмассивных черных дыр в период спустя 700 миллионов лет с момента Большого Взрыва.

"Ранняя Вселенная была заполнена плотной, горячей и однородной плазмой" - пишут исследователи, - "Расширяясь, Вселенная охлаждалась и в ней начали формироваться неоднородности, скопления материи, обладающие гравитацией, которая притягивала другую материю. Эти неоднородности стали зародышами первых звезд и подобные процессы немного позже привели к возникновению и росту других больших объектов - сверхмассивных черных дыр".

До недавнего времени большинство ученых считало, что массивные черные дыры могут возникать лишь в результате "краха" первых звезд определенного типа. Однако, исследования, проведенные различными группами ученых, в результате которых на свет появились описывающие процессы математические модели, показали, что в результате взрывов первых звезд на свет могли появиться лишь небольшие черные дыры. Модель, разработанная японскими учеными, демонстрирует иную ситуацию, в которой сверхмассивные черные дыры порождаются сразу из облаков газа, попавших в гравитационные потенциальные ямы, созданные скоплениями темной материи, невидимой материи, на долю которой сейчас приходится около 85 процентов от всего количества материи во Вселенной.

Моделирование динамики огромных газовых облаков является чрезвычайно сложным делом, требующим значительных вычислительных ресурсов. Для упрощения всего этого ученые использовали некоторые числовые уловки, в том числе и разбивку модели на "трехмерные пиксели", каждому из которых соответствует какой-то объем пространства.

"Несмотря на то, что у нас имелся доступ к чрезвычайно мощным суперкомпьютерам университета Осаки и Национальной астрономической обсерватории, мы не имели возможность моделировать каждую отдельную частицу газового облака" - объясняют исследователи, - "Вместо этого наша модель состоит из "объемных" частиц, количество которых увеличивалось по мере продвижения процесса. Это позволило нам охватить моделированием более длинный временной промежуток".

Расчеты созданной модели показали некоторые удивительные вещи. Оказывается, что число неоднородностей распределения материи, "зародышей" звезд и черных дыр в ранней Вселенной, не увеличивалось большими темпами. Вместо этого, один из "зародышей", находящихся в центральной части моделируемого пространства, достаточно быстро, за 2 миллиона лет, набрал массу, эквивалентную 2 миллионам масс Солнца. И гравитационных сил этой массы материи вполне достаточно для начала формирования не только звезды, но и сверхмассивной черной дыры. Кроме этого, вокруг зародыша сверхмассивной черной дыры в недрах модели сформировались два независимых диска из материи, явление, которое никогда не наблюдалось ни в других моделях, ни в реальной Вселенной.

Следует отметить, что данная группа ученых из университета Осаки является далеко не новичками в деле моделирования астрофизических объектов и процессов. Предыдущая модель, составленная этими учеными, описывает процесс роста массивных галактик во время, которое охватывается и новой моделью формирования черных дыр.

"Нам нравится постоянно отодвигать границы того, как далеко назад во времени мы можем видеть происходившие во Вселенной процессы" - рассказывают исследователи, - "И мы надеемся, что наши математические модели будут подтверждены реальными данными, собранными новым телескопом James Webb Space Telescope, который будет запущен в 2018 году и который сможет заглянуть назад по времени дальше, чем любой другой астрономический инструмент".

Источник

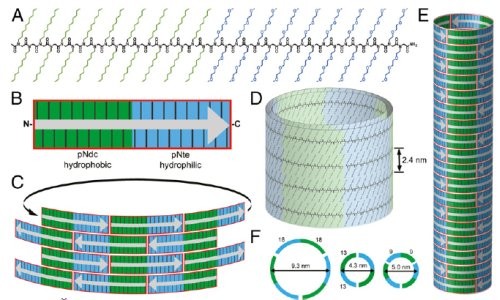

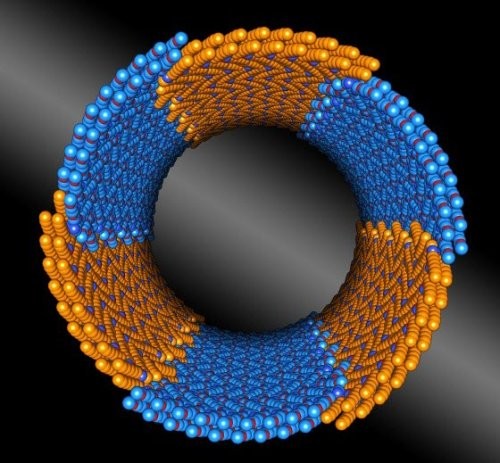

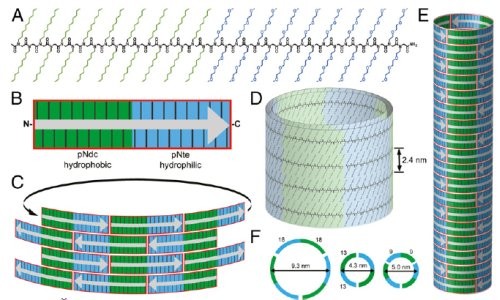

Ученые разработали процесс прецизионного производства полимерных нанотрубок

структура полимерной нанотрубки

Разработка процесса, позволяющего производить большое количество наноструктур, таких как нанотрубки, с идентичными параметрами, является достаточно сложным делом, требующим чрезвычайно высокой точности поддержания всех параметров процесса. В течение нескольких последних лет ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли изучали различные виды полимеров, относящихся к классу пептидов, и наконец им удалось обнаружить целое семейство синтетических полимеров, которые, будучи помещенными в воду, самостоятельно формируют прозрачные полые нанотрубки, диаметром в 100 нанометров и такой же длины.

"Создание однородных структур в больших количествах является "камнем преткновения" современных нанотехнологий" - рассказывает Рон Цукерман (Ron Zuckermann), ученый из лаборатории Лоуренса, - "Производство большого количества нанотрубок, диаметр и длину которых можно определять на этапе производства, может привести к появлению совершенно новых технологий фильтрации и опреснения воды, к примеру".

Исследователи были сосредоточены на изучении особого вида пептидов, носящего название diblock copolypeptoid. Эти органические вещества имеют тенденцию хорошо связываться с ионами лития и поэтому на их основе могут быть созданы новые составы электролита для аккумуляторных батарей. Проводя исследования в этом направлении, ученые обнаружили, что в водном растворе определенных типов пептидов спонтанно формируются полимерные нанотрубки.

схема формирования нанотрубок

Пока ученым еще неизвестны все тонкости процесса, в результате которого в растворе формируется очень большое количество абсолютно идентичных наноструктур. Дальнейшие исследования в данном направлении позволят выяснить все тонкости, что даст ученым в руки "рычаги управлении", при помощи которых можно будет управлять диаметром, длиной и химическим составом производимых нанотрубок путем изменения некоторых параметров. Но уже сейчас учеными известно, что полимерные нанотрубки самособираются в растворе без присутствия различных нано-помощников, таких, как электростатические взаимодействия или молекулярные сети с водородными связями.

"Мы не ожидали, что достаточно сложные наноструктуры можно собрать без помощи дополнительных "костылей", которые делают традиционные методы производства чрезвычайно дорогими" - рассказывает Рон Цукерман, - "Нам уже удалось выяснить, что химические взаимодействия, которые скрепляют части нанотрубок, достаточно просты. И самым интересным является то, что нанотрубки формируются только в присутствии двух пептидов, гидрофобных, отталкивающих воду, и гидрофильных. Химические свойства этих пептидов кардинально отличны, и, по всей видимости, именно это является "двигателем" процесса формирования нанотрубок".

В своих дальнейших исследования ученые продолжат эксперименты с другими видами пептидов и это, как они надеются, даст им в руки возможность управления характеристиками создаваемых нанотрубок и возможности сборки наноструктур другой формы и размеров.

Источник

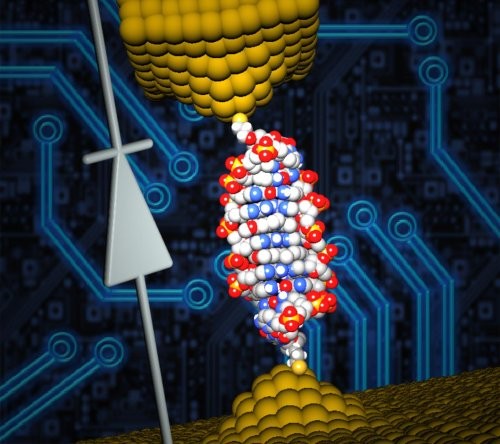

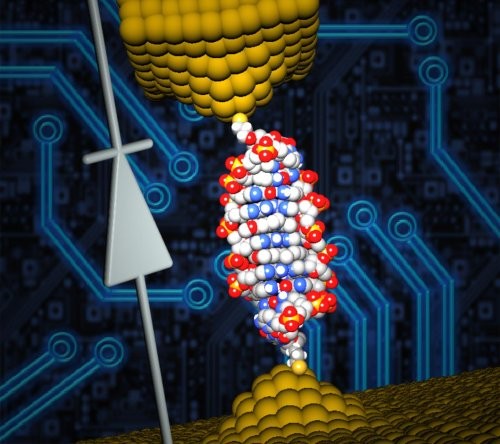

Создан самый маленький в мире диод, состоящий из короткой цепочки молекулы ДНК

диод из молекулы ДНК

Ученые из университета Джорджии (University of Georgia), США, и университета Бен-Гуриона (Ben-Gurion University), Израиль, продемонстрировали в очередной раз, что наноразмерные электронные компоненты могут быть изготовлены из цепочек молекул ДНК. Дальнейшее развитие данного направления, направления так называемой молекулярной электроники, может, в конечном счете, привести к появлению сверхминиатюрных электронных устройств, обладающих широким набором функций и отличающихся очень низким уровнем потребления энергии.

"Предсказуемость параметров молекул ДНК, их разнообразие и возможность программирования структуры делают этот материал основным кандидатом на его использование в молекулярных электронных устройствах" - пишут исследователи, - "И эти молекулярные устройства по ряду параметров будут достаточно сильно отличаться в лучшую сторону относительно элементов современной кремниевой электроники".

То, что создали ученые из цепочки молекулы ДНК, является молекулярным аналогом диода. Диоды - это одни из основных электронных полупроводниковых компонентов, которые позволяют электрическому току течь в одном направлении и не пропускают его в обратном направлении. Именно диоды используются в качестве детекторов высокочастотных радиосигналов, они являются основой выпрямителей, преобразующих переменный ток в постоянный.

Создавая молекулярный диод, исследователи взяли короткую цепочку, состоящую из 11 пар оснований, вырезанную из более длинной молекулы синтетической ДНК. Эта короткая цепочка была помещена внутрь крошечного устройства, размером в несколько нанометров. И завершающим этапом стало внедрение молекулы вещества коралина (coralyne) в молекулу ДНК. Исследователи путем измерений выяснили, что электрический ток, протекающий по молекуле ДНК в одну строну, в 15 раз больше, чем ток, протекающий в обратном направлении. И такая особенность поведения характерна только для одного электронного прибора - диода.

"Данное открытие несколько парадоксально, ведь молекулярная структура устройства с визуальной точки зрения осталась симметричной даже после внедрения в нее молекулы коралина" - пишут исследователи. Ответ на эту загадку дала математическая модель, разработанная исследователями из университета Бен-Гуриона, она показала, что полупроводниковые свойства молекулы возникают в результате появления напряжения смещения, вызванного искажениями пространственной симметрии молекулы ДНК после внедрения в нее чужеродной молекулы.

"Используя специально спроектированные последовательности ДНК и молекулы других органических соединений, мы сможем создавать молекулярные базовые электронные компоненты, размеры которых в 1000 раз меньше, чем размеры их кремниевых аналогов. А в самом ближайшем будущем мы будем работать над созданием других видов молекулярных электронных компонентов, над улучшением характеристик уже созданных и будем пытаться создавать из этих компонентов первые несложные электронные схемы".

Источник

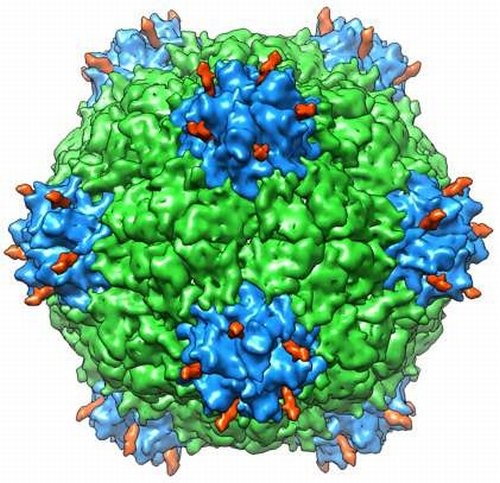

Ученые превратили вирусы в средство доставки лекарственных препаратов

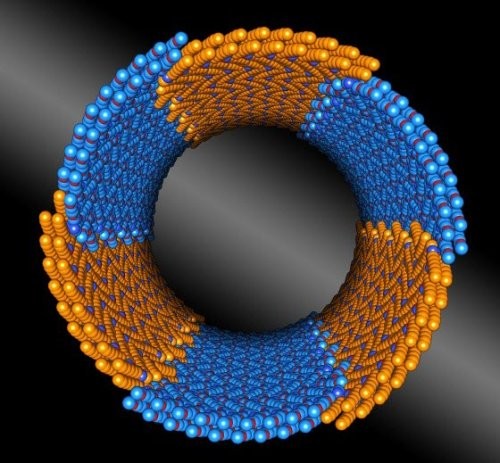

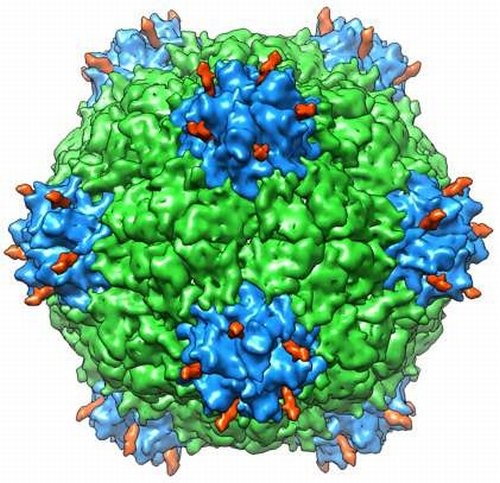

вирусная частица eVLP

Вирусные инфекции - это не всегда плохо. Способности некоторых модифицированных вирусов позволяют ученым использовать инфекцию с пользой для организма человека, к примеру, для доставки молекул сильнодействующих лекарственных препаратов непосредственно к месту их применения. Одним из таких "полезных" вирусов является вирус типа cowpea mosaic virus (CPMV), обычно поражающий клетки растительного происхождения. Незначительные изменения структуры этого вируса позволяют использовать его для диагностики наличия злокачественных опухолей и для доставки средств химиотерапии к раковым клеткам непосредственно, не подвергая пагубному воздействию этих препаратов остальной части организма пациента.

Успехов в превращении вируса CPMV в полезный инструмент удалось добиться ученым из Научно-исследовательского института Скриппса (The Scripps Research Institute, TSRI). Вирусы CPMV, лишенные патогенной составляющей, являются предметом повышенного интереса со стороны ученых из-за того, что у них имеется около 300 мест на внешней и внутренней поверхности, куда можно прикрепить молекулы "полезного груза". Поскольку вирус CPMV поражает только растительные клетки, он абсолютно безопасен для людей, а для устранения даже самого незначительного отрицательного влияния на организм человека ученые создали "пустой", лишенный любого собственного генетического материала вариант вируса CPMV, получивший название eVLP (empty virus-like particle).

"eVLP - это уже больше не вирус, это является пустой белковой капсулой" - рассказывает Виджей Редди (Vijay Reddy), один из ведущих исследователей.

Одной из проблем, с которой столкнулись исследователи, создавая безопасный вирус eVLP, было определение сохранности исходной вирусной структуры CPMV после удаления части вирусного генома. Ученые использовали для этого технологию съемки, называемую рентгеновской кристаллографией, позволяющей получить изображение вируса с достаточно высокой разрешающей способностью. Полученные снимки показали, что структура вирусных частиц eVLP весьма подобна структуре оригинальных частиц CPMV, что должно определять схожесть параметров и функций этих частиц.

Новые исследования, в которых были получены высококачественные изображения, показало множество особенностей частиц eVLP. Ученые заметили три места "раскола", где аминокислоты белкового тела вирусной частицы соединились не так, как у оригинального вируса. Отметим, что в ходе предыдущих исследований ученым удалось идентифицировать только одно такое место. Обладая информацией о положении мест "раскола", ученые будут стараться размещать молекулы "полезного груза" на поверхности частицы так, чтобы они не связывались с оставшимися в активном состоянии аминокислотами.

Эти новые исследования пока еще не имеют практической ценности сами по себе, т.е. их результаты пока еще нельзя использовать в практических целях. Но на основе полученных результатов в будущем могут быть созданы индивидуальные вакцины, предназначенные для конкретного пациента, и новые методы "молекулярной терапии".

Источник

квантовые коммуникации

Область информационной безопасности становится все актуальней с каждым днем. Если немногим ранее этой области уделяли внимание только крупные компании, банки и государственные организации, то сейчас информационной безопасностью занимаются специалисты предприятий малого бизнеса и даже индивидуальные пользователи. Однако, используемые сейчас алгоритмы шифрования несовершенны, независимо от сложности и запутанности алгоритма, его взлом является лишь делом времени в случае успешного перехвата зашифрованных данных.

Кроме стандартных алгоритмов шифрования на свете существуют квантовые алгоритмы, которые защищают передаваемую информацию при помощи причудливых законов квантовой механики. Именно эти законы делают передачу данных неуязвимой для внешнего перехвата. Квантовая информация переносится при помощи отдельных фотонов света, она искажается и теряется безвозвратно в случае любой попытки ее перехвата. Поэтому обе передающие и принимающие стороны моментально будут поставлены в известность при попытке перехвата даже единственного бита информации.

Исследователи из Центра квантовой информатики Международного института фотоники и оптических информационных технологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), работавшие совместно с учеными из университета Хериот-Уотта (Heriot-Watt University) в Эдинбурге, разработали новый принцип эффективного получения и распределения квантовых битов, битов, несущих квантовую информацию. Созданная ими на основе этого коммуникационная система является первой российской системой, способной конкурировать с наилучшими зарубежными аналогами, ведь она позволяет передавать квантовую информацию по оптоволокну на расстояние до 250 километров.

"Для передачи квантовой информации мы используем так называемые боковые полосы частот" - рассказывает Артур Глейм, глава Квантового информационного центра ИТМО, - "Данный уникальный подход дает нам множество преимуществ, таких, как упрощение архитектуры аппаратных средств и большая пропускная способность квантового коммуникационного канала. С точки зрения скорости и дальности передачи наша система сопоставима с абсолютными рекордсменами среди имеющихся подобных зарубежных систем".

Для того, чтобы закодировать квантовую информацию, лазерный свет направляется в устройство, называемое электрооптическим фазовым модулятором. В этом модуляторе основная несущая частота, частота испускаемого лазером света, расщепляется на несколько различных фиксированных частот. Фотоны с отдельными частотами проходят через этапы квантовой обработки, и все это снова собирается в один луч, передаваемый по оптическому волокну. Практически такая же самая обработка выполняется и на втором конце оптического кабеля, только по относительному смещению фаз волн света с различными частотами производится декодирование содержащейся в свете квантовой информации, которая сейчас используется для передачи квантового ключа шифрования.

Созданные российскими учеными аппаратные средства квантовой коммуникационной системы обеспечивают высокую стабильность относительных фаз передаваемых оптических сигналов. "Все оптические сигналы, проходящие через волокно, подвергаются случайным искажениям" - рассказывает Олег Банник, один из исследователей, - "Но эти искажения всегда идентичны, их нетрудно выявить и компенсировать аппаратно на уровне демодулятора приемника".

Следует отметить, что аппаратные части новой системы обеспечивают одновременную передачу нескольких квантовых каналов по одному оптическому волокну, обеспечивают одновременную передачу в пределах одного волокна как квантовых каналов, так и обычных каналов. Более того, оборудование новой квантовой системы полностью совместимо с существующим коммуникационным оборудованием и для практического внедрения безопасных квантовых коммуникаций не потребуется прокладки новых оптических линий и других элементов инфраструктуры, тянущих за собой большие капиталовложения.

В настоящее время российские ученые перешли к реализации более масштабной идеи, к созданию квантовой коммуникационной системы, способной производить и распределять не только квантовые ключи шифрования, но и передавать в квантовом виде полезную информацию.

Источник

Самый мощный и быстрый в мире рентгеновский лазер получает кардинальный апгрейд

рентгеновский лазер

В природе существует множество вещей и явлений, которые мы не можем понять из-за того, что мы не имеем возможности их увидеть в реальном времени. Снимки отдельных атомов и молекул уже были получены какое-то время назад, уже были сделаны первые попытки проведения видеосъемки процессов, в том числе и движения электронов, протекающих во время химических реакций. Но для получения по-настоящему высококачественного научного материала требуются большие мощности за более короткие промежутки времени, чем то, что может обеспечить имеющееся сейчас научное оборудование.

Одним из научных приборов, используемых для проведения скоростной съемки, является рентгеновский лазер LCLS (Linac Coherent Light Source), находящийся в распоряжении ученых Центра линейных ускорителей Стэнфордского университета (Stanford Linear Accelerator Center, SLAC). Этот лазер способен вырабатывать импульсы рентгеновского излучения с рекордным на сегодняшний день уровнем яркости и длительностью всего в несколько квадриллионных долей секунды. А в самом ближайшем времени этот лазер, суммарная длина которого превышает 3 километра (2 мили), получит кардинальный апгрейд, в результате которого он станет еще мощней и быстрей.

Стоимость проведения модернизации лазера оценивается в 1 миллиард долларов. План модернизации заключается в демонтаже около третьей части его оборудования и установке нового более современного оборудования. И после этого новый лазер, который получит название LCLS-II, станет в 8 тысяч раз быстрей и в 10 тысяч раз ярче.

элемент ускорителя лазера

Нынешний лазер LCLS используется для изучения достаточно обыденных вещей, но с весьма необычной "точки зрения". Исследования процессов фотосинтеза на уровне отдельных атомов уже позволили поднять эффективность солнечных батарей, а снимки химических связей между атомами водорода и кислорода в молекуле воды используются в разработке новых типов катализаторов для процесса расщепления и получения водорода, который является перспективным типом экологически чистого топлива.

Лазер LCLS работает, фокусируя тераватты излучения рентгеновского диапазона, сжатые в очень короткий импульс, на очень маленькой точке пространства. Длительность импульсов, как уже упоминалось выше, измеряется фемтосекундами, квадриллионными долями секунды. Существующая энергетическая система позволяет сейчас лазеру LCLS генерировать сверхкороткие импульсы с частотой 120 импульсов в секунду. После модернизации лазер LCLS-II будет способен генерировать порядка миллиона импульсов в секунду, потребляя такое же количество энергии, как и прежде. Несмотря на то, что импульсы будут вырабатываться гораздо чаще, они будут намного короче, чем раньше и их энергия будет ниже, чем энергия импульсов лазера LCLS. И, для того, чтобы понять какими энергиями оперирует лазер LCLS, следует отметить, что сейчас энергия одного импульса эквивалентна энергии, заключенной в одной чашке горячего кофе.

Новый лазер LCLS-II будет использоваться для исследований, в которых не требуется большой энергии, но которые сильно зависят от времени наблюдения. Если ученым требуется определить с точностью до фемтосекунд время образования связей между атомами, то это уже можно будет сделать при помощи лазера LCLS-II. Но если ученым потребуются исследования более плотных материалов и органических веществ, то им придется вернуться к лазеру LCLS-I, который более медленный, но более ярок.

структура лазера LCLS-II

Главным компонентов будущего апгрейда является сверхпроводящий ускоритель. Сейчас большая часть токопроводящих узлов этого устройства изготовлена из меди. А в новом ускорителе медь будет заменена на сплав, содержащий ниобий. Когда этот сплав будет охлажден до криогенной температуры, он будет иметь практически нулевое сопротивление, позволяя электрическому заряду распространяться быстрее, с меньшими потерями по всей длине проводника.

Несмотря на изменения, новая система будет работать точно так же, как и старая. Электроны будут разгоняться почти до скорости света и направляться в промежуток между сильными магнитами. Магнитное поле будет тормозить высокоэнергетические электроны, которые сбрасывают излишки энергии в виде потока когерентного и монохроматического рентгеновского излучения.

Процесс модернизации лазера LCLS финансируется американским Министерством энергетики. Согласно планам, лазер LCLS-II вступит в строй в 2020 году, но существующий лазер LCLS будет продолжать функционировать за исключением 6-месячного периода в 2017 году и 12-месячного периода в 2018-2019 годах.

Источник

Ученые создали модель процесса возникновения первых во Вселенной сверхмассивных черных дыр

математическая модель процесса

Одними из самых ярких объектов в изученной учеными части Вселенной являются квазары, ореолы из нагретой до высокой температуры материи, окружающей черные дыры, масса которых превышает массу Солнца в миллиарды раз. У ученых имеется несколько теорий касательно процессов возникновения и формирования сверхмассивных черных дыр, но в этих теориях остается ряд нераскрытых вопросов, имеющих отношение к процессам формирования черных дыр в ранние моменты существования Вселенной. Некоторые ответы на эти вопросы были получены учеными из университета Осаки и университета Кентукки, которые создали математическую модель, описывающую формирование сверхмассивных черных дыр в период спустя 700 миллионов лет с момента Большого Взрыва.

"Ранняя Вселенная была заполнена плотной, горячей и однородной плазмой" - пишут исследователи, - "Расширяясь, Вселенная охлаждалась и в ней начали формироваться неоднородности, скопления материи, обладающие гравитацией, которая притягивала другую материю. Эти неоднородности стали зародышами первых звезд и подобные процессы немного позже привели к возникновению и росту других больших объектов - сверхмассивных черных дыр".

До недавнего времени большинство ученых считало, что массивные черные дыры могут возникать лишь в результате "краха" первых звезд определенного типа. Однако, исследования, проведенные различными группами ученых, в результате которых на свет появились описывающие процессы математические модели, показали, что в результате взрывов первых звезд на свет могли появиться лишь небольшие черные дыры. Модель, разработанная японскими учеными, демонстрирует иную ситуацию, в которой сверхмассивные черные дыры порождаются сразу из облаков газа, попавших в гравитационные потенциальные ямы, созданные скоплениями темной материи, невидимой материи, на долю которой сейчас приходится около 85 процентов от всего количества материи во Вселенной.

Моделирование динамики огромных газовых облаков является чрезвычайно сложным делом, требующим значительных вычислительных ресурсов. Для упрощения всего этого ученые использовали некоторые числовые уловки, в том числе и разбивку модели на "трехмерные пиксели", каждому из которых соответствует какой-то объем пространства.

"Несмотря на то, что у нас имелся доступ к чрезвычайно мощным суперкомпьютерам университета Осаки и Национальной астрономической обсерватории, мы не имели возможность моделировать каждую отдельную частицу газового облака" - объясняют исследователи, - "Вместо этого наша модель состоит из "объемных" частиц, количество которых увеличивалось по мере продвижения процесса. Это позволило нам охватить моделированием более длинный временной промежуток".

Расчеты созданной модели показали некоторые удивительные вещи. Оказывается, что число неоднородностей распределения материи, "зародышей" звезд и черных дыр в ранней Вселенной, не увеличивалось большими темпами. Вместо этого, один из "зародышей", находящихся в центральной части моделируемого пространства, достаточно быстро, за 2 миллиона лет, набрал массу, эквивалентную 2 миллионам масс Солнца. И гравитационных сил этой массы материи вполне достаточно для начала формирования не только звезды, но и сверхмассивной черной дыры. Кроме этого, вокруг зародыша сверхмассивной черной дыры в недрах модели сформировались два независимых диска из материи, явление, которое никогда не наблюдалось ни в других моделях, ни в реальной Вселенной.

Следует отметить, что данная группа ученых из университета Осаки является далеко не новичками в деле моделирования астрофизических объектов и процессов. Предыдущая модель, составленная этими учеными, описывает процесс роста массивных галактик во время, которое охватывается и новой моделью формирования черных дыр.

"Нам нравится постоянно отодвигать границы того, как далеко назад во времени мы можем видеть происходившие во Вселенной процессы" - рассказывают исследователи, - "И мы надеемся, что наши математические модели будут подтверждены реальными данными, собранными новым телескопом James Webb Space Telescope, который будет запущен в 2018 году и который сможет заглянуть назад по времени дальше, чем любой другой астрономический инструмент".

Источник

Ученые разработали процесс прецизионного производства полимерных нанотрубок

структура полимерной нанотрубки

Разработка процесса, позволяющего производить большое количество наноструктур, таких как нанотрубки, с идентичными параметрами, является достаточно сложным делом, требующим чрезвычайно высокой точности поддержания всех параметров процесса. В течение нескольких последних лет ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли изучали различные виды полимеров, относящихся к классу пептидов, и наконец им удалось обнаружить целое семейство синтетических полимеров, которые, будучи помещенными в воду, самостоятельно формируют прозрачные полые нанотрубки, диаметром в 100 нанометров и такой же длины.

"Создание однородных структур в больших количествах является "камнем преткновения" современных нанотехнологий" - рассказывает Рон Цукерман (Ron Zuckermann), ученый из лаборатории Лоуренса, - "Производство большого количества нанотрубок, диаметр и длину которых можно определять на этапе производства, может привести к появлению совершенно новых технологий фильтрации и опреснения воды, к примеру".

Исследователи были сосредоточены на изучении особого вида пептидов, носящего название diblock copolypeptoid. Эти органические вещества имеют тенденцию хорошо связываться с ионами лития и поэтому на их основе могут быть созданы новые составы электролита для аккумуляторных батарей. Проводя исследования в этом направлении, ученые обнаружили, что в водном растворе определенных типов пептидов спонтанно формируются полимерные нанотрубки.

схема формирования нанотрубок

Пока ученым еще неизвестны все тонкости процесса, в результате которого в растворе формируется очень большое количество абсолютно идентичных наноструктур. Дальнейшие исследования в данном направлении позволят выяснить все тонкости, что даст ученым в руки "рычаги управлении", при помощи которых можно будет управлять диаметром, длиной и химическим составом производимых нанотрубок путем изменения некоторых параметров. Но уже сейчас учеными известно, что полимерные нанотрубки самособираются в растворе без присутствия различных нано-помощников, таких, как электростатические взаимодействия или молекулярные сети с водородными связями.

"Мы не ожидали, что достаточно сложные наноструктуры можно собрать без помощи дополнительных "костылей", которые делают традиционные методы производства чрезвычайно дорогими" - рассказывает Рон Цукерман, - "Нам уже удалось выяснить, что химические взаимодействия, которые скрепляют части нанотрубок, достаточно просты. И самым интересным является то, что нанотрубки формируются только в присутствии двух пептидов, гидрофобных, отталкивающих воду, и гидрофильных. Химические свойства этих пептидов кардинально отличны, и, по всей видимости, именно это является "двигателем" процесса формирования нанотрубок".

В своих дальнейших исследования ученые продолжат эксперименты с другими видами пептидов и это, как они надеются, даст им в руки возможность управления характеристиками создаваемых нанотрубок и возможности сборки наноструктур другой формы и размеров.

Источник

Создан самый маленький в мире диод, состоящий из короткой цепочки молекулы ДНК

диод из молекулы ДНК

Ученые из университета Джорджии (University of Georgia), США, и университета Бен-Гуриона (Ben-Gurion University), Израиль, продемонстрировали в очередной раз, что наноразмерные электронные компоненты могут быть изготовлены из цепочек молекул ДНК. Дальнейшее развитие данного направления, направления так называемой молекулярной электроники, может, в конечном счете, привести к появлению сверхминиатюрных электронных устройств, обладающих широким набором функций и отличающихся очень низким уровнем потребления энергии.

"Предсказуемость параметров молекул ДНК, их разнообразие и возможность программирования структуры делают этот материал основным кандидатом на его использование в молекулярных электронных устройствах" - пишут исследователи, - "И эти молекулярные устройства по ряду параметров будут достаточно сильно отличаться в лучшую сторону относительно элементов современной кремниевой электроники".

То, что создали ученые из цепочки молекулы ДНК, является молекулярным аналогом диода. Диоды - это одни из основных электронных полупроводниковых компонентов, которые позволяют электрическому току течь в одном направлении и не пропускают его в обратном направлении. Именно диоды используются в качестве детекторов высокочастотных радиосигналов, они являются основой выпрямителей, преобразующих переменный ток в постоянный.

Создавая молекулярный диод, исследователи взяли короткую цепочку, состоящую из 11 пар оснований, вырезанную из более длинной молекулы синтетической ДНК. Эта короткая цепочка была помещена внутрь крошечного устройства, размером в несколько нанометров. И завершающим этапом стало внедрение молекулы вещества коралина (coralyne) в молекулу ДНК. Исследователи путем измерений выяснили, что электрический ток, протекающий по молекуле ДНК в одну строну, в 15 раз больше, чем ток, протекающий в обратном направлении. И такая особенность поведения характерна только для одного электронного прибора - диода.

"Данное открытие несколько парадоксально, ведь молекулярная структура устройства с визуальной точки зрения осталась симметричной даже после внедрения в нее молекулы коралина" - пишут исследователи. Ответ на эту загадку дала математическая модель, разработанная исследователями из университета Бен-Гуриона, она показала, что полупроводниковые свойства молекулы возникают в результате появления напряжения смещения, вызванного искажениями пространственной симметрии молекулы ДНК после внедрения в нее чужеродной молекулы.

"Используя специально спроектированные последовательности ДНК и молекулы других органических соединений, мы сможем создавать молекулярные базовые электронные компоненты, размеры которых в 1000 раз меньше, чем размеры их кремниевых аналогов. А в самом ближайшем будущем мы будем работать над созданием других видов молекулярных электронных компонентов, над улучшением характеристик уже созданных и будем пытаться создавать из этих компонентов первые несложные электронные схемы".

Источник

Ученые превратили вирусы в средство доставки лекарственных препаратов

вирусная частица eVLP

Вирусные инфекции - это не всегда плохо. Способности некоторых модифицированных вирусов позволяют ученым использовать инфекцию с пользой для организма человека, к примеру, для доставки молекул сильнодействующих лекарственных препаратов непосредственно к месту их применения. Одним из таких "полезных" вирусов является вирус типа cowpea mosaic virus (CPMV), обычно поражающий клетки растительного происхождения. Незначительные изменения структуры этого вируса позволяют использовать его для диагностики наличия злокачественных опухолей и для доставки средств химиотерапии к раковым клеткам непосредственно, не подвергая пагубному воздействию этих препаратов остальной части организма пациента.

Успехов в превращении вируса CPMV в полезный инструмент удалось добиться ученым из Научно-исследовательского института Скриппса (The Scripps Research Institute, TSRI). Вирусы CPMV, лишенные патогенной составляющей, являются предметом повышенного интереса со стороны ученых из-за того, что у них имеется около 300 мест на внешней и внутренней поверхности, куда можно прикрепить молекулы "полезного груза". Поскольку вирус CPMV поражает только растительные клетки, он абсолютно безопасен для людей, а для устранения даже самого незначительного отрицательного влияния на организм человека ученые создали "пустой", лишенный любого собственного генетического материала вариант вируса CPMV, получивший название eVLP (empty virus-like particle).

"eVLP - это уже больше не вирус, это является пустой белковой капсулой" - рассказывает Виджей Редди (Vijay Reddy), один из ведущих исследователей.

Одной из проблем, с которой столкнулись исследователи, создавая безопасный вирус eVLP, было определение сохранности исходной вирусной структуры CPMV после удаления части вирусного генома. Ученые использовали для этого технологию съемки, называемую рентгеновской кристаллографией, позволяющей получить изображение вируса с достаточно высокой разрешающей способностью. Полученные снимки показали, что структура вирусных частиц eVLP весьма подобна структуре оригинальных частиц CPMV, что должно определять схожесть параметров и функций этих частиц.

Новые исследования, в которых были получены высококачественные изображения, показало множество особенностей частиц eVLP. Ученые заметили три места "раскола", где аминокислоты белкового тела вирусной частицы соединились не так, как у оригинального вируса. Отметим, что в ходе предыдущих исследований ученым удалось идентифицировать только одно такое место. Обладая информацией о положении мест "раскола", ученые будут стараться размещать молекулы "полезного груза" на поверхности частицы так, чтобы они не связывались с оставшимися в активном состоянии аминокислотами.

Эти новые исследования пока еще не имеют практической ценности сами по себе, т.е. их результаты пока еще нельзя использовать в практических целях. Но на основе полученных результатов в будущем могут быть созданы индивидуальные вакцины, предназначенные для конкретного пациента, и новые методы "молекулярной терапии".

Источник

Новостной сайт E-News.su | E-News.pro. Используя материалы, размещайте обратную ссылку.

Оказать финансовую помощь сайту E-News.su | E-News.pro

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (не выделяйте 1 знак)