Преимущества атакующего ведения войны. К 100 летней годовщине Брусиловского прорыва

© Фото из частного архива

Герои былых времен сегодня хорошо известны по большей части специалистам. Особенно, если речь о молодежи. Пожалуй, редкий современный школьник вспомнит хотя бы пяток геройских подвигов времен Великой Отечественной, не говоря уже о Первой Мировой или Крымской войнах. В 100 летнюю годовщину начала Брусиловского прорыва необходимо напомнить читателям о деталях знаменитой военной операции.

До 1916 года военные операции, что Центральных держав, что Антанты, не имели кодовых названий. Чаще всего, постфактум они назывались по месту проведения боев. Не стала исключением и эта операция. "Современникам она была известна как Луцкий прорыв, но, так как его успех был очевиден уже в первые дни, Брусилова стали превозносить в прессе, и неофициально офицеры называли это наступление его именем. Потом эта традиция распространилась по всей стране, и "Брусиловский прорыв" стал единственной войсковой операцией в Первой Мировой войне, названной по имени полководца", - объясняет возникновение термина научный редактор военно-исторического журнала "Старый цейхгауз" Алексей Васильев.

Мировая Бойня

В чем же уникальность этой операции? В то время Европа была охвачена позиционной войной. Наступления шли на узких, хорошо укрепленных участках фронта. Даже небольшое продвижение всегда было связано с огромными человеческими потерями, как, например, во время битвы на Сомме. Тогда за 4 месяца французы с британцами сумели продвинуться всего на 10 километров, потеряв при этом почти 624 тысячи человек. На Западе такие потери были в порядке вещей, европейские генералы обеих сторон конфликта хладнокровно гнали своих солдат на убой. Русские, видя продовольственные и экономические проблемы немцев, предпочитали сдерживать врага обороной.

Ни шагу назад

Впрочем, такая окопная война имела свои существенные минусы. В первую очередь страдала дисциплина. Алексей Брусилов предложил свои, весьма непопулярные, но эффективные методы решения этого вопроса.

«По сути дела, он является одним из родоначальников "распиаренных" в последнее время заградотрядов, - рассказал о Брусиловском подходе кандидат исторических наук, полковник в отставке Александр Ксенофонтов. - В разгар отступления 1915 года он издал знаменитый приказ: "Для малодушных, оставляющих строй или сдающихся в плен не должно быть пощады; по сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пулемётный, и орудийный огонь, хотя бы даже и с прекращением огня по неприятелю; на отходящих или бегущих действовать таким же способом, а при нужде не останавливаться также и перед поголовным расстрелом… Слабодушным нет места между нами, и они должны быть истреблены"».

Данный приказ не имел широкого применения, но, по словам очевидцев, нагнал немалого страху в войсках. Не чурался Алексей Алексеевич и телесных наказаний. Командующий армией приказал давать по 50 плетей каждому новобранцу, прибывшему в часть с недостачей материального обеспечения. Порка, по личным воспоминаниям Брусилова, дала отличные результаты. Случаи продажи казенного имущества прекратились.

Стратегия и тактика наступления

Разрешив вопросы с дисциплиной, Брусилов начал искать выход из позиционного тупика. Решение данной проблемы оказалось просто блестящим: ноу-хау Брусилова оказались настолько удачными, что уже через год "поступили на вооружение" всех мировых держав и прочно закрепились в учебниках по тактике.

Главный стратегический успех Луцкому прорыву принесло использование широкого фронта. "Дело в том, что в Брусиловской операции не было главного удара как такового, все 4 армии Юго-Западного фронта атаковали одновременно, - объяснил с военной точки зрения детали операции Алексей Васильев. - Это позволило лишить противника инициативы, противники не могли перебрасывать резервы с одной позиции на другую. Благодаря этому, фронт лопнул сразу на 13 участках".

Уже в следующем году такой метод наступления использовался как немцами, так и Антантой. "В 1918 действия Брусилова - одновременное наступление на широком фронте - скопировал британский генерал Фош, что принесло победу Антанте", - уточнил Алексей Васильев. Не забыли Брусиловское ноу-хау и в следующей по счету мировой войне.

Крупнейшие стратегические наступательные операции 1944 года - 10 сталинских ударов - были разработаны на основе его опыта. К слову сказать, Иосиф Сталин крайне чтил мнение Алексея Алексеевича. Прославленный генерал вплоть до свей кончины в 1926 году занимал высокие посты в РККА - председателя Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Республики и помощника по особым поручениям Реввоенсовета СССР.

Богиня войны

Помимо стратегических нововведений, Брусилов предложил и тактические. Его прорыв породил понятие "артиллерийское наступление". До этого крупные операции начинались с многодневных артподготовок. Они демаскировали направление главного удара, и противник мог заранее подтянуть резервы к предполагаемому месту прорыва.

"Огненный вал" Брусилова был коротким обстрелом, атака начиналась непосредственно под его прикрытием. "Прижатая снарядами пехота не могла оказать серьезного сопротивления. Когда атакующие врывались в окопы, пушки переносили огонь на следующую линию укреплений. Этим объясняется огромное количество пленных австро-венгров", - объяснил суть Брусиловской методики Александр Ксенофонтов.

Еще одна военная хитрость, придуманная Алексеем Алексеевичем, - атака перекатами. Наступавшая пехота делилась на "волны". Они шли на дистанции в 150-200 метров друг от друга. Первые две волны брали окоп, не задерживаясь атаковали второй, где и закреплялись. Оставшиеся группы "перекатывались" через первые и свежими силами брали следующую линию обороны. Как и другие Брусиловские методы, этот подход позднее успешно использовался во всех европейских армиях.

Сражения под командованием Алексея Брусилова надолго запомнились ветеранам. Некоторым из них спустя 30 лет снова пришлось оказаться на тех же позициях, что и в 1915-1916 годах. В их числе был, например, маршал Советского Союза Александр Василевский. Во время Брусиловского прорыва он командовал ротой 409 Новохоперского полка. Письма от участников знаменитой войсковой операции он получал до конца пятидесятых...

Источник

В 1916 году Первая мировая война достигла своего пика. Мобилизовав практически все людские и материальные ресурсы, неся колоссальные потери, никто из противников не добился успеха, дающего хоть какую-то надежду на победу. Любые активные действия обрекались на неудачу, захлебывались кровью. Антанта и её союзники были полны решимости вести войну до победного конца. Но для этого надо наступать, а повсюду — позиционный тупик.

Брусиловский прорыв - Одна из крупнейших операций Первой мировой войны и единственная, названная по фамилии полководца.

Наводя порядок в сломленных отступлением войсках, генерал шел на жесткие меры: «Для сдающихся в плен не должно быть пощады. Открывать по ним ружейный, пулеметный и орудийный огонь, даже прекращая огонь по неприятелю. При нужде не останавливаться перед поголовным расстрелом».

Враг был отлично подготовлен. Его технический уровень (насыщенность войск артиллерией, пулеметами; аэропланы, боевые газы и т. д.) был высок. Германский генштаб просчитывал операции до секунд, воевал по всем правилам науки.

Интересный факт: всего через год после первых немецких газовых атак эффективным угольным противогазом были снабжены не только все бойцы на передовой, но даже все лошади! Те же французы до 1917 года пользовались подручными средствами (ватно-марлевые повязки, костры перед окопами)/

Cоотношение сил

Юго-Западный фронт протяженностью 550 км, включал в себя четыре армии (7, 8, 9 и 11-ю): 534 000 штыков, 60 000 сабель, 1770 легких и 168 тяжелых орудий.

Генералу Брусилову противостояли четыре австрийских и одна немецкая армия (448000 штыков, 38000 сабель, 1300 легких и 545 тяжелых орудий). Небольшой численный недостаток враг с лихвой компенсировал обилием техники и мощью обороны. Самой мощной была первая с опорными узлами, дотами, отсечными позициями, заводящими противника в «мешок» для истребления. Окопы с бетонными козырьками, глубокие блиндажи с железобетонными сводами, пулеметы под бетонными колпаками. Лес колючей проволоки до 16 рядов, через нее пропускался ток, подвешивались бомбы, ставились мины. Предполье усеяли фугасы, засеки, волчьи ямы, рогатки. В австрийских окопах русских ждали огнеметы. За первой полосой были еще две послабее. За неделю до русского наступления обсуждали, не опасно ли снимать отсюда несколько дивизий, чтобы поскорее разгромить Италию, и решили: «Не опасно, Ивану тут не пройти»

Брусиловский прорыв

Чтобы помочь французской и итальянской армиям, которые оказались к началу июня в критическом положении, Юго-Западный фронт перешел в наступление 4 июня 1916 года.

Генерал Брусилов решил атаковать каждой из своих армий. Это распыляло силы, но и противник лишался возможности перебрасывать резервы. 4 июня в 3 часа ночи началась артподготовка.

«Артиллерийское наступление»

Брусиловский прорыв породил понятие «артиллерийское наступление». Дважды ложно прекращался обстрел 1-й полосы. Обычно это означает, что атакует пехота. Австрийцы бежали из укрытий в окопы, к пулеметам, а огневой вал возвращался. На третий раз противник уже не решился покидать укрытия, и подоспевшая пехота массами брала затаившихся в плен, чем и объясняется их огромное количество.

Артиллерия сопровождения пехоты

Между артподготовкой и штурмом не было ни секунды перерыва. Тяжелая артиллерия переносила огонь в глубину, по резервам противника, 3-й линии обороны. Легкая била по объектам до последнего момента, а когда пехота врывалась в них, часть батарей отсекала контратаки с фронта и флангов, а часть шла вслед за пехотой, пробивая снарядами ей путь. Это была главная тактическая новинка — впервые в Первой мировой войне появилась и на «отлично» сработала артиллерия сопровождения пехоты, самостоятельность и выживаемость которой сразу повысились.

«Атака перекатами»

Позаботились о закреплении на взятых позициях и непрерывности наступления, чтобы впавший в панику враг не организовал активных контрмер. Для этого наступавшая пехота делилась на «волны атаки». Каждый полк образовывал 4 волны, идущих одна за другой на дистанции 150–200 шагов, интервал между бойцами 5 шагов. Вооруженные гранатами, пулеметами, дымовыми шашками, ножницами для резки проволоки первые две волны брали первый окоп, не задерживались, атаковали второй, где и закреплялись. Это делалось с учетом тактики противника. Он обычно открывал огонь по прорвавшимся и застрявшим на первом окопе русским. Затем тяжелые батареи отсекали подход помощи — и мощным контрударом прорвавшиеся истреблялись. Но теперь нашла коса на камень. В каждой роте была штурмовая группа из наиболее ловких солдат. Идя в голове атаки, они гранатами и массированным ружейно-пулеметным огнем ликвидировали огневые точки, расчищая путь наступающим товарищам. Третья-четвертая волны быстро перекатывались через первые две, свежими силами брали третий окоп и артиллерийские позиции. Этот метод потом стал широко использоваться под названием «атака перекатами».

Этапы Брусиловского прорыва

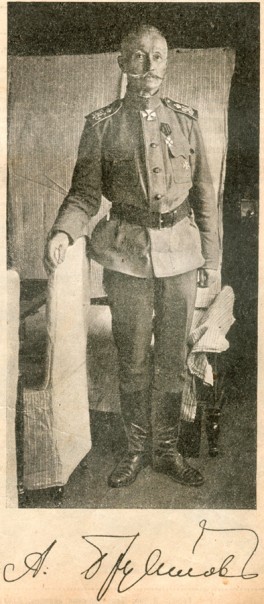

На фотографии Генерал Алексей Каледин - командующий 8-й армией ЮЗФ,

которая достигла наибольшего успеха в ходе Брусиловского прорыва

Самого значительного успеха добилась 8-я армия с ее наибольшей плотностью атакующих, фронт каждой дивизии составлял всего 2,5 версты. Она вклинилась между 2-й и 4-й австрийскими армиями (последнюю разгромили наголову к 15 июня), уже в первые дни достигнув таких успехов, как ни одна из союзных армий ни разу: на фронте в 80 км австрийские позиции были прорваны до 30 км в глубину! Ворвавшись в Луцк, солдаты первым делом срубили виселицы в городском саду, где оккупанты казнили непокорных жителей.

На фотографии - генерал Владимир Сахаров - командующий 11-й армией ЮЗФ.

На фотографии - генерал Дмитрий Щербачев - командующий 7-й армией ЮЗФ.

11-я и 7-я армии фронт тоже прорвали, но враг их наступление приостановил. Брусилов не стал снимать резервы с других направлений, а приказал: «Стоять насмерть! Всех дыр не закроешь. Проломить в нужном месте, а в других враг и сам не выдержит, побежит».

9-я армия перемолола 7-ю австрийскую армию, к 13 июня прорвалась на 50 км и 18 июня штурмом взяла Черновицы, названые за неприступность «вторым Верденом»: сплошной железобетон, джунгли колючей проволоки с пропущенным током, артиллерия вплоть до калибра 305 мм. Враг мог еще долго обороняться, но сломался морально.

Постепенно темп наступления был утрачен. Сражаясь против свежих германских дивизий, не получая подкрепления, Юго-Западный фронт достиг естественного препятствия — Карпат, к середине сентября вынужден был остановиться и закрепиться на достигнутых рубежах. Брусилову не хватило тех самых сил, которые были собраны на Западном фронте для наступления в угоду французским союзникам.

Результаты

Уже первые 10 дней нанесли противнику существенный урон. Его 4-я и 7-я армии были фактически уничтожены (не убитые или раненые попали в плен), а прочие потерпели тяжелейшее поражение. Австро-Венгрия оказалась на грани полного краха и выхода из войны.

Фронтовая операция дала стратегические результаты: Италия была спасена, французы сумели сохранить Верден, англичане — выстоять на Сомме. Соотношение сил изменилось в пользу Антанты, к ней перешла стратегическая инициатива.

Напомним о том, что генерал Брусилов был командующим Юго-Западным фронтом, а ген. Клембовский был начальником штаба ЮЗФ. Генерал Каледин был командующим 8-й армией ЮЗФ, которая достигла наибольшего успеха в ходе Луцкого прорыва (впоследствии получившего наименование «Брусиловский прорыв»). А генерал Ханжин занимал должность инспектора артиллерии 8-й армии и сыграл выдающуюся роль в организации наступления Юго-Западного фронта («Брусиловского прорыва»), что было отмечено в Ставке. Генерал Сахаров командовал 11-й армией, ген. Щербачев - 7-й армией, а ген. Лечицкий - 9-й армией ЮЗФ. Исторические подробности опубликованы на «Википедии» в материале «Брусиловский прорыв».

Генерал Каледин сыграл выдающуюся роль "Луцком прорыве", получившим в советское время наименование "Брусиловский прорыв".

Но немногие помнят о том, что "Луцкий прорыв" имеет еще одно наименование "Калединский прорыв". В советское время о решающей роли генералов Каледина и Ханжина в Луцком прорыве умалчивалось, так как Каледин был одним из основателей Белоказачьего движения на Юге России, а генерал Ханжин воевал на стороне адмирала Колчака на Востоке.

Источник

P.S.

К 100-летию начала Победоносного наступления Русских войск Юго-Западного фронта (4-го июня 1916 года), вошедшего в историю Первой мировой войны, как «Брусиловский прорыв».

4-го июня 2016 года (в субботу) в 12:30 состоится поминовение национального героя России генерала Алексея Брусилова и его родственника генерала Ростислава Яхонтова на месте их захоронений, которые расположены на территории Новодевичьего монастыря у Храма Смоленской иконы Божией матери. Проезд: метро «Спортивная».

К этой дате волонтеры Военно-исторического движения отреставрировали текст на надгробных памятниках генералам Брусилову и Яхонтову.

По окончании поминовения, волонтеры возьмут горсть земли с места погребения ген. Брусилова и Яхонтова. А затем проедут из Новодевичьего монастыря в район метро «Сокол».

В 15-30 на «Соколе» состоится возложение цветов и открытие символической надгробной плиты «ГЕРОЯМ БРУСИЛОВСКОГО ПРОРЫВА», воздвигнутой возле сохранившегося старинного памятника в сквере на улице Алабяна, устроенного на месте Воинского некрополя «Арбатец». Просим принести с собой букеты цветов.

Приглашаются потомки участников Первой мировой войны.

Желающие принять участие в акции памяти могут согласовать свое участие и получить аккредитацию по контактным телефонам

8(499)735-1966, 8(495)393-5624, моб. 8(926)533-6194 либо направить заявку

по E-mail: Dobr.korpus@yandex.ru или oswag@yandex.ru

Форум ПравМир

Новостной сайт E-News.su | E-News.pro. Используя материалы, размещайте обратную ссылку.

Оказать финансовую помощь сайту E-News.su | E-News.pro

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (не выделяйте 1 знак)