Новая подборка новостей мира науки и техники 26-01-2016

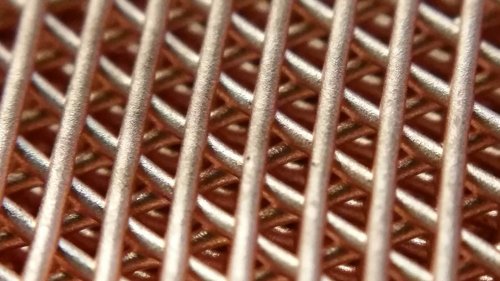

Новая технология упрощает трехмерную печать металлических изделий

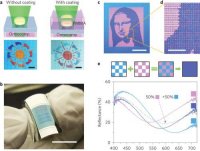

трехмерная решетка

Перспективы использования технологий трехмерной печати значительно расширились после разработки метода плавления металлического порошка при помощи луча лазерного света или высокоэнергетических электронов. А недавно группа из Северо-Западного университета (Northwestern University) продемонстрировала очередную новую технологию трехмерной печати, использующую жидкие чернила и самые обычные нагревательные печи вместо более дорогих и сложных лазеров и электронных пушек. Помимо относительной дешевизны, новый технологический процесс трехмерной печати позволяет получать более однородные металлические изделия, он работает с большим разнообразием металлов, сплавов и других составов.

"Наш метод позволяет значительно расширить номенклатуру металлов и составов, из которых печатаются конечные изделия. А это, в свою очередь, позволит использовать новую технологию в более обширном количестве областей науки и техники" - рассказывает Рэмилл Шах (Ramille Shah), ученый, возглавлявший данные исследования.

Группа Шаха разработала состав жидких чернил, в которых содержится металлический порошок, растворитель и связывающий состав, эластомер. Такие чернила могут быть использованы для печати путем выдавливания через носик печатающей головки трехмерного принтера так же, как через нее выдавливается расплавленная пластмасса. После этого полученное изделие проходит через этап термообработки в обычной печи, и под влиянием температуры частички металлического порошка спекаются, но без перехода через точку плавления.

"Необходимость предварительной печати и последующего спекания усложняют весь процесс, на первый взгляд" - рассказывает Дэвид Дунэнд (David Dunand), участник исследовательской группы, - "Но фактически, все эти этапы максимально просты, и каждый их них выполнить легче, чем обеспечивать выполнение любого из существующих методов трехмерной печати металлом в целом".

После того, как объект печатается при помощи трехмерного принтера и специальных чернил, он является заготовкой, которую надо подвергнуть термообработке для спекания. Эту заготовку исследователи назвали термином "зеленое тело", материал, из которого оно изготовлено, остается еще в какой-то степени гибким и пластичным, что открывает более широкие перспективы. "Полученную заготовку, состоящую из тысяч слоев, можно до обработки гнуть и деформировать без нарушения ее структуры" - объясняет Шах, - "Это позволяет нам создавать такое разнообразие форм, которые тяжело или невозможно получить при обычной металлической печати".

Точно такой же процесс может использовать чернила, в которых вместо частичек чистого металла используются частички оксида этого металла, которые более дешевы, более безопасны и более стабильны, нежели частички из чистого металла. После получения "зеленого тела" из оксида, заготовку можно превратить в металлическое изделие путем термообработки в среде водорода, который, как известно, обладает сильными восстанавливающими способностями.

"Может показаться, что мы напрасно усложняем весь процесс, водя третий этап технологической обработки в ходе которого мы превращаем оксид металла в чистый металл" - рассказывает Дэвид Дунэнд, - "Но этот этап позволяет нам использовать крайне дешевые порошки оксидов металлов, а не сами эти металлы. Ведь трудно найти что-либо более дешевое, чем обычная ржавчина".

Исследователи считают, что разработанный ими метод трехмерной печати можно будет использовать для изготовления сложных материалов, метаматериалов, обладающих рядом уникальных физических, оптических и химических характеристик. Кроме этого, при помощи новой технологии можно будет выпускать в больших количествах элементы аккумуляторных батарей, топливных элементов, медицинских имплантатов, деталей механизмов и опытные образцы каких-либо других изделий.

Источник

Ученые выяснили особенности поведения света в искривленном пространстве

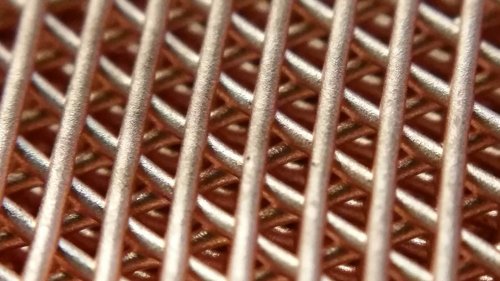

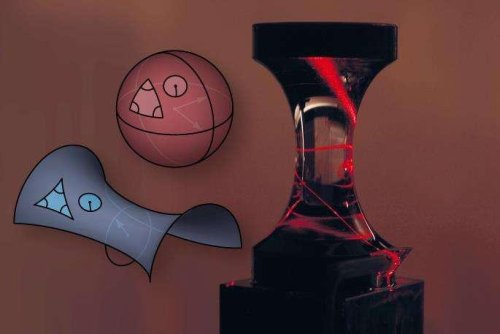

модель искривленного пространства

Исследуя влияние сил гравитации на распространение света, ученые обычно изучают эти явления в астрономических масштабах, используя огромные космические расстояния и огромные массы астрономических объектов, таких, как галактики и скопления галактик. Однако исследователи из университета Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller University) и университета Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга (Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, FAU), Германия, показали, что для этого есть несколько иной путь. В статье, опубликованной в журнале Nature Photonics, они описывают способ изучения явлений астрономического масштаба в лаборатории при помощи одного из свойств некоторых материалов - поверхностного преломления света.

Согласно Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, силы гравитации могут быть описаны через вызываемые ими искривления четырехмерного пространственно-временного континуума. В таком искривленном гравитацией пространстве свет, следуя по кратчайшему пути между двумя точками, движется не по прямой линии с точки зрения стороннего наблюдателя.

Группа, возглавляемая доктором и профессором Улфом Пешелем (Prof. Dr. Ulf Peschel) из университета Фридриха Шиллера, использовала некоторые уловки для изучения особенностей распространения света в условиях, которые были описаны чуть выше. Вместо попытки искривления всех четырех измерений пространственно-временного континуума ученые упростили задачу до двух пространственных измерений и изучили распространение света вдоль кривых поверхностей.

Однако, в таких экспериментах можно использовать далеко не любые кривые поверхности. "К примеру, достаточно просто развернуть цилиндр или конус, получив двухмерную развертку его поверхности. Но совершенно невозможно получить такую же развертку сферы, не разрывая развертку на части или не искажая ее до некоторой степени" - рассказывает Винсент Шулзэис (Vincent Schultheis), ведущий исследователь, - "Примером такой развертки являются карты мира, поверхность Земли на которых всегда искажена соответствующим образом. Кривизна сферической поверхности является постоянной величиной и она влияет на геометрию и физику распространения света вдоль такой поверхности".

Ученые исследовали особенности распространения света вдоль сферической или еще более сложной поверхности. Они сфокусировали луч света на одном из участков поверхности объекта, изготовленного из особого материала, что заставило свет распространяться вдоль его поверхности. Следуя за кривизной поверхности, свет вел себя таким же образом, как и распространяясь в пределах искривленного пространства. В ходе экспериментов ученые подтвердили то, что изменяя кривизну поверхности объекта, можно управлять распространением света и наоборот, измеряя пути распространения света, можно выяснить глубину искривления пространства. Когда подобные принципы применяются относительно к астрономии, это означает, что свет от далеких звезд, помимо всего прочего, доносит до нас ценную информацию о пространстве, через которое он двигался.

Во время экспериментов ученые изучили понятие интерферометрии интенсивности (intensity interferometry), определенное физиками Робертом Хэнбери Брауном (Robert Hanbury Brown) и Ричардом Твиссом (Richard Twiss), которое определяется для определения размеров звезд, сопоставимых с Солнцем. В этой технологии используются два телескопа, находящиеся на известном большом расстоянии друг от друга, которые сфокусированы на исследуемой звезде. Колебания интенсивности света на изображении, получаемом путем совмещения изображений от двух телескопов, которые возникают в результате взаимодействия света, излученного с различных точек поверхности звезды, позволяют ученым определить размер этой звезды.

Но, поскольку лучи света, распространяющиеся в реальном космосе, имеют тенденцию отклоняться или искажаться, эти искажения оказывают влияние на результаты работы метода интерферометрии интенсивности. Исследователи показали, что крайне важно знать геометрию космического пространства для того, чтобы иметь возможность правильно интерпретировать информацию, переносимую светом от далеких звезд. И метод интерферометрии интенсивности является достаточно подходящим методом для того, чтобы с достаточной точностью определить места искривления пространства во Вселенной.

Пока еще неизвестно, могут ли дать результаты, полученные немецкими учеными, дать в руки людей инструмент для лучшего понимания "работы Вселенной". "Главная цель наших исследований заключалась в том, чтобы привести результаты некоторых наблюдений в соответствие с Общей теорией относительности Эйнштейна" - рассказывает профессор Пешель, - "И для этого мы использовали возможности абсолютно не связанной с астрономией области - материаловедения. Используя определенные материалы, мы можем создавать поверхности любой степени сложности и порядка, используя которые можно определить формы областей искривления пространства в космосе. Кроме этого, используя такие кривые поверхности, можно организовать новые технологии управления светом, которые станут основой оптических схем и компонентов будущих оптических или фотонных компьютеров".

Источник

Астрономический инструмент GRAVITY впервые "увидел" свет из глубин Вселенной

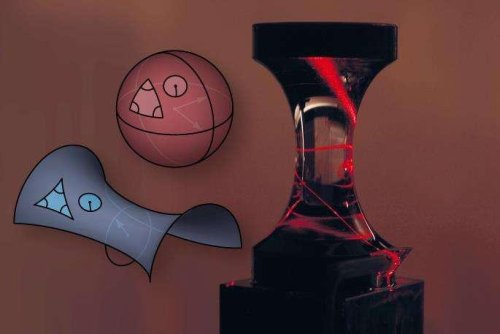

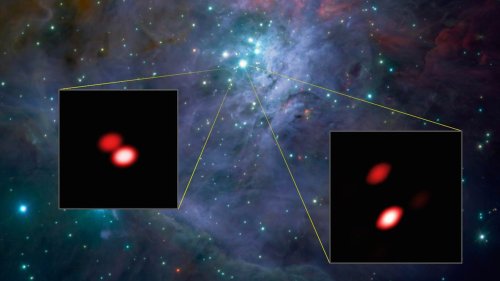

фото глубин космоса

Ученые-астрономы Европейской южной обсерватории (ESO), работающие на телескопе Very Large Telescope (VLT), впервые получили изображения при помощи нового астрономического инструмента, который впоследствии позволит им изучать среду, окружающую черные дыры. Этим инструментом является инструмент GRAVITY, который находится в туннелях под телескопом VLT, который, в свою очередь, располагается в обсерватории Паранал (Paranal Observatory) в Чили.

Новейшее дополнение к телескопу VLT позволяет ему использовать технологию, известную под названием интерферометрии. Комбинируя свет, собранный многочисленным множеством различных инструментов, эта технология позволяет сформировать огромный виртуальный телескоп, диаметр зеркала которого составляет приблизительно 200 метров.

Во время первых испытаний все четыре задействованные 1.8-метровые вспомогательные телескопы VLT были синхронизированы и стабилизированы соответствующим образом, что позволило им произвести съемку с самым длинным временем выдержки, которое в несколько раз превышает время выдержки предыдущих попыток. И это время исчислялось несколькими минутами.

Во время первого теста, инструмент GRAVITY был сфокусирован на серии ярких молодых звезд, входящих в состав скопления Трапеции (Trapezium Cluster), которое находится в самом "сердце" известной туманности Ориона (Orion Nebula). Инструмент GRAVITY позволил объединить свет от четырех телескопов в одно единственное изображение. И при помощи этого изображения сразу же было сделано открытие ранее неизвестного члена скопления - двойной звезды, получившей название Theta Orionis F.

вид модуля Gravity

Инструмент GRAVITY будет выступать в роли своего рода универсального "швейцарского складного ножа" для телескопа VLT, значительно расширяя круг его функциональных возможностей. И основной задачей, которая будет решаться при помощи возможностей инструмента GRAVITY, станут исследования окружающей среды, прилегающей к области горизонта событий черных дыр. Исследования этих областей, явления и процессы в которых определяется постулатами Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, позволит выполнить проверку этой одной из самых почтенных доктрин современного научного мира.

Но это все является долгосрочной целью, а в ближайшем будущем группа ученых и инженеров продолжит работы по подключению к инструменту GRAVITY четырех 8.2-метровых телескопов VLT, подготавливая почву для проведения очередных испытаний, которые пройдут позже в этом году.

Источник

Новые алгоритмы позволяют беспилотникам избегать препятствий при движении в лесу

тестовая площадка для дронов

Беспилотные летательные аппараты являются достаточно сложными и дорогостоящими машинами, которые очень часто выходят из строя и ломаются, попав в руки неопытного оператора. Новая программная технология, разработанная специалистами Лаборатории информатики и искусственного интеллекта (Computer Science and Artificial Intelligence Lab, CSAIL) Массачусетского технологического института может превратить даже простой беспилотник в интеллектуальный летательный аппарат, который, ловко как птица колибри, может летать в пространстве, заполненном ветками деревьев и другими препятствиями.

Специалисты Массачусетского технологического института уже достаточно давно экспериментируют с технологиями автономных беспилотников. В ноябре прошлого года они продемонстрировали алгоритм управления, позволяющий летательному аппарату избегать столкновений с деревьями или ветками при движении со скоростью до 50 километров в час.

Новая же система еще более совершенна. Она построена на базе кода системы управления роботом ATLAS, разработанном для его участия в соревновании DARPA Robotics Challenge. Программные алгоритмы, исходный код которых доступен на сервисе Github, способны "провести" беспилотный летательный аппарат по более сложной траектории, выписывая круги и восьмерки в условиях плотного скопления препятствий. Более того, эти алгоритмы работают достаточно хорошо как в случае летательных аппаратов с несколькими вертикальными роторами, квадрокоптерами, так и с мини-самолетами, имеющими жесткие неподвижные крылья.

На представленном ниже видеоролике можно увидеть новую систему в действии при полете маленького трехдюймового беспилотника в "моделируемом лесу". На этом беспилотнике установлены камеры и некоторые другие датчики, при помощи которых он воспринимает окружающий мир и обнаруживает препятствия. Получив представление об окружающем пространстве, система управления в реальном времени рассчитывает оптимальный план полета, учитывая множество факторов, динамику движения и характеристики самого летательного аппарата. В результате этого беспилотник беспрепятственно перемещается между препятствиями полностью в автоматическом режиме.

Подобные технологии призваны сделать летательные аппараты и роботов более умными и более самостоятельными. А это, в свою очередь, можно будет использовать на практике в самых различных целях, начиная от проведения операций по разведке и наблюдению, экологического контроля и заканчивая максимально автоматизированным контролем состояния растений, выращиваемых на сельскохозяйственных угодьях.

Источник

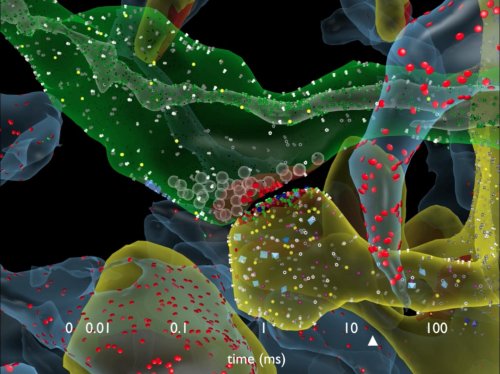

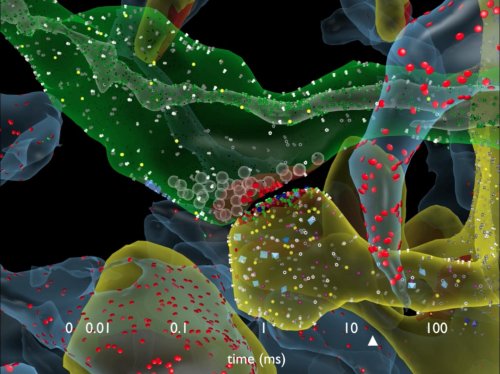

Ученым удалось "увидеть" процесс охлаждения электронов, который длится 30 квадриллионных долей секунды

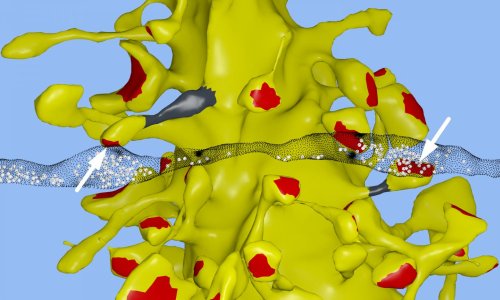

схема перехода электронов

В материалах электронной чистоты, таких, как полупроводники, используемые в солнечных батареях, некоторые электроны очень быстро нагреваются при поглощении материалом фотонов света. Энергия таких горячих электронов передается другим электронам и время, требующееся для этого, чрезвычайно мало, как правило, оно немного меньше триллионной доли секунды. В некоторых двухмерных материалах, таких, как графен, процесс охлаждения возбужденных электронов происходит еще быстрее, приблизительно за 30 квадриллионных долей секунды. Для того, чтобы понять поведение электронов в данной ситуации, ученые используют высокоскоростные методы, в которых используются лазеры.

Понимание поведения возбужденных электронов в различных материалах имеет огромное значение для дальнейшего продвижения в областях, где необходима реализация четкого управления процессом переноски тепловой энергии. В настоящее время в технологиях сбора солнечной энергии, в дисплеях, в области волоконно-оптических коммуникаций, часть тепловой энергии возбужденных электронов тратится впустую, просто нагревая материал датчика или солнечной батареи. Управление поведением электронов позволит сократить потери энергии и поднять эффективность вышеперечисленных устройств.

Для наблюдения за поведением электронов ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде использовали достаточно нетрадиционный подход. Они объединили слои графена одноатомной толщины со слоями нитрида бора, изоляционного материала. Получившийся "бутерброд" имеет структуру, известную под названием гетероструктуры Ван-Дер-Вальса (Van der Waals heterostructure), которая предоставляет электронам два возможных варианта их поведения в момент их охлаждения. Электроны, столкнувшись с другими электронами и передав им при этом часть своей энергии, могут остаться в пределах первого графенового слоя. Во втором случае, электроны могут покинуть первый графеновый слой и переместиться во второй слой под воздействием электрического поля.

Используя различные варианты прикладываемого напряжения, энергии оптических импульсов и других "экспериментальных рычагов", ученые выяснили, что они могут управлять тем, куда именно перемещаются охлаждаемые электроны. Кроме этого, такой метод позволяет ученым точно измерить время, требующееся электронам для их охлаждения.

Следует заметить, что созданная учеными многослойная структура является первым из нового класса наноразмерных оптоэлектронных устройств. Впоследствии, тщательно подобрав используемые материалы, калифорнийские исследователи создали фотоэлектронные датчики нового типа, толщина которых составляет всего 10 нанометров. И такие будущие наноразмерные устройства могут стать фундаментальными блоками сверхплотных, малопотребляющих, высокоэффективных и сверхбыстродействующих интегральных схем и микропроцессоров.

Источник

Ученые выяснили, что объем памяти человеческого мозга в десять раз больше, чем считалось ранее

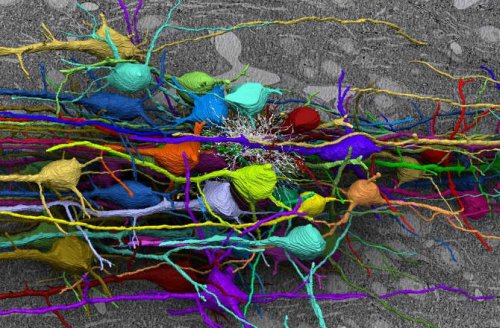

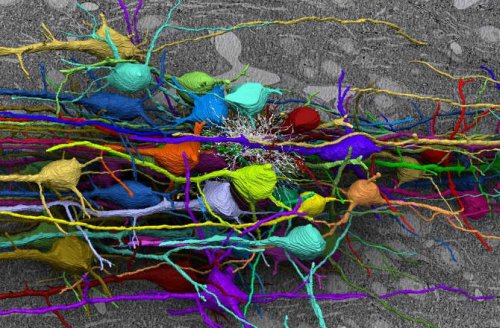

схема нейронных связей

Головной мозг человека и других живых существ, который является самым эффективным и самым сложным "биологическим компьютером", подобно современным суперкомпьютерам, нуждается в огромных объемах оперативной и долговременной памяти для хранения обрабатываемой им информации. Ученые-нейробиологи уже достаточно давно подсчитали средний объем памяти, которой обладает мозг человека, однако, результаты новых исследований, проведенных учеными из Техасского университета в Остине, говорят о том, что объем памяти головного мозга минимум в десять раз больше, нежели считалось ранее.

К этим выводам ученые пришли, создав детализированную до уровня отдельных нейронов, синапсов, дендритов и аксонов модель части участка мозга, ответственного за функции памяти, который называется гиппокампом. И, не смотря на то, что моделируемый участок имел малые размеры, сопоставимые с размером кровяной клетки, эритроцита, этого хватило для того, чтобы сделать неожиданное открытие.

схема нейрона под увеличением

Модель позволила выяснить, что в некоторых случаях один нейрон может быть обладателем сразу двух синапсов, отростков, соединяющих его с другими нейронами. Благодаря этому такой нейрон способен посылать сразу два информационных "сообщения". Обнаружив нейроны с двумя синапсами, ученые произвели более точные измерения, которые позволили определить, что доля таких нейронов по отношению к общему количеству нейронов составляет около восьми процентов.

Различие в восемь процентов кажется небольшой величиной. Но объем памяти одного нейрона как раз и зависит от количества и размеров его синапсов. И когда ученые ввели восьмипроцентную коррекцию в формулу расчета общего объема памяти, это дало результат, который можно охарактеризовать терминами "шокирующий или сногсшибательный".

Расчеты показали, что единственный синапс обладает объемом памяти, равным 4.7 бита, с учетом известного количества синапсов в мозге, суммарный объем его памяти равен одному петабайту. "Этот объем практически на порядок превосходит значения, которые были получены ранее" - рассказывает Терри Сейновский (Terry Sejnowski), профессор из Института Салка (Salk Institute) Техасского университета.

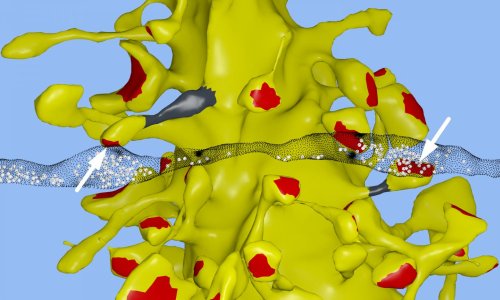

детальная схема участка нейрона

Нашим читателям понятие петабайта известно достаточно хорошо, этим значением часто описывают объемы данных, которыми оперируют суперкомпьютеры или которые перемещаются по каналам сети Интернет. Технически, петабайт равен 1000 терабайт или 1,000,000,000,000,000 байт. Это в четыре раза больше объема информации, содержащейся в библиотеке Конгресса США. Распечатка шириной 20 сантиметров графического файла, объемом в один петабайт, имела бы длину больше 77 тысяч километров.

Исследователи из Техасского университета считают, что обладание новыми знаниями касательно памяти человеческого мозга позволят в будущем разработчикам систем искусственного интеллекта, функционирующего на компьютерах, построенных на принципах работы головного мозга. Кроме этого, обладание подобными знаниями позволит создание высокоэффективных компьютеров и микроконтроллеров с искусственными нейронными сетями, которые предназначены для выполнения сложных задач, таких, как распознавание речи и объектов на изображениях.

Источник

Найдено новое простое число с рекордным количеством цифр, которое составляет 22.3 миллиона знаков

числа

Ученые-математики из университета Центрального Миссури (University of Central Missouri), возглавляемые профессором математики и информатики Кертисом Купером (Curtis Cooper), рассчитали очередное простое число, количество знаков в котором столь велико, что для его распечатки потребуется приблизительно 6 тысяч стандартных листов бумаги. Это новое число является 49-м известным числом ряда простых чисел Мерсенна и четвертым, рассчитанным учеными из этого университета.

Напомним нашим читателям, что простые числа являются натуральными числами, такими, как 3, 7 и 11, которые без остатка делятся только на себя и на 1. Ряд чисел Мерсенна получил свое название в честь Марена Мерсенна, французского математика 17-го столетия, который занимался исследованиями свойств этих чисел. Ряд чисел Мерсенна рассчитывается по формуле N = 2^P - 1, где P является также простым числом. У нового числа Мерсенна значение степени P равно 74 207 281.

Полученное учеными число было проверено участниками добровольной программы Great Internet Mersenne Prime Search, в которой используются технологии распределенных вычислений, использующие, в свою очередь, вычислительные мощности простаивающих компьютеров.

Организация, организовавшая программу Great Internet Mersenne Prime Search, сообщает, что искомые в рамках программы простые числа используются в некоторых криптографических технологиях. Однако, новое число, имеющее 22.3 миллиона знаков, слишком велико для того, чтобы его можно было использовать в криптографии. Тем не менее, его проверка является весьма точным тестом, при помощи которого можно определять правильность работы математических модулей микропроцессоров, входящих в состав современных суперкомпьютеров.

Источник

Начаты работы по созданию чипа-имплантата, способного преобразовать сигналы всех нейронов мозга в двоичный код

фантастический вид нейрочипа

Представители Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA объявили о начале новой программы, нацеленной на создание чипа-имплантата, способного стать высокоэффективным "мостом" между человеческим мозгом и цифровыми электронными устройствами. Технологии, разработанные в рамках программы Neural Engineering System Design (NESD), позволят подключать мозг человека напрямую к специализированному суперкомпьютеру, а на практике это можно будет использовать во многих областях, включая конструирование, науку и здравоохранение.

Современные вычислительные технологии развиваются постоянными быстрыми темпами, подверженными незначительным отклонениям, и нынешние вычислительные системы уже вполне способны справиться с объемами информации, генерируемой сложным человеческим мозгом. Однако, область нейротехнологий, которая является связующим мозг и компьютеры звеном, принципиально не успевает угнаться за этими темпами.

"Работа наилучших современных систем интерфейса мозг-компьютер походит на два суперкомпьютера, пытающихся обмениваться информацией через два древних модема, способных работать на скорости 300 бит в секунду" - рассказывает Филип Альвелда (Phillip Alvelda), один из руководителей программы NESD, - "Тем не менее, возможностей существующих систем достаточно для реализации некоторых технологий, которые только недавно считались чем-то из разряда научной фантастики. А теперь вообразите себе то, что станет возможным, когда мы получим в свое распоряжение инструменты, способные открыть высокоскоростной канал обмена данными между мозгом человека и компьютером".

В наилучших образцах интерфейсных систем мозг-компьютер (brain-computer interface, BCI) передача данных производится через сто отдельных информационных каналов, в каждый из которых "упаковывается" информация, собираемая с десятков тысяч нейронов. Неудивительно, что такой подход не может обеспечить наилучшего результата, получаемые сигналы от отдельных нейронов являются прерывистыми, неточными и сильно зашумленными.

Технологии следующего поколения, которые будут разработаны в рамках программы NESD, обеспечат более высокую точность передачи сигналов от головного мозга за счет вживляемого в нервные ткани интерфейсного чипа. Согласно предварительным требованиям, объем этого чипа не должен будет превышать одного кубического сантиметра, а его возможностей должно быть достаточно для оцифровки и передачи сигналов минимум от миллиона отдельно взятых нейронов.

Трудности, с которыми придется столкнуться участникам программы NESD при разработке аппаратных средств и средств программной поддержки, можно охарактеризовать термином "феноменальные". Для того, чтобы добиться успешного конечного результата, участникам программы придется совместить в одно целое знания и опыт из самых различных областей науки и техники, начиная от синтетической биологии, нейробиологии и заканчивая низкопотребляющей высокоэффективной электроникой. А самой сложной задачей станут технологии детектирования и транскодирования не только электрических нервных сигналов, но и сигналов электрохимической природы, при помощи которых производится обмен информацией между нейронами. Это, в свою очередь, позволит не только кардинально увеличить точность работы системы интерфейса мозг-компьютер, но и увеличить разнообразие информации, получаемой напрямую из мозга человека.

Если реализация программы NESD окажется успешной, то у новых систем интерфейса будет очень и очень обширный круг областей применений. И речь здесь идет не только о сборе данных о работе головного мозга, в перспективе все это может позволить использовать возможности мозга для решения сложнейших задач, которые являются слишком тяжелыми даже для самых современных и мощных суперкомпьютеров.

Источник

Ученые нашли возможный вариант решения парадокса Ферми

радиотелескоп

Известный парадокс Ферми поднимает вопрос о том, почему ученые до сих пор еще не обнаружили признаков наличия высокоразвитой внеземной жизни, несмотря на высокую вероятность такого обнаружения. Эта высокая вероятность складывается из наблюдений за космическим пространством посредством высокочувствительных радиотелескопов, наблюдений за планетами, находящимися в благоприятной для жизни зоне подобных Солнцу звезд и вычислений количества подобных Земле планет в нашей галактике, которое исчисляется сотнями или десятками миллиардов.

Ученые-астробиологи из Школы наук о Земле (Research School of Earth Sciences) австралийского Национального университета (Australian National University, ANU) заявили о том, что им удалось найти правдоподобный вариант ответа на вопрос парадокса Ферми. С их точки зрения, длительность сроков существования внеземных форм жизни слишком коротка, а успевшая зародиться где-нибудь жизнь погибает из-за быстрого охлаждения или нагревания планет, не успев развиться до высокого уровня.

"Вселенная, вероятно, полна пригодных для жизни планет и множество ученых считает, что из-за этого во Вселенной должно существовать великое множество внеземных цивилизаций" - рассказывает Адитья Чопра (Aditya Chopra), один из авторов статьи, опубликованной в журнале "Astrobiology", - "Однако, молодые формы жизни очень хрупки и они редко развиваются до уровня, который позволяет им выжить при резких изменениях условий окружающей среды, ведь молодые планеты не отличаются стабильностью условий на их поверхности. Для того, чтобы планета стала по-настоящему пригодной для жизни, требуется чтобы несколько различных форм жизни одновременно занимались регулированием уровня парниковых газов, кругооборота воды и прочих факторов, которые стабилизируют температуру и другие ключевые условия на поверхности планеты".

К примеру, ученые предполагают, что около четырех миллиардов лет назад Земля, Венера и Марс были пригодны для возникновения жизни на их поверхности. Однако, спустя миллиард лет Венера превратилась в горячую "парилку", а Марс растерял воду и заморозился. Если микробиологическая жизнь и успела зародиться на этих планетах, она оказалась неспособной выжить в окружающей среде, претерпевшей столь быстрые и коренные изменения. В это же время жизнь на Земле, представленная самыми разнообразными формами, сумела положительно повлиять на стабилизацию климата и, благодаря именно этому вы сейчас читаете эти строки с экрана своего компьютера или телефона.

Австралийские исследователи назвали процесс быстрого вымирания недавно зародившихся форм жизни термином "Gaian Bottleneck". А результатами этого процесса станет то, что большинство находок окаменевших следов бывшей жизни, найденных на метеоритах, астероидах и на других планетах, будут следами простейших одноклеточных форм жизни, а не более сложных многоклеточных и, тем более, таких высокоразвитых, как динозавры и гуманоиды. Ведь столь сложным формам требуются многие миллиарды лет развития, в течение которых может произойти все что угодно, которое прервет цепочку естественной эволюции.

Источник

трехмерная решетка

Перспективы использования технологий трехмерной печати значительно расширились после разработки метода плавления металлического порошка при помощи луча лазерного света или высокоэнергетических электронов. А недавно группа из Северо-Западного университета (Northwestern University) продемонстрировала очередную новую технологию трехмерной печати, использующую жидкие чернила и самые обычные нагревательные печи вместо более дорогих и сложных лазеров и электронных пушек. Помимо относительной дешевизны, новый технологический процесс трехмерной печати позволяет получать более однородные металлические изделия, он работает с большим разнообразием металлов, сплавов и других составов.

"Наш метод позволяет значительно расширить номенклатуру металлов и составов, из которых печатаются конечные изделия. А это, в свою очередь, позволит использовать новую технологию в более обширном количестве областей науки и техники" - рассказывает Рэмилл Шах (Ramille Shah), ученый, возглавлявший данные исследования.

Группа Шаха разработала состав жидких чернил, в которых содержится металлический порошок, растворитель и связывающий состав, эластомер. Такие чернила могут быть использованы для печати путем выдавливания через носик печатающей головки трехмерного принтера так же, как через нее выдавливается расплавленная пластмасса. После этого полученное изделие проходит через этап термообработки в обычной печи, и под влиянием температуры частички металлического порошка спекаются, но без перехода через точку плавления.

"Необходимость предварительной печати и последующего спекания усложняют весь процесс, на первый взгляд" - рассказывает Дэвид Дунэнд (David Dunand), участник исследовательской группы, - "Но фактически, все эти этапы максимально просты, и каждый их них выполнить легче, чем обеспечивать выполнение любого из существующих методов трехмерной печати металлом в целом".

После того, как объект печатается при помощи трехмерного принтера и специальных чернил, он является заготовкой, которую надо подвергнуть термообработке для спекания. Эту заготовку исследователи назвали термином "зеленое тело", материал, из которого оно изготовлено, остается еще в какой-то степени гибким и пластичным, что открывает более широкие перспективы. "Полученную заготовку, состоящую из тысяч слоев, можно до обработки гнуть и деформировать без нарушения ее структуры" - объясняет Шах, - "Это позволяет нам создавать такое разнообразие форм, которые тяжело или невозможно получить при обычной металлической печати".

Точно такой же процесс может использовать чернила, в которых вместо частичек чистого металла используются частички оксида этого металла, которые более дешевы, более безопасны и более стабильны, нежели частички из чистого металла. После получения "зеленого тела" из оксида, заготовку можно превратить в металлическое изделие путем термообработки в среде водорода, который, как известно, обладает сильными восстанавливающими способностями.

"Может показаться, что мы напрасно усложняем весь процесс, водя третий этап технологической обработки в ходе которого мы превращаем оксид металла в чистый металл" - рассказывает Дэвид Дунэнд, - "Но этот этап позволяет нам использовать крайне дешевые порошки оксидов металлов, а не сами эти металлы. Ведь трудно найти что-либо более дешевое, чем обычная ржавчина".

Исследователи считают, что разработанный ими метод трехмерной печати можно будет использовать для изготовления сложных материалов, метаматериалов, обладающих рядом уникальных физических, оптических и химических характеристик. Кроме этого, при помощи новой технологии можно будет выпускать в больших количествах элементы аккумуляторных батарей, топливных элементов, медицинских имплантатов, деталей механизмов и опытные образцы каких-либо других изделий.

Источник

Ученые выяснили особенности поведения света в искривленном пространстве

модель искривленного пространства

Исследуя влияние сил гравитации на распространение света, ученые обычно изучают эти явления в астрономических масштабах, используя огромные космические расстояния и огромные массы астрономических объектов, таких, как галактики и скопления галактик. Однако исследователи из университета Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller University) и университета Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга (Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, FAU), Германия, показали, что для этого есть несколько иной путь. В статье, опубликованной в журнале Nature Photonics, они описывают способ изучения явлений астрономического масштаба в лаборатории при помощи одного из свойств некоторых материалов - поверхностного преломления света.

Согласно Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, силы гравитации могут быть описаны через вызываемые ими искривления четырехмерного пространственно-временного континуума. В таком искривленном гравитацией пространстве свет, следуя по кратчайшему пути между двумя точками, движется не по прямой линии с точки зрения стороннего наблюдателя.

Группа, возглавляемая доктором и профессором Улфом Пешелем (Prof. Dr. Ulf Peschel) из университета Фридриха Шиллера, использовала некоторые уловки для изучения особенностей распространения света в условиях, которые были описаны чуть выше. Вместо попытки искривления всех четырех измерений пространственно-временного континуума ученые упростили задачу до двух пространственных измерений и изучили распространение света вдоль кривых поверхностей.

Однако, в таких экспериментах можно использовать далеко не любые кривые поверхности. "К примеру, достаточно просто развернуть цилиндр или конус, получив двухмерную развертку его поверхности. Но совершенно невозможно получить такую же развертку сферы, не разрывая развертку на части или не искажая ее до некоторой степени" - рассказывает Винсент Шулзэис (Vincent Schultheis), ведущий исследователь, - "Примером такой развертки являются карты мира, поверхность Земли на которых всегда искажена соответствующим образом. Кривизна сферической поверхности является постоянной величиной и она влияет на геометрию и физику распространения света вдоль такой поверхности".

Ученые исследовали особенности распространения света вдоль сферической или еще более сложной поверхности. Они сфокусировали луч света на одном из участков поверхности объекта, изготовленного из особого материала, что заставило свет распространяться вдоль его поверхности. Следуя за кривизной поверхности, свет вел себя таким же образом, как и распространяясь в пределах искривленного пространства. В ходе экспериментов ученые подтвердили то, что изменяя кривизну поверхности объекта, можно управлять распространением света и наоборот, измеряя пути распространения света, можно выяснить глубину искривления пространства. Когда подобные принципы применяются относительно к астрономии, это означает, что свет от далеких звезд, помимо всего прочего, доносит до нас ценную информацию о пространстве, через которое он двигался.

Во время экспериментов ученые изучили понятие интерферометрии интенсивности (intensity interferometry), определенное физиками Робертом Хэнбери Брауном (Robert Hanbury Brown) и Ричардом Твиссом (Richard Twiss), которое определяется для определения размеров звезд, сопоставимых с Солнцем. В этой технологии используются два телескопа, находящиеся на известном большом расстоянии друг от друга, которые сфокусированы на исследуемой звезде. Колебания интенсивности света на изображении, получаемом путем совмещения изображений от двух телескопов, которые возникают в результате взаимодействия света, излученного с различных точек поверхности звезды, позволяют ученым определить размер этой звезды.

Но, поскольку лучи света, распространяющиеся в реальном космосе, имеют тенденцию отклоняться или искажаться, эти искажения оказывают влияние на результаты работы метода интерферометрии интенсивности. Исследователи показали, что крайне важно знать геометрию космического пространства для того, чтобы иметь возможность правильно интерпретировать информацию, переносимую светом от далеких звезд. И метод интерферометрии интенсивности является достаточно подходящим методом для того, чтобы с достаточной точностью определить места искривления пространства во Вселенной.

Пока еще неизвестно, могут ли дать результаты, полученные немецкими учеными, дать в руки людей инструмент для лучшего понимания "работы Вселенной". "Главная цель наших исследований заключалась в том, чтобы привести результаты некоторых наблюдений в соответствие с Общей теорией относительности Эйнштейна" - рассказывает профессор Пешель, - "И для этого мы использовали возможности абсолютно не связанной с астрономией области - материаловедения. Используя определенные материалы, мы можем создавать поверхности любой степени сложности и порядка, используя которые можно определить формы областей искривления пространства в космосе. Кроме этого, используя такие кривые поверхности, можно организовать новые технологии управления светом, которые станут основой оптических схем и компонентов будущих оптических или фотонных компьютеров".

Источник

Астрономический инструмент GRAVITY впервые "увидел" свет из глубин Вселенной

фото глубин космоса

Ученые-астрономы Европейской южной обсерватории (ESO), работающие на телескопе Very Large Telescope (VLT), впервые получили изображения при помощи нового астрономического инструмента, который впоследствии позволит им изучать среду, окружающую черные дыры. Этим инструментом является инструмент GRAVITY, который находится в туннелях под телескопом VLT, который, в свою очередь, располагается в обсерватории Паранал (Paranal Observatory) в Чили.

Новейшее дополнение к телескопу VLT позволяет ему использовать технологию, известную под названием интерферометрии. Комбинируя свет, собранный многочисленным множеством различных инструментов, эта технология позволяет сформировать огромный виртуальный телескоп, диаметр зеркала которого составляет приблизительно 200 метров.

Во время первых испытаний все четыре задействованные 1.8-метровые вспомогательные телескопы VLT были синхронизированы и стабилизированы соответствующим образом, что позволило им произвести съемку с самым длинным временем выдержки, которое в несколько раз превышает время выдержки предыдущих попыток. И это время исчислялось несколькими минутами.

Во время первого теста, инструмент GRAVITY был сфокусирован на серии ярких молодых звезд, входящих в состав скопления Трапеции (Trapezium Cluster), которое находится в самом "сердце" известной туманности Ориона (Orion Nebula). Инструмент GRAVITY позволил объединить свет от четырех телескопов в одно единственное изображение. И при помощи этого изображения сразу же было сделано открытие ранее неизвестного члена скопления - двойной звезды, получившей название Theta Orionis F.

вид модуля Gravity

Инструмент GRAVITY будет выступать в роли своего рода универсального "швейцарского складного ножа" для телескопа VLT, значительно расширяя круг его функциональных возможностей. И основной задачей, которая будет решаться при помощи возможностей инструмента GRAVITY, станут исследования окружающей среды, прилегающей к области горизонта событий черных дыр. Исследования этих областей, явления и процессы в которых определяется постулатами Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, позволит выполнить проверку этой одной из самых почтенных доктрин современного научного мира.

Но это все является долгосрочной целью, а в ближайшем будущем группа ученых и инженеров продолжит работы по подключению к инструменту GRAVITY четырех 8.2-метровых телескопов VLT, подготавливая почву для проведения очередных испытаний, которые пройдут позже в этом году.

Источник

Новые алгоритмы позволяют беспилотникам избегать препятствий при движении в лесу

тестовая площадка для дронов

Беспилотные летательные аппараты являются достаточно сложными и дорогостоящими машинами, которые очень часто выходят из строя и ломаются, попав в руки неопытного оператора. Новая программная технология, разработанная специалистами Лаборатории информатики и искусственного интеллекта (Computer Science and Artificial Intelligence Lab, CSAIL) Массачусетского технологического института может превратить даже простой беспилотник в интеллектуальный летательный аппарат, который, ловко как птица колибри, может летать в пространстве, заполненном ветками деревьев и другими препятствиями.

Специалисты Массачусетского технологического института уже достаточно давно экспериментируют с технологиями автономных беспилотников. В ноябре прошлого года они продемонстрировали алгоритм управления, позволяющий летательному аппарату избегать столкновений с деревьями или ветками при движении со скоростью до 50 километров в час.

Новая же система еще более совершенна. Она построена на базе кода системы управления роботом ATLAS, разработанном для его участия в соревновании DARPA Robotics Challenge. Программные алгоритмы, исходный код которых доступен на сервисе Github, способны "провести" беспилотный летательный аппарат по более сложной траектории, выписывая круги и восьмерки в условиях плотного скопления препятствий. Более того, эти алгоритмы работают достаточно хорошо как в случае летательных аппаратов с несколькими вертикальными роторами, квадрокоптерами, так и с мини-самолетами, имеющими жесткие неподвижные крылья.

На представленном ниже видеоролике можно увидеть новую систему в действии при полете маленького трехдюймового беспилотника в "моделируемом лесу". На этом беспилотнике установлены камеры и некоторые другие датчики, при помощи которых он воспринимает окружающий мир и обнаруживает препятствия. Получив представление об окружающем пространстве, система управления в реальном времени рассчитывает оптимальный план полета, учитывая множество факторов, динамику движения и характеристики самого летательного аппарата. В результате этого беспилотник беспрепятственно перемещается между препятствиями полностью в автоматическом режиме.

Подобные технологии призваны сделать летательные аппараты и роботов более умными и более самостоятельными. А это, в свою очередь, можно будет использовать на практике в самых различных целях, начиная от проведения операций по разведке и наблюдению, экологического контроля и заканчивая максимально автоматизированным контролем состояния растений, выращиваемых на сельскохозяйственных угодьях.

Источник

Ученым удалось "увидеть" процесс охлаждения электронов, который длится 30 квадриллионных долей секунды

схема перехода электронов

В материалах электронной чистоты, таких, как полупроводники, используемые в солнечных батареях, некоторые электроны очень быстро нагреваются при поглощении материалом фотонов света. Энергия таких горячих электронов передается другим электронам и время, требующееся для этого, чрезвычайно мало, как правило, оно немного меньше триллионной доли секунды. В некоторых двухмерных материалах, таких, как графен, процесс охлаждения возбужденных электронов происходит еще быстрее, приблизительно за 30 квадриллионных долей секунды. Для того, чтобы понять поведение электронов в данной ситуации, ученые используют высокоскоростные методы, в которых используются лазеры.

Понимание поведения возбужденных электронов в различных материалах имеет огромное значение для дальнейшего продвижения в областях, где необходима реализация четкого управления процессом переноски тепловой энергии. В настоящее время в технологиях сбора солнечной энергии, в дисплеях, в области волоконно-оптических коммуникаций, часть тепловой энергии возбужденных электронов тратится впустую, просто нагревая материал датчика или солнечной батареи. Управление поведением электронов позволит сократить потери энергии и поднять эффективность вышеперечисленных устройств.

Для наблюдения за поведением электронов ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде использовали достаточно нетрадиционный подход. Они объединили слои графена одноатомной толщины со слоями нитрида бора, изоляционного материала. Получившийся "бутерброд" имеет структуру, известную под названием гетероструктуры Ван-Дер-Вальса (Van der Waals heterostructure), которая предоставляет электронам два возможных варианта их поведения в момент их охлаждения. Электроны, столкнувшись с другими электронами и передав им при этом часть своей энергии, могут остаться в пределах первого графенового слоя. Во втором случае, электроны могут покинуть первый графеновый слой и переместиться во второй слой под воздействием электрического поля.

Используя различные варианты прикладываемого напряжения, энергии оптических импульсов и других "экспериментальных рычагов", ученые выяснили, что они могут управлять тем, куда именно перемещаются охлаждаемые электроны. Кроме этого, такой метод позволяет ученым точно измерить время, требующееся электронам для их охлаждения.

Следует заметить, что созданная учеными многослойная структура является первым из нового класса наноразмерных оптоэлектронных устройств. Впоследствии, тщательно подобрав используемые материалы, калифорнийские исследователи создали фотоэлектронные датчики нового типа, толщина которых составляет всего 10 нанометров. И такие будущие наноразмерные устройства могут стать фундаментальными блоками сверхплотных, малопотребляющих, высокоэффективных и сверхбыстродействующих интегральных схем и микропроцессоров.

Источник

Ученые выяснили, что объем памяти человеческого мозга в десять раз больше, чем считалось ранее

схема нейронных связей

Головной мозг человека и других живых существ, который является самым эффективным и самым сложным "биологическим компьютером", подобно современным суперкомпьютерам, нуждается в огромных объемах оперативной и долговременной памяти для хранения обрабатываемой им информации. Ученые-нейробиологи уже достаточно давно подсчитали средний объем памяти, которой обладает мозг человека, однако, результаты новых исследований, проведенных учеными из Техасского университета в Остине, говорят о том, что объем памяти головного мозга минимум в десять раз больше, нежели считалось ранее.

К этим выводам ученые пришли, создав детализированную до уровня отдельных нейронов, синапсов, дендритов и аксонов модель части участка мозга, ответственного за функции памяти, который называется гиппокампом. И, не смотря на то, что моделируемый участок имел малые размеры, сопоставимые с размером кровяной клетки, эритроцита, этого хватило для того, чтобы сделать неожиданное открытие.

схема нейрона под увеличением

Модель позволила выяснить, что в некоторых случаях один нейрон может быть обладателем сразу двух синапсов, отростков, соединяющих его с другими нейронами. Благодаря этому такой нейрон способен посылать сразу два информационных "сообщения". Обнаружив нейроны с двумя синапсами, ученые произвели более точные измерения, которые позволили определить, что доля таких нейронов по отношению к общему количеству нейронов составляет около восьми процентов.

Различие в восемь процентов кажется небольшой величиной. Но объем памяти одного нейрона как раз и зависит от количества и размеров его синапсов. И когда ученые ввели восьмипроцентную коррекцию в формулу расчета общего объема памяти, это дало результат, который можно охарактеризовать терминами "шокирующий или сногсшибательный".

Расчеты показали, что единственный синапс обладает объемом памяти, равным 4.7 бита, с учетом известного количества синапсов в мозге, суммарный объем его памяти равен одному петабайту. "Этот объем практически на порядок превосходит значения, которые были получены ранее" - рассказывает Терри Сейновский (Terry Sejnowski), профессор из Института Салка (Salk Institute) Техасского университета.

детальная схема участка нейрона

Нашим читателям понятие петабайта известно достаточно хорошо, этим значением часто описывают объемы данных, которыми оперируют суперкомпьютеры или которые перемещаются по каналам сети Интернет. Технически, петабайт равен 1000 терабайт или 1,000,000,000,000,000 байт. Это в четыре раза больше объема информации, содержащейся в библиотеке Конгресса США. Распечатка шириной 20 сантиметров графического файла, объемом в один петабайт, имела бы длину больше 77 тысяч километров.

Исследователи из Техасского университета считают, что обладание новыми знаниями касательно памяти человеческого мозга позволят в будущем разработчикам систем искусственного интеллекта, функционирующего на компьютерах, построенных на принципах работы головного мозга. Кроме этого, обладание подобными знаниями позволит создание высокоэффективных компьютеров и микроконтроллеров с искусственными нейронными сетями, которые предназначены для выполнения сложных задач, таких, как распознавание речи и объектов на изображениях.

Источник

Найдено новое простое число с рекордным количеством цифр, которое составляет 22.3 миллиона знаков

числа

Ученые-математики из университета Центрального Миссури (University of Central Missouri), возглавляемые профессором математики и информатики Кертисом Купером (Curtis Cooper), рассчитали очередное простое число, количество знаков в котором столь велико, что для его распечатки потребуется приблизительно 6 тысяч стандартных листов бумаги. Это новое число является 49-м известным числом ряда простых чисел Мерсенна и четвертым, рассчитанным учеными из этого университета.

Напомним нашим читателям, что простые числа являются натуральными числами, такими, как 3, 7 и 11, которые без остатка делятся только на себя и на 1. Ряд чисел Мерсенна получил свое название в честь Марена Мерсенна, французского математика 17-го столетия, который занимался исследованиями свойств этих чисел. Ряд чисел Мерсенна рассчитывается по формуле N = 2^P - 1, где P является также простым числом. У нового числа Мерсенна значение степени P равно 74 207 281.

Полученное учеными число было проверено участниками добровольной программы Great Internet Mersenne Prime Search, в которой используются технологии распределенных вычислений, использующие, в свою очередь, вычислительные мощности простаивающих компьютеров.

Организация, организовавшая программу Great Internet Mersenne Prime Search, сообщает, что искомые в рамках программы простые числа используются в некоторых криптографических технологиях. Однако, новое число, имеющее 22.3 миллиона знаков, слишком велико для того, чтобы его можно было использовать в криптографии. Тем не менее, его проверка является весьма точным тестом, при помощи которого можно определять правильность работы математических модулей микропроцессоров, входящих в состав современных суперкомпьютеров.

Источник

Начаты работы по созданию чипа-имплантата, способного преобразовать сигналы всех нейронов мозга в двоичный код

фантастический вид нейрочипа

Представители Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA объявили о начале новой программы, нацеленной на создание чипа-имплантата, способного стать высокоэффективным "мостом" между человеческим мозгом и цифровыми электронными устройствами. Технологии, разработанные в рамках программы Neural Engineering System Design (NESD), позволят подключать мозг человека напрямую к специализированному суперкомпьютеру, а на практике это можно будет использовать во многих областях, включая конструирование, науку и здравоохранение.

Современные вычислительные технологии развиваются постоянными быстрыми темпами, подверженными незначительным отклонениям, и нынешние вычислительные системы уже вполне способны справиться с объемами информации, генерируемой сложным человеческим мозгом. Однако, область нейротехнологий, которая является связующим мозг и компьютеры звеном, принципиально не успевает угнаться за этими темпами.

"Работа наилучших современных систем интерфейса мозг-компьютер походит на два суперкомпьютера, пытающихся обмениваться информацией через два древних модема, способных работать на скорости 300 бит в секунду" - рассказывает Филип Альвелда (Phillip Alvelda), один из руководителей программы NESD, - "Тем не менее, возможностей существующих систем достаточно для реализации некоторых технологий, которые только недавно считались чем-то из разряда научной фантастики. А теперь вообразите себе то, что станет возможным, когда мы получим в свое распоряжение инструменты, способные открыть высокоскоростной канал обмена данными между мозгом человека и компьютером".

В наилучших образцах интерфейсных систем мозг-компьютер (brain-computer interface, BCI) передача данных производится через сто отдельных информационных каналов, в каждый из которых "упаковывается" информация, собираемая с десятков тысяч нейронов. Неудивительно, что такой подход не может обеспечить наилучшего результата, получаемые сигналы от отдельных нейронов являются прерывистыми, неточными и сильно зашумленными.

Технологии следующего поколения, которые будут разработаны в рамках программы NESD, обеспечат более высокую точность передачи сигналов от головного мозга за счет вживляемого в нервные ткани интерфейсного чипа. Согласно предварительным требованиям, объем этого чипа не должен будет превышать одного кубического сантиметра, а его возможностей должно быть достаточно для оцифровки и передачи сигналов минимум от миллиона отдельно взятых нейронов.

Трудности, с которыми придется столкнуться участникам программы NESD при разработке аппаратных средств и средств программной поддержки, можно охарактеризовать термином "феноменальные". Для того, чтобы добиться успешного конечного результата, участникам программы придется совместить в одно целое знания и опыт из самых различных областей науки и техники, начиная от синтетической биологии, нейробиологии и заканчивая низкопотребляющей высокоэффективной электроникой. А самой сложной задачей станут технологии детектирования и транскодирования не только электрических нервных сигналов, но и сигналов электрохимической природы, при помощи которых производится обмен информацией между нейронами. Это, в свою очередь, позволит не только кардинально увеличить точность работы системы интерфейса мозг-компьютер, но и увеличить разнообразие информации, получаемой напрямую из мозга человека.

Если реализация программы NESD окажется успешной, то у новых систем интерфейса будет очень и очень обширный круг областей применений. И речь здесь идет не только о сборе данных о работе головного мозга, в перспективе все это может позволить использовать возможности мозга для решения сложнейших задач, которые являются слишком тяжелыми даже для самых современных и мощных суперкомпьютеров.

Источник

Ученые нашли возможный вариант решения парадокса Ферми

радиотелескоп

Известный парадокс Ферми поднимает вопрос о том, почему ученые до сих пор еще не обнаружили признаков наличия высокоразвитой внеземной жизни, несмотря на высокую вероятность такого обнаружения. Эта высокая вероятность складывается из наблюдений за космическим пространством посредством высокочувствительных радиотелескопов, наблюдений за планетами, находящимися в благоприятной для жизни зоне подобных Солнцу звезд и вычислений количества подобных Земле планет в нашей галактике, которое исчисляется сотнями или десятками миллиардов.

Ученые-астробиологи из Школы наук о Земле (Research School of Earth Sciences) австралийского Национального университета (Australian National University, ANU) заявили о том, что им удалось найти правдоподобный вариант ответа на вопрос парадокса Ферми. С их точки зрения, длительность сроков существования внеземных форм жизни слишком коротка, а успевшая зародиться где-нибудь жизнь погибает из-за быстрого охлаждения или нагревания планет, не успев развиться до высокого уровня.

"Вселенная, вероятно, полна пригодных для жизни планет и множество ученых считает, что из-за этого во Вселенной должно существовать великое множество внеземных цивилизаций" - рассказывает Адитья Чопра (Aditya Chopra), один из авторов статьи, опубликованной в журнале "Astrobiology", - "Однако, молодые формы жизни очень хрупки и они редко развиваются до уровня, который позволяет им выжить при резких изменениях условий окружающей среды, ведь молодые планеты не отличаются стабильностью условий на их поверхности. Для того, чтобы планета стала по-настоящему пригодной для жизни, требуется чтобы несколько различных форм жизни одновременно занимались регулированием уровня парниковых газов, кругооборота воды и прочих факторов, которые стабилизируют температуру и другие ключевые условия на поверхности планеты".

К примеру, ученые предполагают, что около четырех миллиардов лет назад Земля, Венера и Марс были пригодны для возникновения жизни на их поверхности. Однако, спустя миллиард лет Венера превратилась в горячую "парилку", а Марс растерял воду и заморозился. Если микробиологическая жизнь и успела зародиться на этих планетах, она оказалась неспособной выжить в окружающей среде, претерпевшей столь быстрые и коренные изменения. В это же время жизнь на Земле, представленная самыми разнообразными формами, сумела положительно повлиять на стабилизацию климата и, благодаря именно этому вы сейчас читаете эти строки с экрана своего компьютера или телефона.

Австралийские исследователи назвали процесс быстрого вымирания недавно зародившихся форм жизни термином "Gaian Bottleneck". А результатами этого процесса станет то, что большинство находок окаменевших следов бывшей жизни, найденных на метеоритах, астероидах и на других планетах, будут следами простейших одноклеточных форм жизни, а не более сложных многоклеточных и, тем более, таких высокоразвитых, как динозавры и гуманоиды. Ведь столь сложным формам требуются многие миллиарды лет развития, в течение которых может произойти все что угодно, которое прервет цепочку естественной эволюции.

Источник

Новостной сайт E-News.su | E-News.pro. Используя материалы, размещайте обратную ссылку.

Оказать финансовую помощь сайту E-News.su | E-News.pro

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (не выделяйте 1 знак)