Очередная подборка новостей науки и техники 03-02-2016

Проект Project Natick компании Microsoft - создание датацентров на морском дне

вид подводного хранилища данных

Благодаря усилиям специалистов компании Microsoft в некоторых местах на морском дне могут появиться "облака". Естественно, речь идет не о тех облаках, которые бывают в небе, а об облачных вычислительных системах, размещенных на морском дне в рамках проекта Project Natick. В настоящее время этот проект находится на этапе испытаний опытных образцов, но его конечной целью является создание мощных подводных датацентров, в которых будут использованы все многочисленные преимущества столь необычного расположения.

вид сервера хранилища

Модуль датацентра, который фигурирует на приведенных здесь изображениях, является опытным образцом проекта Project Natick, получившим название Leona Philpot в честь одного из персонажей игровой вселенной Halo. Этот 17-тонный цилиндрический модуль, размерами 3 на 2 метра, провел 3 месяца под водой недалеко от побережья в Центральной Калифорнии. Внутри этого модуля находится единственная стойка, вычислительная мощность которой равна вычислительной мощности 300 обычных компьютеров, и в ходе испытаний вся система функционировала настолько хорошо, что ее мощности были использованы для обеспечения работы облачного сервиса Microsoft Azure.

Несмотря на затраты, связанные с конструкцией и трудностями размещения модулей подводных датацентров, их столь необычное размещение является источником экономии немалых средств и времени. Морская вода служит для охлаждения компьютеров, беря на себя часть затрат, составляющую львиную долю эксплуатационных затрат обычных наземных датацентров. С учетом того, что половина населения земного шара сосредоточена в районах, удаленных от береговой линии не более чем на 200 километров, подводные датацентры смогут обеспечить им вполне приемлемую скорость доступа и малое время задержки.

монтаж модуля хранилища

Достаточно мощный подводный датацентр может быть полностью развернут за три месяца, в то время, как на развертывание наземного датацентра сопоставимой мощности потребуется порядка двух лет. Кроме этого, оборудование наземных датацентров нуждается в постоянном обслуживании, которое проводится квалифицированными специалистами, а оборудование Project Natick разработано с расчетом на то, что его обслуживание будет требоваться один раз в пять лет.

Если для эксплуатации подводных датацентров не будут требоваться люди, это будет означать экономию пространства и других затрат, идущих на дороги, инфраструктуру, зарплаты и на все остальное, в чем нуждаются живые люди. Кроме этого, подводные датацентры могут быть мобильными, их можно будет разворачивать при необходимости в местах, где осуществляется ликвидация последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф или проводятся масштабные мероприятия, такие, как Олимпийские Игры или чемпионаты мира по различным видам спорта.

вид модуля хранилища

И наконец, оборудование подводных датацентров может использовать океанские течения в качестве источника энергии, что приведет к еще большей экономии и позволит снизить количество вредных выбросов в окружающую среду.

В ближайшем будущем компания Microsoft планирует погрузить под воду очередной опытный образец системы Project Natick. Новый модуль будет в четыре раза больше, нежели модуль Leona Philpot, а внутри него будут скрываться в 20 раз большие вычислительные мощности. Модуль Leona Philpot производит незначительное количество шума и выделяет немного тепла, он оказывает минимальное влияние на подводную окружающую среду. Но компания Microsoft собирается уделить много внимания различным экологическим аспектам, которые выдвинутся на первый план при условии размещения под водой большого количества модулей больших подводных датацентров.

Источник

Ученые, расшифровывая сигналы мозга в реальном времени, научились определять изображения, видимые человеком

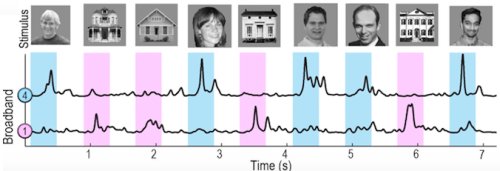

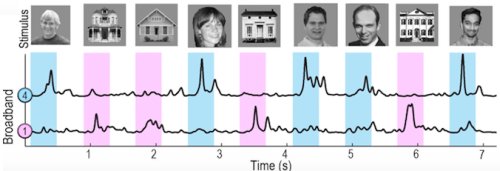

сигналы деятельности мозга

При помощи электродов, внедренных в височные доли (temporal lobes) мозга людей, больных эпилепсией, ученым из Вашингтонского университета удалось в режиме реального времени расшифровать сигналы, связанные с изображениями, демонстрируемыми этим людям. Использованные учеными методы и технологии позволили по сигналам мозга распознать изображения лиц разных людей, зданий и прочих объектов, при этом точность распознавания превысила отметку в 95 процентов. А на практике такие технологии помогут наладить общение с людьми, которые оказались "запертыми в пределах своего мозга" в результате паралича, приступа или других заболеваний.

В данных исследованиях были задействованы добровольцы, которые проходят курс лечения в Медицинском центре Харборвью в Сиэтле. Каждый из этих людей был подвержен эпилептическим припадкам, при этом, медикаментозные способы лечения не принесли никаких положительных результатов. Поэтому каждому пациенту с их согласия во время операции на мозге были внедрены временные электроды, при помощи которых медики пытались определить точное место зарождения эпилептических припадков.

Височные доли являются областями мозга, выполняющими предварительную обработку большей части сенсорной информации и в подавляющем большинстве случаев внутри их кроются источники эпилепсии. Кроме этого, нарушения в этих областях кроются источники и других болезней, слабоумия, болезни Альцгеймера и т.п. С этой точки зрения височные доли являются одними из самых уязвимых частей мозга.

Во время эксперимента сигналы с электрокортикографических (electrocorticographic, ECoG) электродов, размещенных в различных местах височных долей, были пропущены через сложную алгоритмическую обработку. При помощи этой обработки были выделены две основных составляющих, "связанные с событиями потенциалы" (event-related potentials), значения электрических потенциалов сотен тысяч нейронов, активированных изображениями, и "широкополосные спектральные изменения" (broadband spectral changes), изменения энергии сигналов в широком частотном диапазоне.

Добровольцам, деятельность мозга которых контролировалась компьютером, показывали последовательность изображений, которые сменялись каждые 400 миллисекунд. Это были изображения лиц людей, зданий и других объектов, которые иногда чередовались с пустыми экранами, заполненными однородным серым цветом. Программное обеспечение, выполняющее обработку оцифрованных сигналов, выполняет цикл обработки со скоростью 1000 раз в секунду. Кроме этого, программа автоматически выбирает комбинацию сигналов с электродов, расположенных в разных местах, которая лучше всего коррелирует с изображением, которое демонстрируется человеку в данный момент времени.

Задачей, которую решала компьютерная система, являлось определение изображения дома, перевернутое кверху ногами. Такие изображения появлялись в среднем в 3 случаях и 300 и система успешно идентифицировала все это, ошибившись лишь в 3 процентах случаев.

Пройдя через этап предварительного обучения на известной заранее последовательности изображений, исследователи начали демонстрировать пациентам последовательности, в которых около трети содержимого выбиралось случайным образом. И в этом случае система продемонстрировала 96-процентную точность, выдавая результат спустя 20 миллисекунд после того, как человеку показывали очередную картинку.

Столь высокая точность была достигнута только за счет комбинации двух различных составляющих мозговых сигналов, о которых упоминалось чуть выше. Эта комбинация позволила ученым получить некоторое количество дополнительной информации. "Традиционно ученые рассматривали сигналы от отдельных нейронов" - пишут исследователи, - "Наш метод дает более полную картину на уровне достаточно больших и сложных нейронных сетей. Только такой подход позволяет определить моменты, когда бодрствующий человек концентрирует свое внимание на сложных визуальных объектах".

"Разработанные нами аппаратные технологии и алгоритмические методы могут быть использованы в исследованиях моторных функций, случаев заболевания эпилепсией и исследований, связанных с функционированием памяти. Кроме этого, все математические методы могут быть использованы не только по отношению к человеку, но и к любому живому существу, обладающему развитым мозгом".

Источник

Немецкие ученые разрабатывают высокотемпературную электронику, способную функционировать при 300 градусах

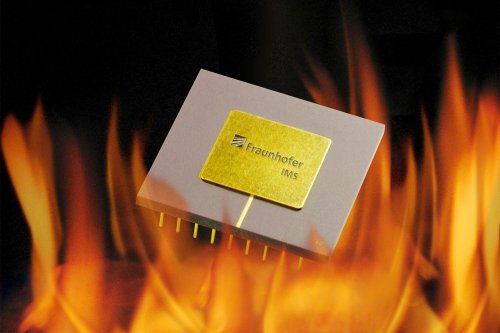

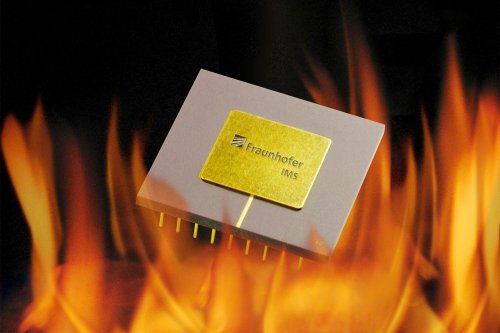

высокотемпературная микросхема

Датчики, приводы и некоторые другие узлы современного промышленного оборудования достаточно часто работают в условиях высокой температуры окружающей их среды. Стандартные же полупроводниковые приборы и электронные компоненты могут сохранять свою работоспособность в лучшем случае до температур в 125 градусов Цельсия. Таким образом, для работы в экстремальных условиях требуется специализированная высокотемпературная электроника наподобие технологии HOT 300, разрабатываемой специалистами из института Фраунгофера, Германия. И в настоящее время их усилиями разработан целый ряд базовых технологических компонентов для высокотемпературных приборов и микросхем.

Согласно анализу, рынок высокотемпературной электроники особо нуждается в компонентах и сопутствующих технологиях, способных сохранять полную работоспособность при температурах до 300 градусов Цельсия. При этом, плотность упаковки компонентов должна соответствовать или превышать плотность компонентов в обычных микросхемах. Такие требования определяют необходимость использования совершенно новых технологий и подходов к системной интеграции, и именно все это разрабатывается специалистами пяти институтов Фраунгофера в рамках проекта HOT 300.

Среди ряда уже разработанных технологий следует выделить технологию изготовления высокотемпературных CMOS-чипов и многофункциональных датчиков на основе микроэлектромеханических систем (MEMS), которые могут стать основой электроники нового типа. В этих технологиях используются основания из специальной керамики, а ввод и вывод электрических сигналов осуществляется при помощи проводников, изготовленных из сложных металлических сплавов. Для стабильной работы в условиях высоких температур ученые разработали новые методы микросварки и пайки при помощи соединений из металла, кремния и керамики, а герметизация изделий производится при помощи специального кремний-органического полимерного материала.

Работа устройств при температуре 300 градусов требует повышенной надежности этих устройств. Это, в свою очередь, требует более высококачественных и точных методов выявления микро- и нано-дефектов, возникающих при производстве. Кроме этого, высокотемпературная электроника должна иметь возможность выдерживать тепловые удары в более широком температурном диапазоне, что предъявляет к технологическим процессам ряд специфических требований.

В настоящее время технология HOT 300, точнее, большая часть ее элементов, уже готова к внедрению в массовое производство. В связи с этим руководство института Фраунгофера активно ищет партнеров, которые воплотят все эти разработки в виде конечных высокотемпературных электронных устройств.

Источник

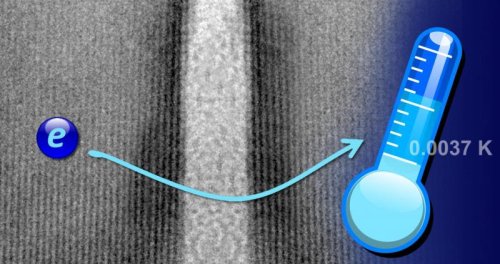

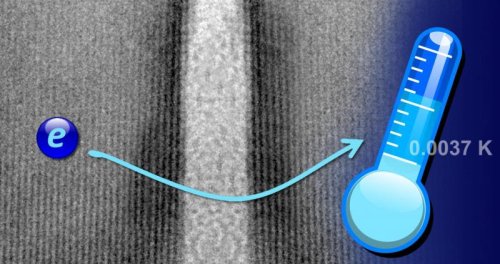

Создан низкотемпературный электронный термометр, способный измерять тысячные доли градуса выше абсолютного нуля

низкотемпературный термометр

Группа исследователей из Технического исследовательского центра VTT, Финляндия, Ланкастерского университета и компании Aivon Ltd продемонстрировала возможность измерения температуры электронов, циркулирующих в недрах наноэлектронного устройства, охлажденного до температуры в несколько тысячных долей градуса выше температуры абсолютного нуля. Это устройство, представляющее собой электронную схему на кремниевом чипе, можно по праву считать самым низкотемпературным электронным термометром на сегодняшний день.

Технологии охлаждения чистых металлов до температур ниже 1 милликельвина известны и используются достаточно давно. Однако, измерение таких температур является достаточно трудным делом из-за сложностей передачи этой температуры электронам, двигающимся внутри электронных устройств. При таких температурах электроны очень слабо взаимодействуют с кристаллической решеткой материала, приобретая во время таких взаимодействий энергию, соответствующую температуре окружающей среды.

Комбинируя самые современные методы нано-, микропроизводства, инновационные измерительные технологии и некоторые физические уловки, исследователи добились надежного измерения температуры электронов внутри электронно-туннельного устройства, охлажденного до 3.7 милликельвина. Это достижение открывает путь к разработке новых электронных низкотемпературных схем и схем, которые могут стать основой будущих квантовых компьютеров, датчиков, которым требуется снижение уровня тепловых помех для подавления явления квантовой декогеренции.

Продемонстрированное исследователями наноэлектронное устройство является так называемым абсолютным термометром, термометром, который не требует его калибровки и подстройки. Это, в свою очередь, делает такой термометр весьма ценным инструментом для науки, для метрологии и для практического применения в промышленности. А создание нового устройства стало возможным благодаря сотрудничеству ученых, специализирующихся в самых различных областях, в области нанотехнологий и высокоэффективных датчиков (Центр VTT), малошумящей электроники (компания Aivon Ltd), низкотемпературного охлаждения и измерений (Ланкастерский университет).

"Нам наконец удалось преодолеть барьер в 4 милликельвина, который являлся самой низкой температурой, измеренной электронным датчиком, на протяжении 15 лет" - рассказывает Доктор Рич Хейли (Dr Rich Haley), глава отдела Физики граничных низких температур (Ultra Low Temperature Physics) Ланкастерского университета, - "Теперь мы дали людям в руки инструмент, при помощи которого можно измерять температуру внутри квантовых машин и других систем, работающих при температуре, близкой к абсолютному нулю".

В настоящее время представители Центра VTT, совместно с компанией BlueFors Cryogenics работают над созданием низкотемпературного термометра, основанного на разработанных ими принципах, который будет подходить для условий серийного и мелкосерийного производства.

Источник

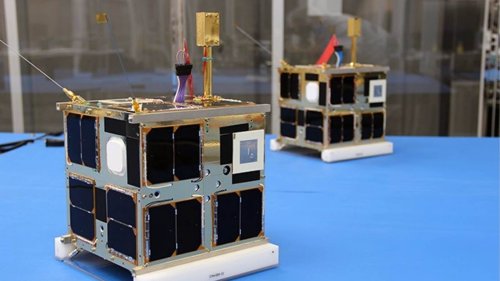

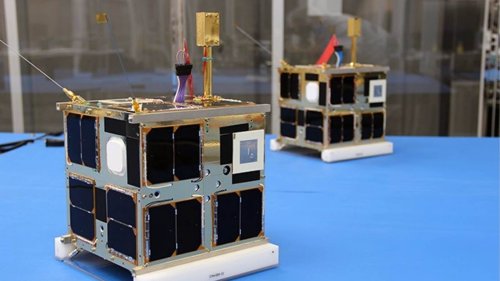

Крошечные наноспутники впервые совершили орбитальные маневры полностью в автоматическом режиме

внешний вид наноспутника CanX

Одним из преимуществ использования наноспутников стандарта CubeSat является возможность этих аппаратов действовать в составе группы (роя), возможности которой не уступают возможностям традиционных больших спутников. Группа маленьких спутников обладает высокой функциональной гибкостью, а стоимость группы в целом существенно ниже стоимости большого спутника. И недавно компания Deep Space Industries (DSI) сделала очередной шаг, который еще больше расширит возможности практического использования наноспутников. Два спутника канадского производства CanX-4 и CanX-5 в первый раз выполнили орбитальные маневры полностью в автоматическом режиме, без любого участия человека в том деле.

Совместные полеты спутников, которые образуют своего рода формирование на орбите, практикуются уже достаточно давно. Первым таким полетом был полет спутников Gemini VI and VII, которые 15 декабря 1965 года встретились на низкой околоземной орбите. Однако, в течение прошедших 50 лет маневры стыковки и образования формирования производились непосредственно человеком-пилотом или при помощи дистанционного управления с Земли. В случае с двумя-тремя космическими аппаратами такой подход вполне оправдан, но что произойдет, если "рой" наноспутников будет иметь достаточно большую численность и будет решать сложные задачи, к примеру, по добыче полезных ископаемых из недр астероида? Естественно, такой рой наноспутников должен обладать возможностью функционирования полностью в автоматическом режиме.

В совместном полете принимали участие два канадских спутника Canadian Advanced Nanospace eXperiment (CanX), которые были изготовлены специалистами Института космических исследований и Лаборатории космических полетов университета Торонто. Эти спутники были запущены в космос в июне 2014 года и они находились под совместным управлением специалистов компании DSI и университета Торонто.

Совершенные наноспутниками маневры, согласно информации от компании DSI, были первым в истории орбитальным маневром, когда один космический аппарат передавал второму команды и управлял его движениями. В данном случае спутник CanX-4 передал спутнику CanX-5 набор программных инструкций, выполнив которые, аппарат самостоятельно переместился на более высокую орбиту. А успешное выполнение данной операции было подтверждено наблюдениями, проведенными специалистами Центра управления полетом SFL в Торонто и Объединенного центра космических операций, расположенного на базе ВВС США Вандерберг в Калифорнии.

"Наш эксперимент был проведен в соответствии с планами компании DSI, которая в течение следующих пяти лет намеревается использовать эти маленькие космические аппараты для начальных миссий по разведке месторождений полезных ископаемых на астероидах" - рассказывает Грант Бонин (Grant Bonin), Главный инженер компании DSI, - "Способность одного космического аппарата передавать команды другому аппарату позволят им выполнять совместные маневры в космическом пространстве без вмешательства оператора-человека в это дело. Все это имеет огромное значение не только для проведения работ на астероидах, это дает нам в руки возможность создания "созвездий" из недорогих космических аппаратов на околоземной орбите. Кроме этого, в случае необходимости, мы можем полностью исключить человека из процесса реализации миссии, что позволит нам существенно сократить затраты".

Источник

Нейрочип на основе мемристоров нового типа может стать основой "разума" роботов и автоматизированных систем

вид андроида будущего

Российские ученые из Института Курчатова, Московского физико-технического института, Московского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета при участии ученых из университета Пармы, Италия, разработали новый нейрочип, принципы работы которого похожи на принципы работы головного мозга. Основой этого нейрочипа стал абсолютно новый тип мемристоров, на базе которых внутри его создана сложнейшая нейронная сеть. И такие чипы могут стать "сердцем" компьютеров радикально новой архитектуры, которые идеально подходят для создания систем искусственного интеллекта различного уровня.

Использование самообучающихся в процессе работы нейрочипов может подстегнуть очередные витки развития технологий компьютерного видения, распознавания аудиоинформации и другой информации, которая обычно производится различными сенсорными системами организма человека и других животных. А системы управления, построенные на базе таких чипов, могут снабдить роботов и другие автоматические устройства собственным, пусть и несколько ограниченным, разумом.

Основой нового чипа стали полимерные мемристоры, базовые электронные приборы, которые способны запоминать информацию в виде их электрического сопротивления. И, следует отметить, что эти приборы являются первыми в истории работоспособными мемристорами, в которых использованы органические полимерные соединения.

Различие между мемристором и обычным резистором заключается в том, что при прохождении электрического тока, электрическое сопротивление первого изменяется пропорционально значению тока за счет происходящих внутри материала прибора физических или химических процессов. Это дает возможность строить на базе мемристоров массивы энергонезависимой быстродействующей памяти и массивы перепрограммируемых логических элементов.

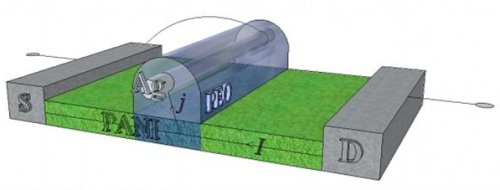

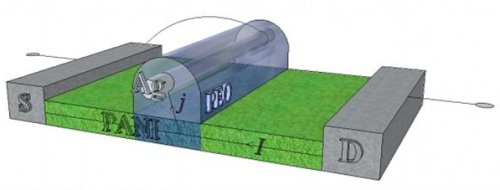

схема работы новой логики

Используя раствор полианилинового полимерного материала, стеклянное основание и хромовые электроды, российские ученые создали первый в своем роде полимерный мемристор, размер которого составляет порядка 1 миллиметра. Массив из таких мемристоров был связан в единую нейронную сеть, элементы которой способны после процесса начального программирования и обучения выполнять базовые логические функции типа NAND, NOR и т.п.

Время реакции новых полимерных мемристоров исчисляется десятыми и сотыми долями секунды, но исследователи заявляют, что в будущем размеры полимерных мемристоров могут быть кардинально уменьшены до уровня десятков нанометров, а быстродействие - увеличено. Кроме этого, применение полианилина в качестве основного материала позволит изготавливать многослойные структуры, когда один слой мемристоров располагается поверх другого, что позволит миниатюризировать размеры кристаллов нейрочипов.

Использованная для производства опытных образцов полимерных мемристоров технология может быть оптимизирована и приспособлена для условий массового производства чипов, содержащих нейронные сети. А наличие в составе структуры мемристора только распространенных материалов позволит сделать нейронные чипы максимально недорогими.

"Несмотря на то, что все вышеперечисленное находится пока "только в теории", нет никаких причин, которые могут помешать появлению нейронных чипов на рынке, скажем так, в течение следующих пяти лет" - написали исследователи.

Источник

Космический телескоп Hubble сделал снимок облака Смита, которое, как бумеранг, возвращается в нашу галактику

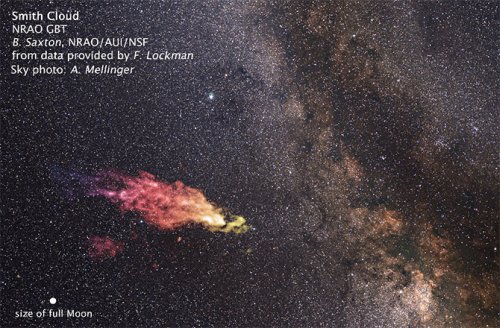

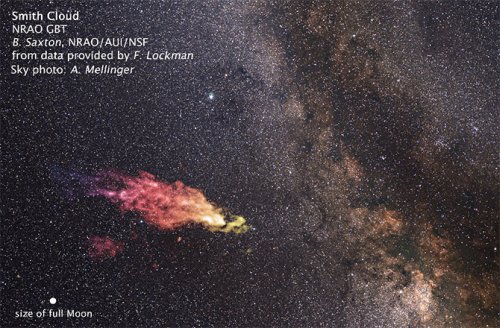

фото облака Смита

Космический телескоп Hubble сделал снимок огромного даже по галактическим масштабам газового облака, которое, словно бумеранг, возвращается в нашу галактику, постоянно увеличивая скорость своего движения. Это облако состоит из газа, в котором наблюдается высокая концентрация соединений серы, оно имеет длину в 11 тысяч световых лет, ширину - 2.5 тысячи световых лет, его масса превышает массу Солнца в миллион раз и оно перемещается сейчас со скоростью около 1 126 540 километров в час. Облако было выброшено из Млечного Пути около 70 миллионов лет назад когда на Земле процветало царство динозавров, а его баллистическая траектория полностью подчиняется правилу "то, что было подброшено, обязательно должно упасть назад".

Облако Смита (Smith Cloud) известно астрономам с 1963 года, а свое название оно получило в честь Гэйл П. Смит (Gail P. Smith), ученой-астронома из радиообсерватории Двингелоо (Dwingeloo Radio Observatory) в Нидерландах, которая провела подробные исследования этого объекта. После обнаружения этого облака наблюдения за ним проводились при помощи различных астрономических инструментов, в частности, обсерваторией Грин-Банк (NRAO Green Bank Observatory) в Западной Вирджинии и космическим телескопом Hubble. Наличие в составе облака соединений тяжелых элементов указывает на то, что оно было образовано в одной из удаленных областей нашей галактики, имеющей достаточно высокую плотность звезд.

"Это облако является своего рода указателем на изменения, которые претерпевала галактика с течением времени" - рассказывает Эндрю Фокс (Andrew Fox), астроном из Исследовательского института космических телескопов (Space Telescope Science Institute), Балтимор, - "Это указывает нам на то, что Млечный путь активно "пузырится", вследствие чего огромные массы газа перемещаются из одних частей галактического диска в другие".

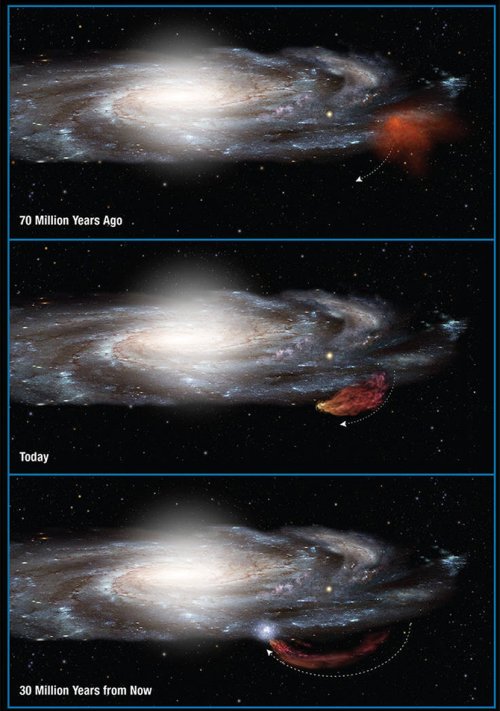

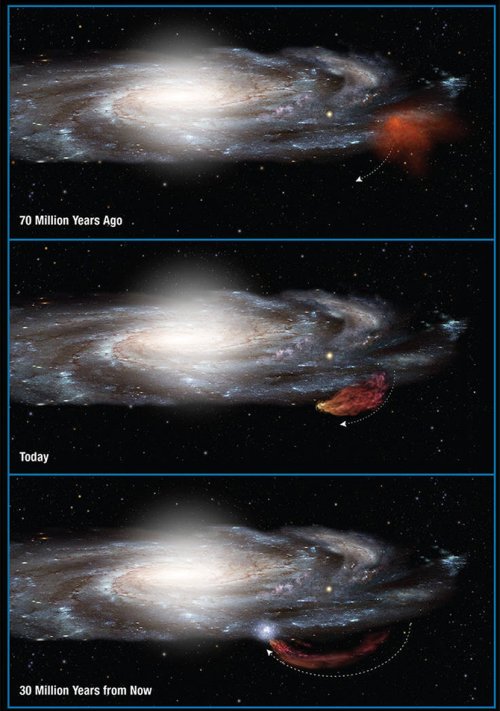

схема движения облака Смита

В пределах облака Смита, которое по форме напоминает комету, не содержится звезд и поэтому оно невидимо в оптическом диапазоне. Но, если бы его можно было увидеть невооруженным глазом, оно заняло бы на ночном небе площадь, сопоставимую с площадью созвездия Ориона. Приблизительно через 30 миллионов лет облако Смита достигнет галактического диска, врезавшись на высокой скорости в один из спиральных рукавов. К счастью для нас, не в тот, в котором находится Солнечная система. Это столкновение, быстрее всего, послужит причиной резкой активации процессов формирования новых звезд. А энергии и количества материи в этом облаке будет достаточно для того, чтобы "зажечь" еще два миллиона звезд, сопоставимых с Солнцем по размерам и массе.

"Наша галактика "перерабатывает" свой газ при помощи облаков. Облако Смита является ярким примером этому" - рассказывает Эндрю Фокс, - "Измерения параметров облака Смита, произведенные телескопом Hubble, позволили нам определить характеристики некоторых процессов, которые активно идут в пределах галактического диска".

Ученым пока неизвестно, какой катаклизм привел к тому, что облако Смита было "изгнано" из пределов галактики. Одним из экзотических предположений является наличие некоего скопления темной материи, которое столкнулось с Млечным Путем и увлекло за собой огромное количество межзвездного газа. "Существуют теоретические математические модели, показывающие, что скопление темной материи, которое сопровождает нашу галактику, могло пройти сквозь галактический диск, захватив своей гравитацией большое количество газа. И эта теория является достаточно полным объяснением всем наблюдаемым нами феноменам" - рассказывает Джей Локмен (Jay Lockman), астроном их Национальной радио-астрономической обсерватории (National Radio Astronomy Observatory, NRAO).

Источник

вид подводного хранилища данных

Благодаря усилиям специалистов компании Microsoft в некоторых местах на морском дне могут появиться "облака". Естественно, речь идет не о тех облаках, которые бывают в небе, а об облачных вычислительных системах, размещенных на морском дне в рамках проекта Project Natick. В настоящее время этот проект находится на этапе испытаний опытных образцов, но его конечной целью является создание мощных подводных датацентров, в которых будут использованы все многочисленные преимущества столь необычного расположения.

вид сервера хранилища

Модуль датацентра, который фигурирует на приведенных здесь изображениях, является опытным образцом проекта Project Natick, получившим название Leona Philpot в честь одного из персонажей игровой вселенной Halo. Этот 17-тонный цилиндрический модуль, размерами 3 на 2 метра, провел 3 месяца под водой недалеко от побережья в Центральной Калифорнии. Внутри этого модуля находится единственная стойка, вычислительная мощность которой равна вычислительной мощности 300 обычных компьютеров, и в ходе испытаний вся система функционировала настолько хорошо, что ее мощности были использованы для обеспечения работы облачного сервиса Microsoft Azure.

Несмотря на затраты, связанные с конструкцией и трудностями размещения модулей подводных датацентров, их столь необычное размещение является источником экономии немалых средств и времени. Морская вода служит для охлаждения компьютеров, беря на себя часть затрат, составляющую львиную долю эксплуатационных затрат обычных наземных датацентров. С учетом того, что половина населения земного шара сосредоточена в районах, удаленных от береговой линии не более чем на 200 километров, подводные датацентры смогут обеспечить им вполне приемлемую скорость доступа и малое время задержки.

монтаж модуля хранилища

Достаточно мощный подводный датацентр может быть полностью развернут за три месяца, в то время, как на развертывание наземного датацентра сопоставимой мощности потребуется порядка двух лет. Кроме этого, оборудование наземных датацентров нуждается в постоянном обслуживании, которое проводится квалифицированными специалистами, а оборудование Project Natick разработано с расчетом на то, что его обслуживание будет требоваться один раз в пять лет.

Если для эксплуатации подводных датацентров не будут требоваться люди, это будет означать экономию пространства и других затрат, идущих на дороги, инфраструктуру, зарплаты и на все остальное, в чем нуждаются живые люди. Кроме этого, подводные датацентры могут быть мобильными, их можно будет разворачивать при необходимости в местах, где осуществляется ликвидация последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф или проводятся масштабные мероприятия, такие, как Олимпийские Игры или чемпионаты мира по различным видам спорта.

вид модуля хранилища

И наконец, оборудование подводных датацентров может использовать океанские течения в качестве источника энергии, что приведет к еще большей экономии и позволит снизить количество вредных выбросов в окружающую среду.

В ближайшем будущем компания Microsoft планирует погрузить под воду очередной опытный образец системы Project Natick. Новый модуль будет в четыре раза больше, нежели модуль Leona Philpot, а внутри него будут скрываться в 20 раз большие вычислительные мощности. Модуль Leona Philpot производит незначительное количество шума и выделяет немного тепла, он оказывает минимальное влияние на подводную окружающую среду. Но компания Microsoft собирается уделить много внимания различным экологическим аспектам, которые выдвинутся на первый план при условии размещения под водой большого количества модулей больших подводных датацентров.

Источник

Ученые, расшифровывая сигналы мозга в реальном времени, научились определять изображения, видимые человеком

сигналы деятельности мозга

При помощи электродов, внедренных в височные доли (temporal lobes) мозга людей, больных эпилепсией, ученым из Вашингтонского университета удалось в режиме реального времени расшифровать сигналы, связанные с изображениями, демонстрируемыми этим людям. Использованные учеными методы и технологии позволили по сигналам мозга распознать изображения лиц разных людей, зданий и прочих объектов, при этом точность распознавания превысила отметку в 95 процентов. А на практике такие технологии помогут наладить общение с людьми, которые оказались "запертыми в пределах своего мозга" в результате паралича, приступа или других заболеваний.

В данных исследованиях были задействованы добровольцы, которые проходят курс лечения в Медицинском центре Харборвью в Сиэтле. Каждый из этих людей был подвержен эпилептическим припадкам, при этом, медикаментозные способы лечения не принесли никаких положительных результатов. Поэтому каждому пациенту с их согласия во время операции на мозге были внедрены временные электроды, при помощи которых медики пытались определить точное место зарождения эпилептических припадков.

Височные доли являются областями мозга, выполняющими предварительную обработку большей части сенсорной информации и в подавляющем большинстве случаев внутри их кроются источники эпилепсии. Кроме этого, нарушения в этих областях кроются источники и других болезней, слабоумия, болезни Альцгеймера и т.п. С этой точки зрения височные доли являются одними из самых уязвимых частей мозга.

Во время эксперимента сигналы с электрокортикографических (electrocorticographic, ECoG) электродов, размещенных в различных местах височных долей, были пропущены через сложную алгоритмическую обработку. При помощи этой обработки были выделены две основных составляющих, "связанные с событиями потенциалы" (event-related potentials), значения электрических потенциалов сотен тысяч нейронов, активированных изображениями, и "широкополосные спектральные изменения" (broadband spectral changes), изменения энергии сигналов в широком частотном диапазоне.

Добровольцам, деятельность мозга которых контролировалась компьютером, показывали последовательность изображений, которые сменялись каждые 400 миллисекунд. Это были изображения лиц людей, зданий и других объектов, которые иногда чередовались с пустыми экранами, заполненными однородным серым цветом. Программное обеспечение, выполняющее обработку оцифрованных сигналов, выполняет цикл обработки со скоростью 1000 раз в секунду. Кроме этого, программа автоматически выбирает комбинацию сигналов с электродов, расположенных в разных местах, которая лучше всего коррелирует с изображением, которое демонстрируется человеку в данный момент времени.

Задачей, которую решала компьютерная система, являлось определение изображения дома, перевернутое кверху ногами. Такие изображения появлялись в среднем в 3 случаях и 300 и система успешно идентифицировала все это, ошибившись лишь в 3 процентах случаев.

Пройдя через этап предварительного обучения на известной заранее последовательности изображений, исследователи начали демонстрировать пациентам последовательности, в которых около трети содержимого выбиралось случайным образом. И в этом случае система продемонстрировала 96-процентную точность, выдавая результат спустя 20 миллисекунд после того, как человеку показывали очередную картинку.

Столь высокая точность была достигнута только за счет комбинации двух различных составляющих мозговых сигналов, о которых упоминалось чуть выше. Эта комбинация позволила ученым получить некоторое количество дополнительной информации. "Традиционно ученые рассматривали сигналы от отдельных нейронов" - пишут исследователи, - "Наш метод дает более полную картину на уровне достаточно больших и сложных нейронных сетей. Только такой подход позволяет определить моменты, когда бодрствующий человек концентрирует свое внимание на сложных визуальных объектах".

"Разработанные нами аппаратные технологии и алгоритмические методы могут быть использованы в исследованиях моторных функций, случаев заболевания эпилепсией и исследований, связанных с функционированием памяти. Кроме этого, все математические методы могут быть использованы не только по отношению к человеку, но и к любому живому существу, обладающему развитым мозгом".

Источник

Немецкие ученые разрабатывают высокотемпературную электронику, способную функционировать при 300 градусах

высокотемпературная микросхема

Датчики, приводы и некоторые другие узлы современного промышленного оборудования достаточно часто работают в условиях высокой температуры окружающей их среды. Стандартные же полупроводниковые приборы и электронные компоненты могут сохранять свою работоспособность в лучшем случае до температур в 125 градусов Цельсия. Таким образом, для работы в экстремальных условиях требуется специализированная высокотемпературная электроника наподобие технологии HOT 300, разрабатываемой специалистами из института Фраунгофера, Германия. И в настоящее время их усилиями разработан целый ряд базовых технологических компонентов для высокотемпературных приборов и микросхем.

Согласно анализу, рынок высокотемпературной электроники особо нуждается в компонентах и сопутствующих технологиях, способных сохранять полную работоспособность при температурах до 300 градусов Цельсия. При этом, плотность упаковки компонентов должна соответствовать или превышать плотность компонентов в обычных микросхемах. Такие требования определяют необходимость использования совершенно новых технологий и подходов к системной интеграции, и именно все это разрабатывается специалистами пяти институтов Фраунгофера в рамках проекта HOT 300.

Среди ряда уже разработанных технологий следует выделить технологию изготовления высокотемпературных CMOS-чипов и многофункциональных датчиков на основе микроэлектромеханических систем (MEMS), которые могут стать основой электроники нового типа. В этих технологиях используются основания из специальной керамики, а ввод и вывод электрических сигналов осуществляется при помощи проводников, изготовленных из сложных металлических сплавов. Для стабильной работы в условиях высоких температур ученые разработали новые методы микросварки и пайки при помощи соединений из металла, кремния и керамики, а герметизация изделий производится при помощи специального кремний-органического полимерного материала.

Работа устройств при температуре 300 градусов требует повышенной надежности этих устройств. Это, в свою очередь, требует более высококачественных и точных методов выявления микро- и нано-дефектов, возникающих при производстве. Кроме этого, высокотемпературная электроника должна иметь возможность выдерживать тепловые удары в более широком температурном диапазоне, что предъявляет к технологическим процессам ряд специфических требований.

В настоящее время технология HOT 300, точнее, большая часть ее элементов, уже готова к внедрению в массовое производство. В связи с этим руководство института Фраунгофера активно ищет партнеров, которые воплотят все эти разработки в виде конечных высокотемпературных электронных устройств.

Источник

Создан низкотемпературный электронный термометр, способный измерять тысячные доли градуса выше абсолютного нуля

низкотемпературный термометр

Группа исследователей из Технического исследовательского центра VTT, Финляндия, Ланкастерского университета и компании Aivon Ltd продемонстрировала возможность измерения температуры электронов, циркулирующих в недрах наноэлектронного устройства, охлажденного до температуры в несколько тысячных долей градуса выше температуры абсолютного нуля. Это устройство, представляющее собой электронную схему на кремниевом чипе, можно по праву считать самым низкотемпературным электронным термометром на сегодняшний день.

Технологии охлаждения чистых металлов до температур ниже 1 милликельвина известны и используются достаточно давно. Однако, измерение таких температур является достаточно трудным делом из-за сложностей передачи этой температуры электронам, двигающимся внутри электронных устройств. При таких температурах электроны очень слабо взаимодействуют с кристаллической решеткой материала, приобретая во время таких взаимодействий энергию, соответствующую температуре окружающей среды.

Комбинируя самые современные методы нано-, микропроизводства, инновационные измерительные технологии и некоторые физические уловки, исследователи добились надежного измерения температуры электронов внутри электронно-туннельного устройства, охлажденного до 3.7 милликельвина. Это достижение открывает путь к разработке новых электронных низкотемпературных схем и схем, которые могут стать основой будущих квантовых компьютеров, датчиков, которым требуется снижение уровня тепловых помех для подавления явления квантовой декогеренции.

Продемонстрированное исследователями наноэлектронное устройство является так называемым абсолютным термометром, термометром, который не требует его калибровки и подстройки. Это, в свою очередь, делает такой термометр весьма ценным инструментом для науки, для метрологии и для практического применения в промышленности. А создание нового устройства стало возможным благодаря сотрудничеству ученых, специализирующихся в самых различных областях, в области нанотехнологий и высокоэффективных датчиков (Центр VTT), малошумящей электроники (компания Aivon Ltd), низкотемпературного охлаждения и измерений (Ланкастерский университет).

"Нам наконец удалось преодолеть барьер в 4 милликельвина, который являлся самой низкой температурой, измеренной электронным датчиком, на протяжении 15 лет" - рассказывает Доктор Рич Хейли (Dr Rich Haley), глава отдела Физики граничных низких температур (Ultra Low Temperature Physics) Ланкастерского университета, - "Теперь мы дали людям в руки инструмент, при помощи которого можно измерять температуру внутри квантовых машин и других систем, работающих при температуре, близкой к абсолютному нулю".

В настоящее время представители Центра VTT, совместно с компанией BlueFors Cryogenics работают над созданием низкотемпературного термометра, основанного на разработанных ими принципах, который будет подходить для условий серийного и мелкосерийного производства.

Источник

Крошечные наноспутники впервые совершили орбитальные маневры полностью в автоматическом режиме

внешний вид наноспутника CanX

Одним из преимуществ использования наноспутников стандарта CubeSat является возможность этих аппаратов действовать в составе группы (роя), возможности которой не уступают возможностям традиционных больших спутников. Группа маленьких спутников обладает высокой функциональной гибкостью, а стоимость группы в целом существенно ниже стоимости большого спутника. И недавно компания Deep Space Industries (DSI) сделала очередной шаг, который еще больше расширит возможности практического использования наноспутников. Два спутника канадского производства CanX-4 и CanX-5 в первый раз выполнили орбитальные маневры полностью в автоматическом режиме, без любого участия человека в том деле.

Совместные полеты спутников, которые образуют своего рода формирование на орбите, практикуются уже достаточно давно. Первым таким полетом был полет спутников Gemini VI and VII, которые 15 декабря 1965 года встретились на низкой околоземной орбите. Однако, в течение прошедших 50 лет маневры стыковки и образования формирования производились непосредственно человеком-пилотом или при помощи дистанционного управления с Земли. В случае с двумя-тремя космическими аппаратами такой подход вполне оправдан, но что произойдет, если "рой" наноспутников будет иметь достаточно большую численность и будет решать сложные задачи, к примеру, по добыче полезных ископаемых из недр астероида? Естественно, такой рой наноспутников должен обладать возможностью функционирования полностью в автоматическом режиме.

В совместном полете принимали участие два канадских спутника Canadian Advanced Nanospace eXperiment (CanX), которые были изготовлены специалистами Института космических исследований и Лаборатории космических полетов университета Торонто. Эти спутники были запущены в космос в июне 2014 года и они находились под совместным управлением специалистов компании DSI и университета Торонто.

Совершенные наноспутниками маневры, согласно информации от компании DSI, были первым в истории орбитальным маневром, когда один космический аппарат передавал второму команды и управлял его движениями. В данном случае спутник CanX-4 передал спутнику CanX-5 набор программных инструкций, выполнив которые, аппарат самостоятельно переместился на более высокую орбиту. А успешное выполнение данной операции было подтверждено наблюдениями, проведенными специалистами Центра управления полетом SFL в Торонто и Объединенного центра космических операций, расположенного на базе ВВС США Вандерберг в Калифорнии.

"Наш эксперимент был проведен в соответствии с планами компании DSI, которая в течение следующих пяти лет намеревается использовать эти маленькие космические аппараты для начальных миссий по разведке месторождений полезных ископаемых на астероидах" - рассказывает Грант Бонин (Grant Bonin), Главный инженер компании DSI, - "Способность одного космического аппарата передавать команды другому аппарату позволят им выполнять совместные маневры в космическом пространстве без вмешательства оператора-человека в это дело. Все это имеет огромное значение не только для проведения работ на астероидах, это дает нам в руки возможность создания "созвездий" из недорогих космических аппаратов на околоземной орбите. Кроме этого, в случае необходимости, мы можем полностью исключить человека из процесса реализации миссии, что позволит нам существенно сократить затраты".

Источник

Нейрочип на основе мемристоров нового типа может стать основой "разума" роботов и автоматизированных систем

вид андроида будущего

Российские ученые из Института Курчатова, Московского физико-технического института, Московского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета при участии ученых из университета Пармы, Италия, разработали новый нейрочип, принципы работы которого похожи на принципы работы головного мозга. Основой этого нейрочипа стал абсолютно новый тип мемристоров, на базе которых внутри его создана сложнейшая нейронная сеть. И такие чипы могут стать "сердцем" компьютеров радикально новой архитектуры, которые идеально подходят для создания систем искусственного интеллекта различного уровня.

Использование самообучающихся в процессе работы нейрочипов может подстегнуть очередные витки развития технологий компьютерного видения, распознавания аудиоинформации и другой информации, которая обычно производится различными сенсорными системами организма человека и других животных. А системы управления, построенные на базе таких чипов, могут снабдить роботов и другие автоматические устройства собственным, пусть и несколько ограниченным, разумом.

Основой нового чипа стали полимерные мемристоры, базовые электронные приборы, которые способны запоминать информацию в виде их электрического сопротивления. И, следует отметить, что эти приборы являются первыми в истории работоспособными мемристорами, в которых использованы органические полимерные соединения.

Различие между мемристором и обычным резистором заключается в том, что при прохождении электрического тока, электрическое сопротивление первого изменяется пропорционально значению тока за счет происходящих внутри материала прибора физических или химических процессов. Это дает возможность строить на базе мемристоров массивы энергонезависимой быстродействующей памяти и массивы перепрограммируемых логических элементов.

схема работы новой логики

Используя раствор полианилинового полимерного материала, стеклянное основание и хромовые электроды, российские ученые создали первый в своем роде полимерный мемристор, размер которого составляет порядка 1 миллиметра. Массив из таких мемристоров был связан в единую нейронную сеть, элементы которой способны после процесса начального программирования и обучения выполнять базовые логические функции типа NAND, NOR и т.п.

Время реакции новых полимерных мемристоров исчисляется десятыми и сотыми долями секунды, но исследователи заявляют, что в будущем размеры полимерных мемристоров могут быть кардинально уменьшены до уровня десятков нанометров, а быстродействие - увеличено. Кроме этого, применение полианилина в качестве основного материала позволит изготавливать многослойные структуры, когда один слой мемристоров располагается поверх другого, что позволит миниатюризировать размеры кристаллов нейрочипов.

Использованная для производства опытных образцов полимерных мемристоров технология может быть оптимизирована и приспособлена для условий массового производства чипов, содержащих нейронные сети. А наличие в составе структуры мемристора только распространенных материалов позволит сделать нейронные чипы максимально недорогими.

"Несмотря на то, что все вышеперечисленное находится пока "только в теории", нет никаких причин, которые могут помешать появлению нейронных чипов на рынке, скажем так, в течение следующих пяти лет" - написали исследователи.

Источник

Космический телескоп Hubble сделал снимок облака Смита, которое, как бумеранг, возвращается в нашу галактику

фото облака Смита

Космический телескоп Hubble сделал снимок огромного даже по галактическим масштабам газового облака, которое, словно бумеранг, возвращается в нашу галактику, постоянно увеличивая скорость своего движения. Это облако состоит из газа, в котором наблюдается высокая концентрация соединений серы, оно имеет длину в 11 тысяч световых лет, ширину - 2.5 тысячи световых лет, его масса превышает массу Солнца в миллион раз и оно перемещается сейчас со скоростью около 1 126 540 километров в час. Облако было выброшено из Млечного Пути около 70 миллионов лет назад когда на Земле процветало царство динозавров, а его баллистическая траектория полностью подчиняется правилу "то, что было подброшено, обязательно должно упасть назад".

Облако Смита (Smith Cloud) известно астрономам с 1963 года, а свое название оно получило в честь Гэйл П. Смит (Gail P. Smith), ученой-астронома из радиообсерватории Двингелоо (Dwingeloo Radio Observatory) в Нидерландах, которая провела подробные исследования этого объекта. После обнаружения этого облака наблюдения за ним проводились при помощи различных астрономических инструментов, в частности, обсерваторией Грин-Банк (NRAO Green Bank Observatory) в Западной Вирджинии и космическим телескопом Hubble. Наличие в составе облака соединений тяжелых элементов указывает на то, что оно было образовано в одной из удаленных областей нашей галактики, имеющей достаточно высокую плотность звезд.

"Это облако является своего рода указателем на изменения, которые претерпевала галактика с течением времени" - рассказывает Эндрю Фокс (Andrew Fox), астроном из Исследовательского института космических телескопов (Space Telescope Science Institute), Балтимор, - "Это указывает нам на то, что Млечный путь активно "пузырится", вследствие чего огромные массы газа перемещаются из одних частей галактического диска в другие".

схема движения облака Смита

В пределах облака Смита, которое по форме напоминает комету, не содержится звезд и поэтому оно невидимо в оптическом диапазоне. Но, если бы его можно было увидеть невооруженным глазом, оно заняло бы на ночном небе площадь, сопоставимую с площадью созвездия Ориона. Приблизительно через 30 миллионов лет облако Смита достигнет галактического диска, врезавшись на высокой скорости в один из спиральных рукавов. К счастью для нас, не в тот, в котором находится Солнечная система. Это столкновение, быстрее всего, послужит причиной резкой активации процессов формирования новых звезд. А энергии и количества материи в этом облаке будет достаточно для того, чтобы "зажечь" еще два миллиона звезд, сопоставимых с Солнцем по размерам и массе.

"Наша галактика "перерабатывает" свой газ при помощи облаков. Облако Смита является ярким примером этому" - рассказывает Эндрю Фокс, - "Измерения параметров облака Смита, произведенные телескопом Hubble, позволили нам определить характеристики некоторых процессов, которые активно идут в пределах галактического диска".

Ученым пока неизвестно, какой катаклизм привел к тому, что облако Смита было "изгнано" из пределов галактики. Одним из экзотических предположений является наличие некоего скопления темной материи, которое столкнулось с Млечным Путем и увлекло за собой огромное количество межзвездного газа. "Существуют теоретические математические модели, показывающие, что скопление темной материи, которое сопровождает нашу галактику, могло пройти сквозь галактический диск, захватив своей гравитацией большое количество газа. И эта теория является достаточно полным объяснением всем наблюдаемым нами феноменам" - рассказывает Джей Локмен (Jay Lockman), астроном их Национальной радио-астрономической обсерватории (National Radio Astronomy Observatory, NRAO).

Источник

Новостной сайт E-News.su | E-News.pro. Используя материалы, размещайте обратную ссылку.

Оказать финансовую помощь сайту E-News.su | E-News.pro

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (не выделяйте 1 знак)